詰将棋とチェス・プロブレム愛好家の駒井めいが編集長を務めるWebマガジン「めいまが」です。

前嶋啓彰氏によるチェス・プロブレムの論考「Diversions(9)」を掲載しています。

※ Diversions(1)~(8):2024年9月号~2025年4月号

■ 編集長のおすすめ作品

担当:駒井めい

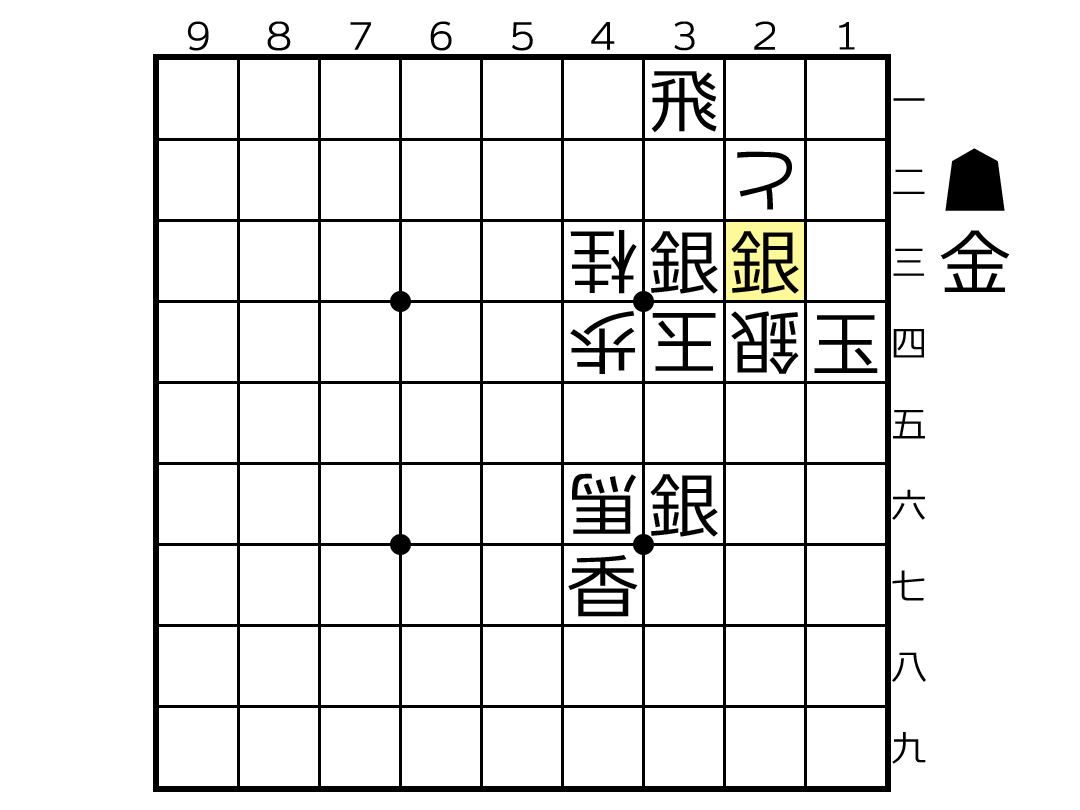

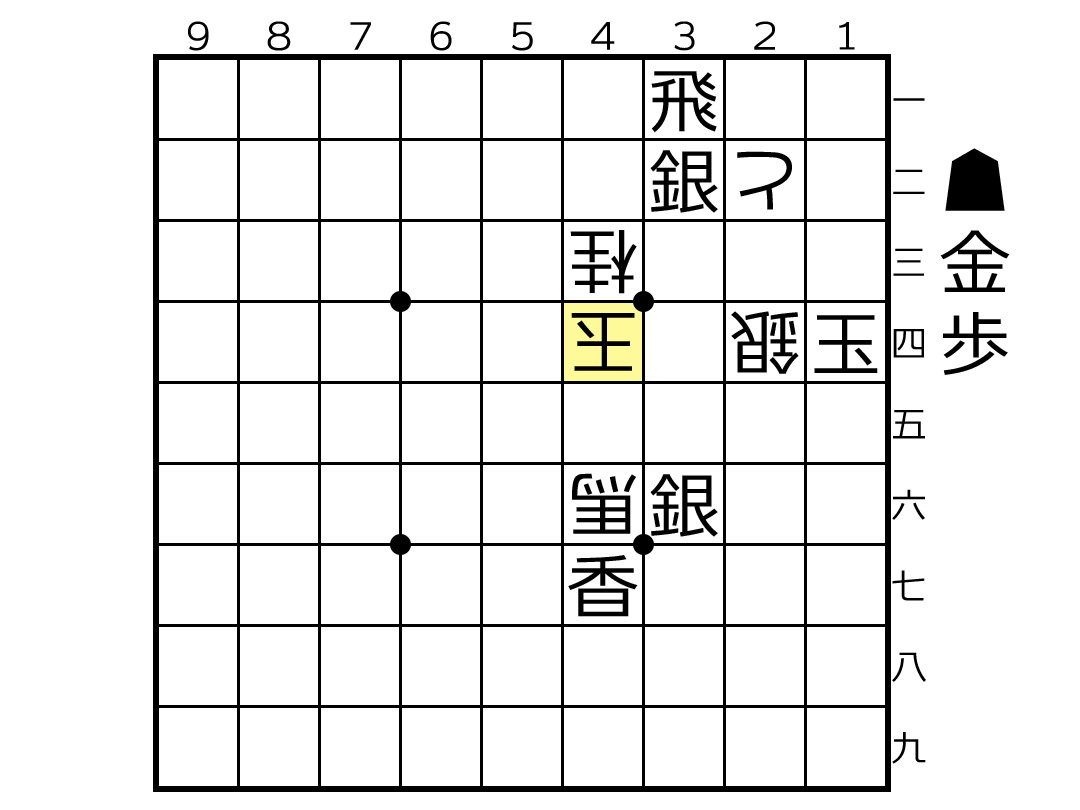

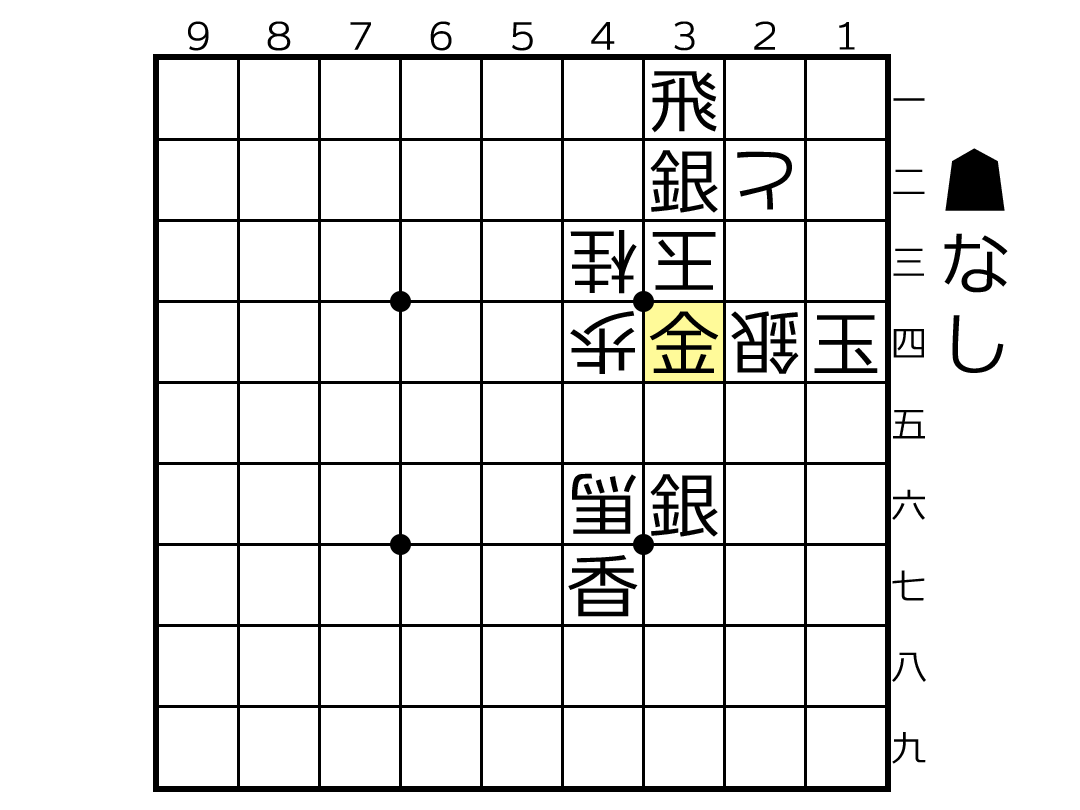

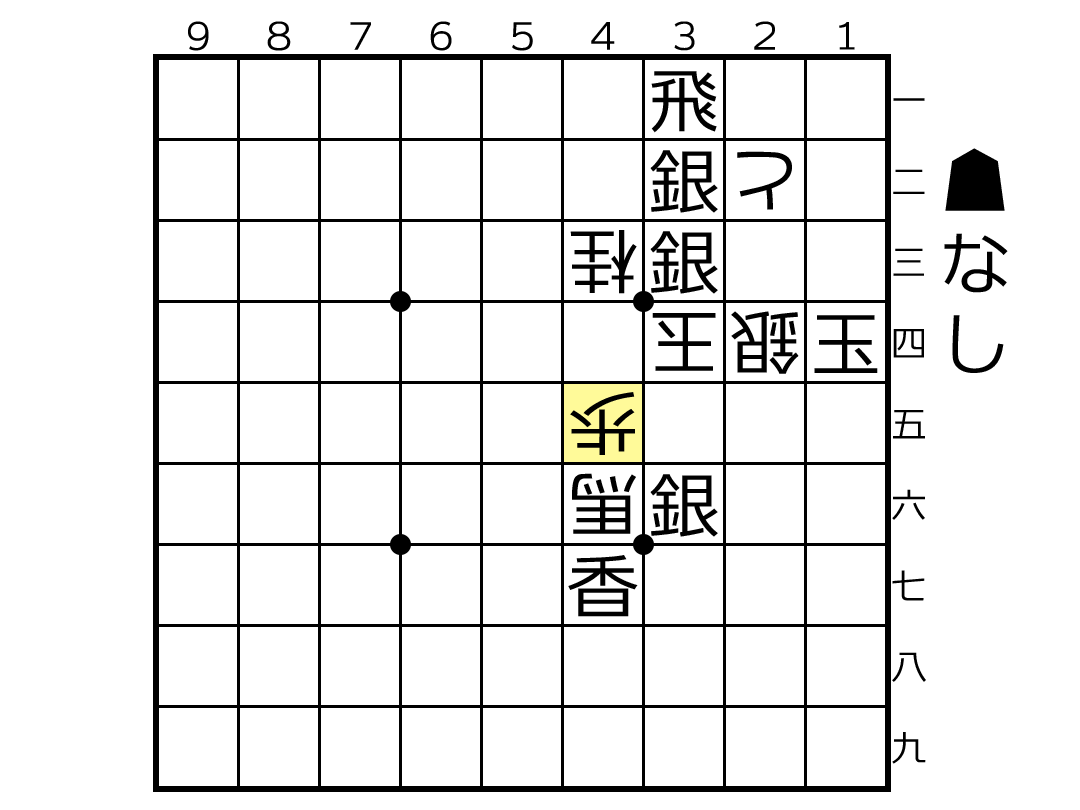

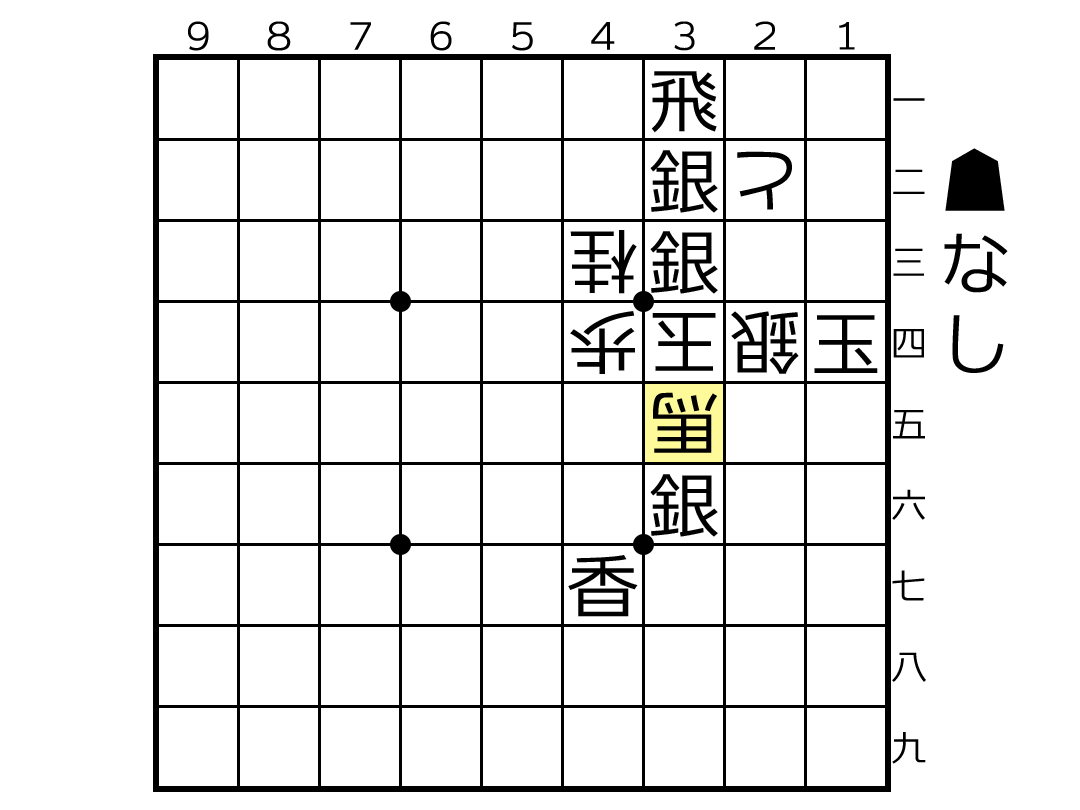

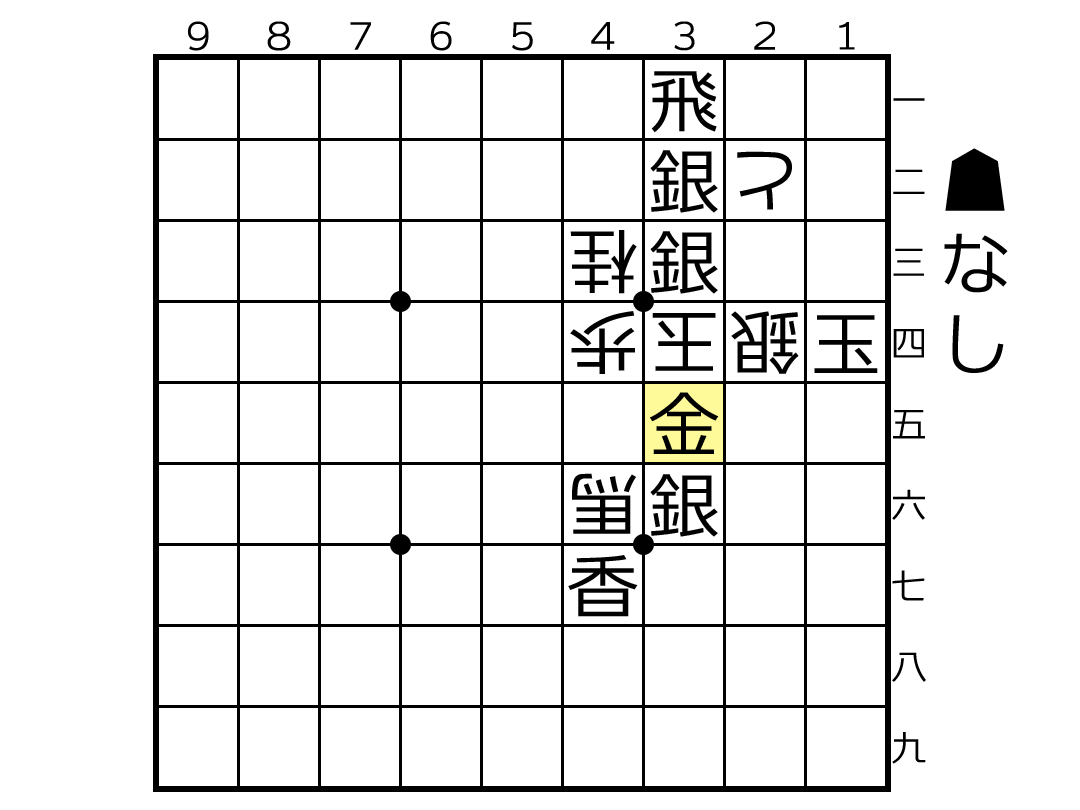

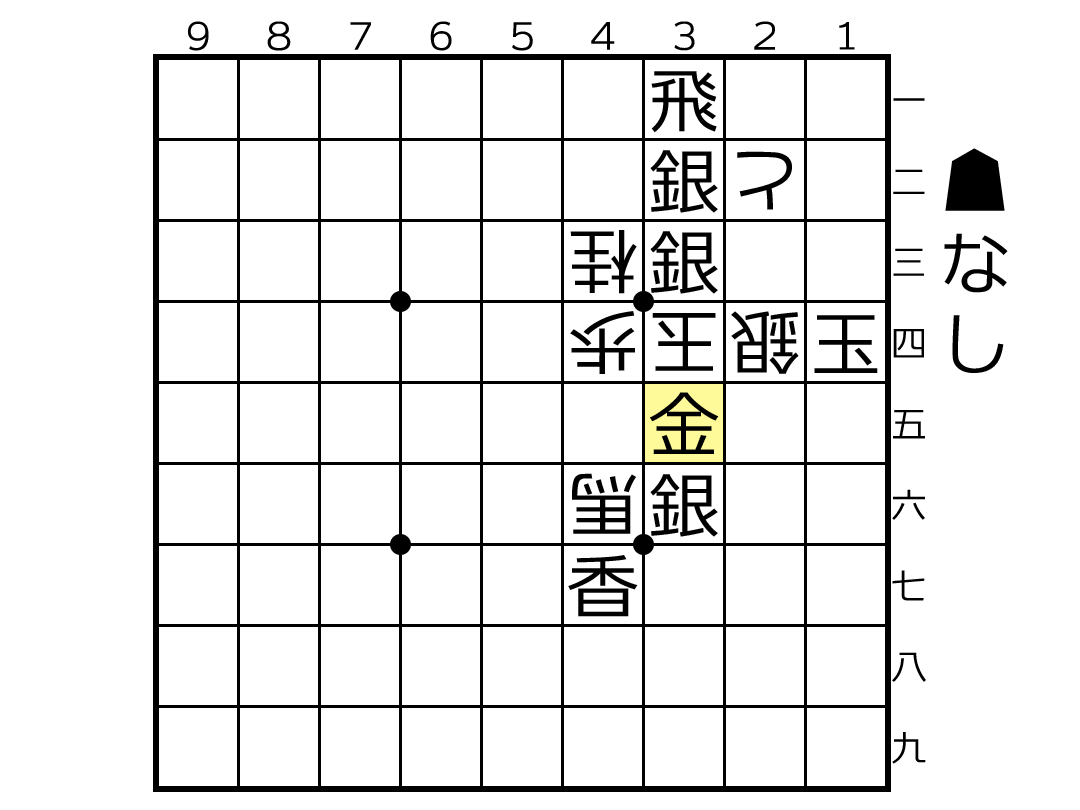

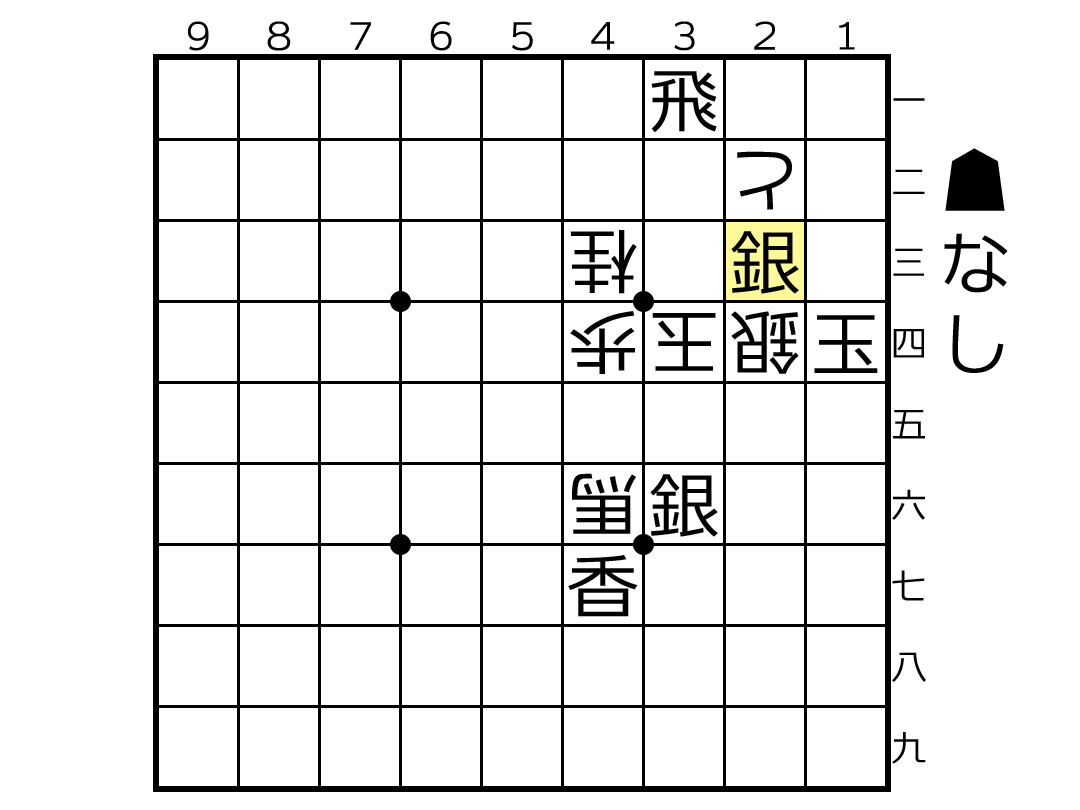

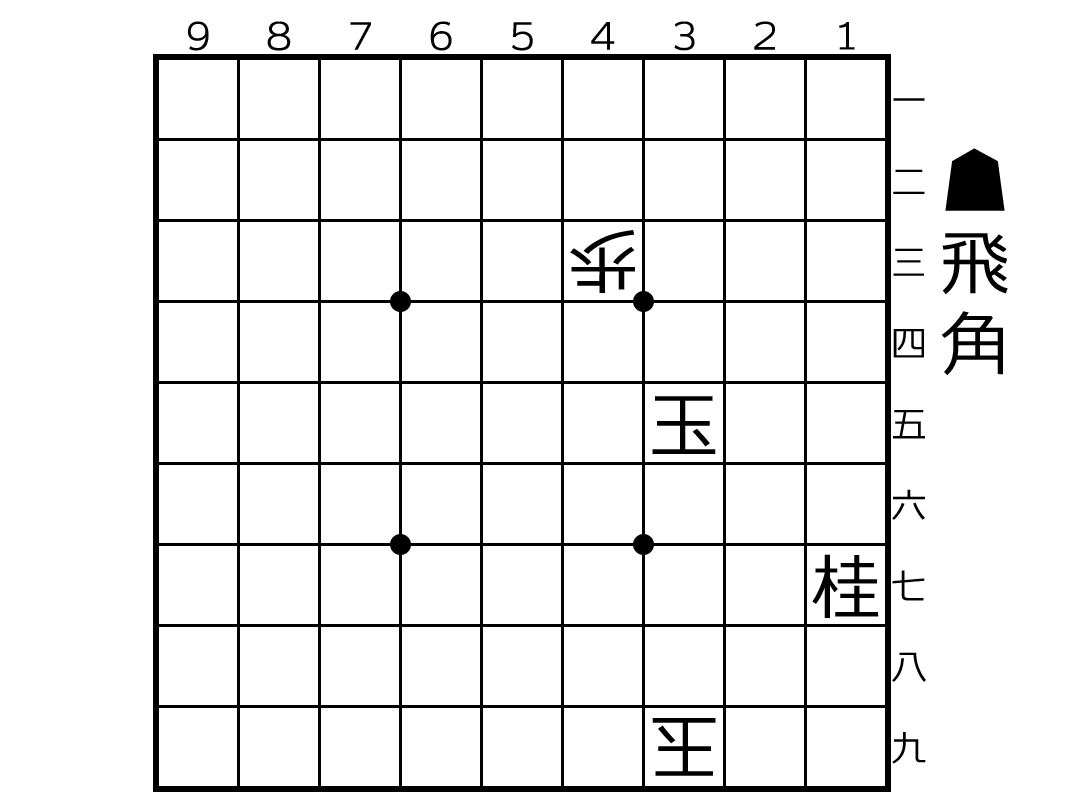

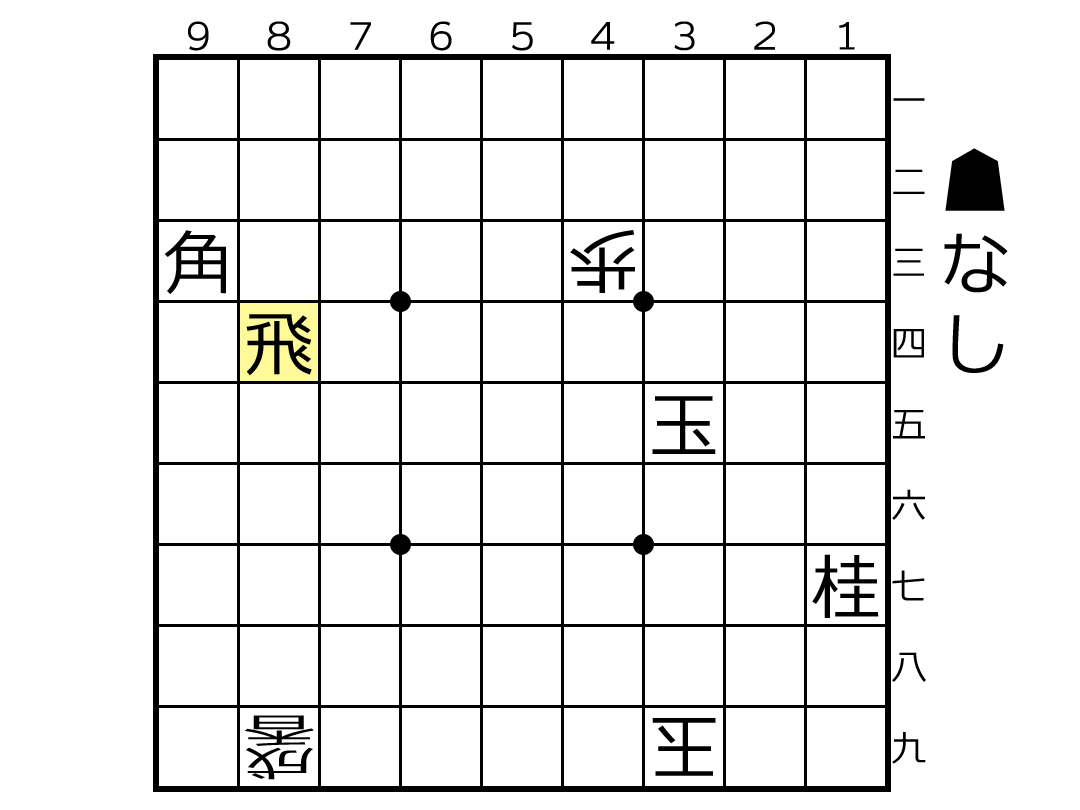

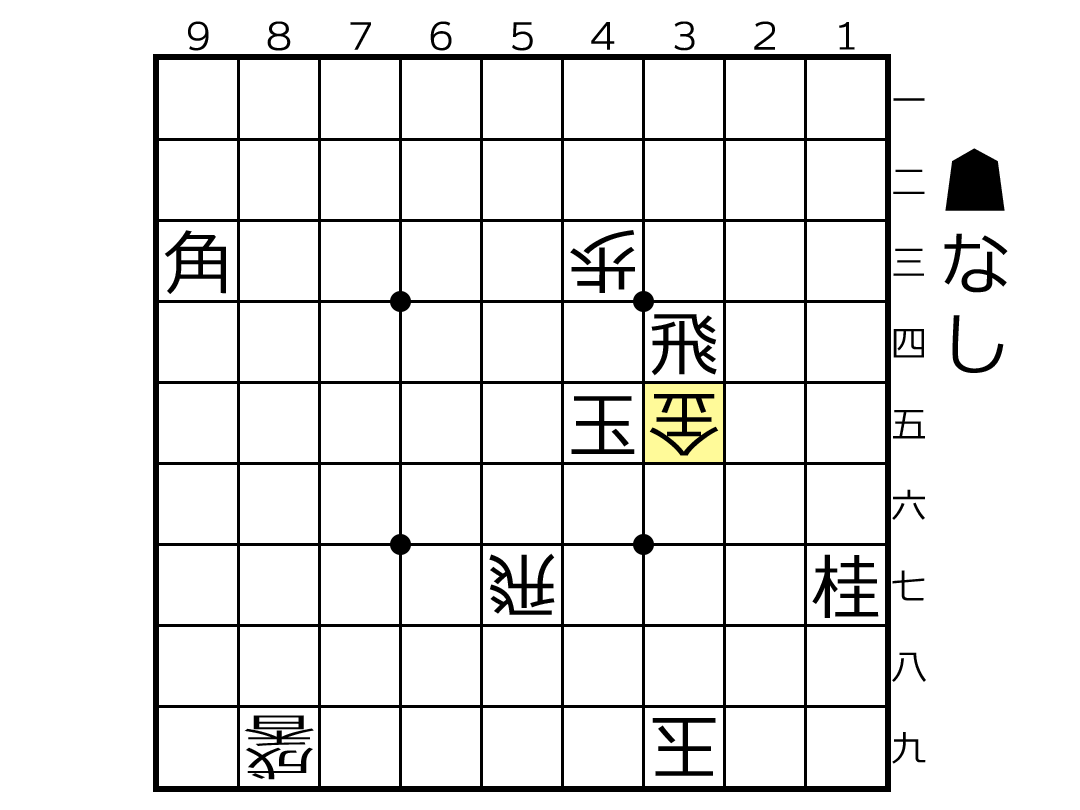

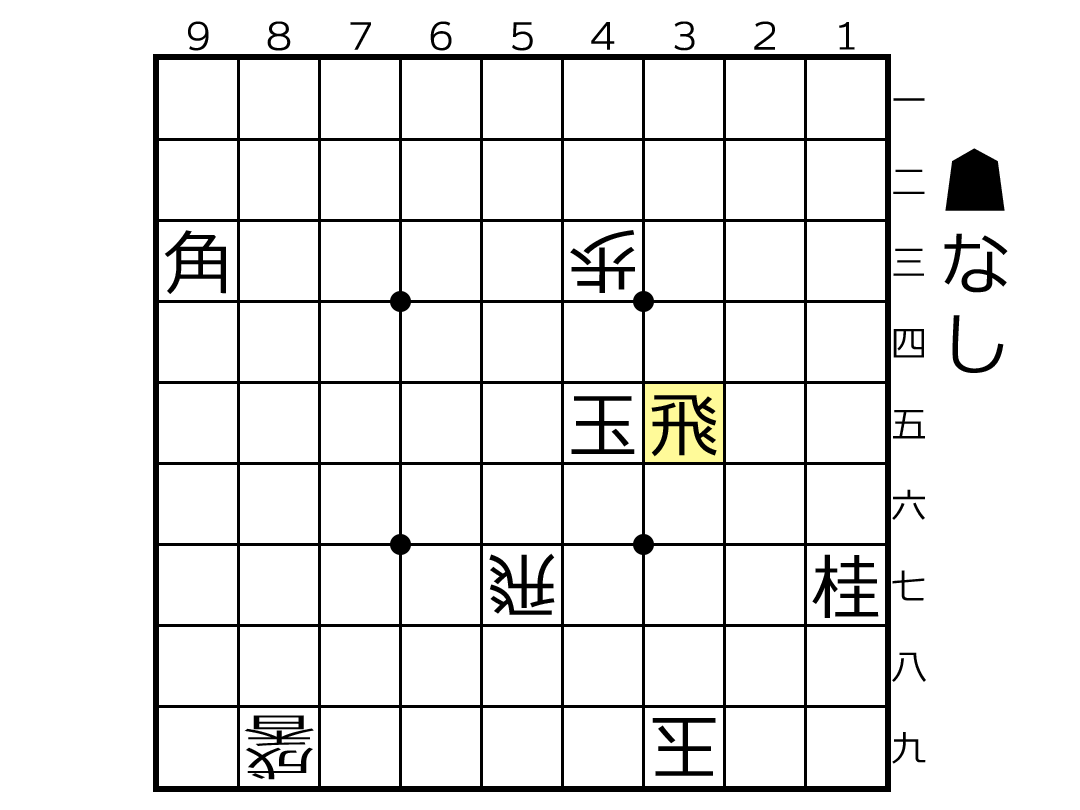

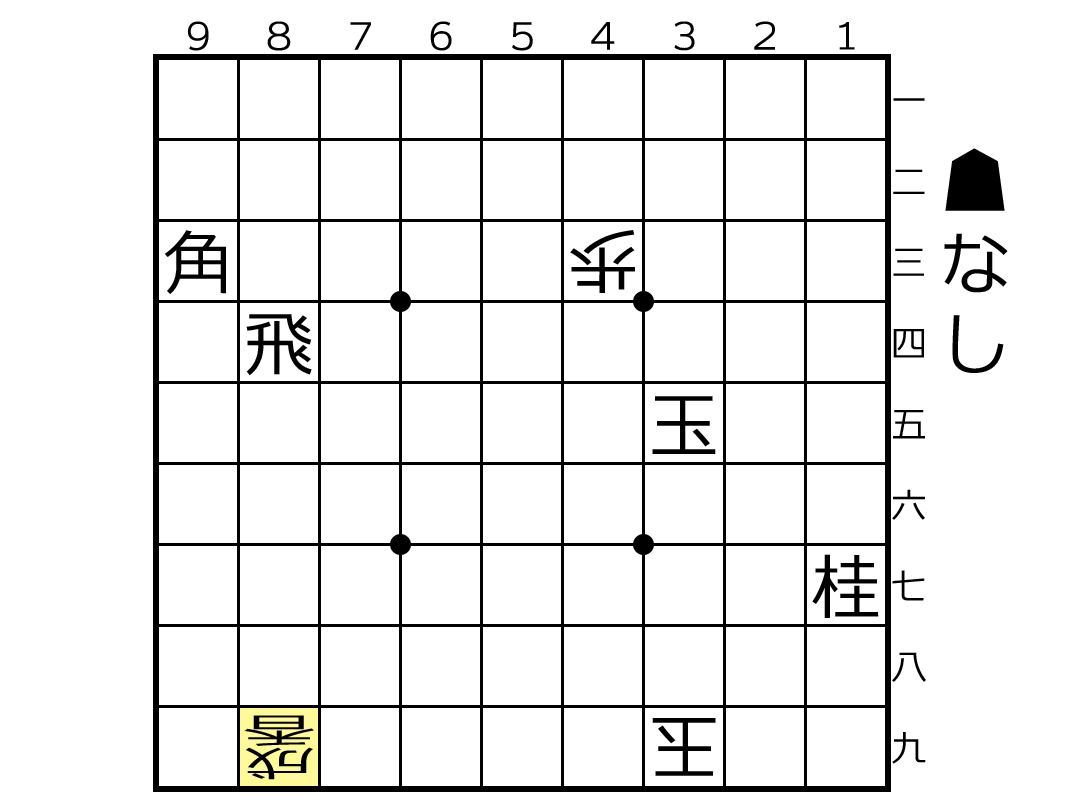

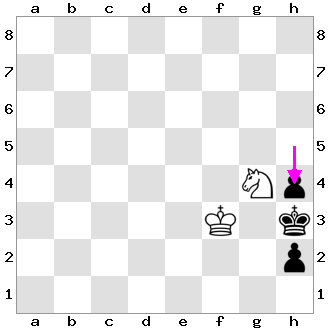

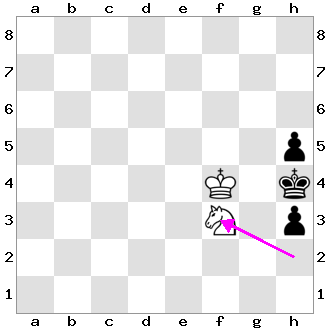

① 志賀友哉 作

35金、(イ)同銀、24銀成、同銀、23銀不成 まで5手

(イ) 33玉は34金、同玉、23銀不成まで(変化同手数駒余らず)

初形では、攻方31飛の利きが、攻方32銀と攻方33銀で遮られています。

攻方32銀がいなければ、攻方が24銀成と両王手をかけて、受方玉が詰みます。

また、攻方33銀がいなければ、攻方が23銀不成と両王手をかけて、受方玉が詰みます。

攻方32銀・33銀のどちらかが盤上から消去されれば、受方玉が詰む構造です。

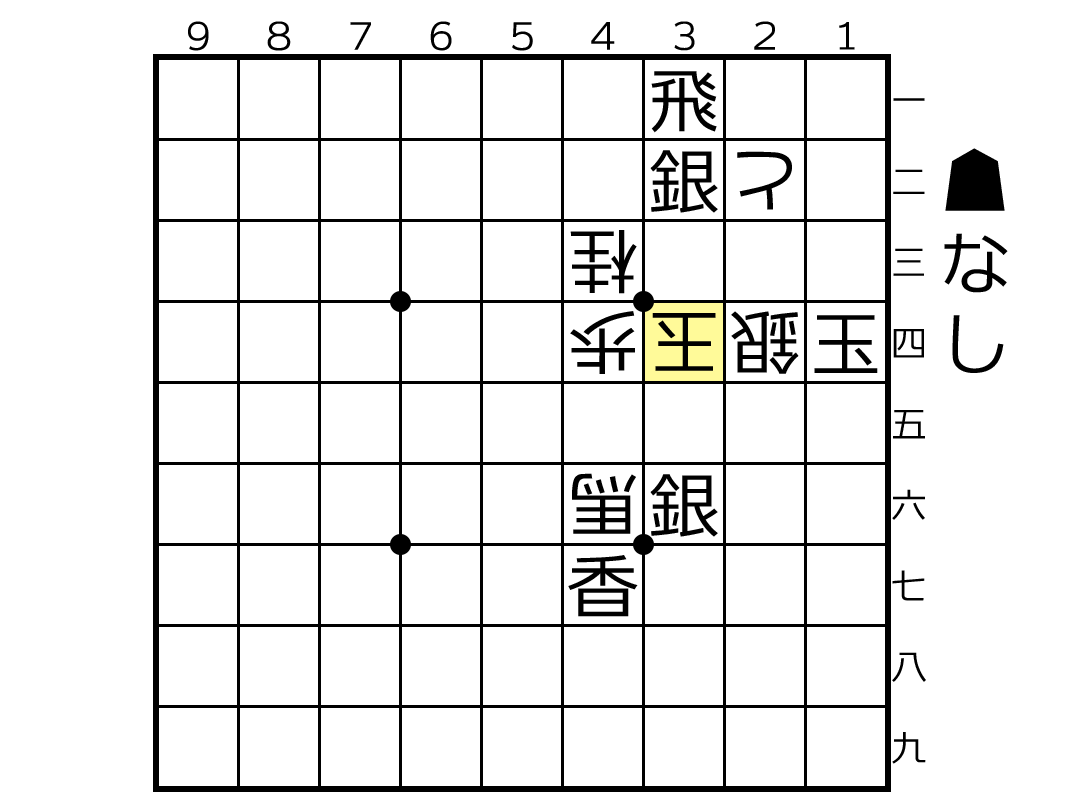

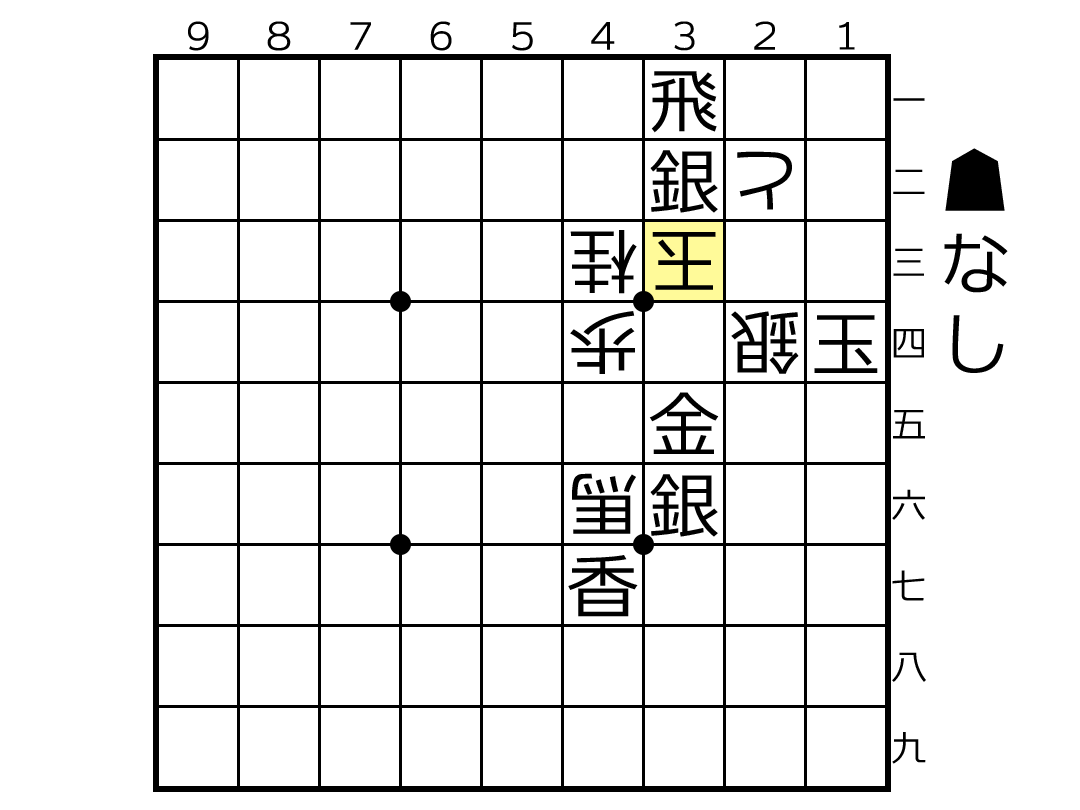

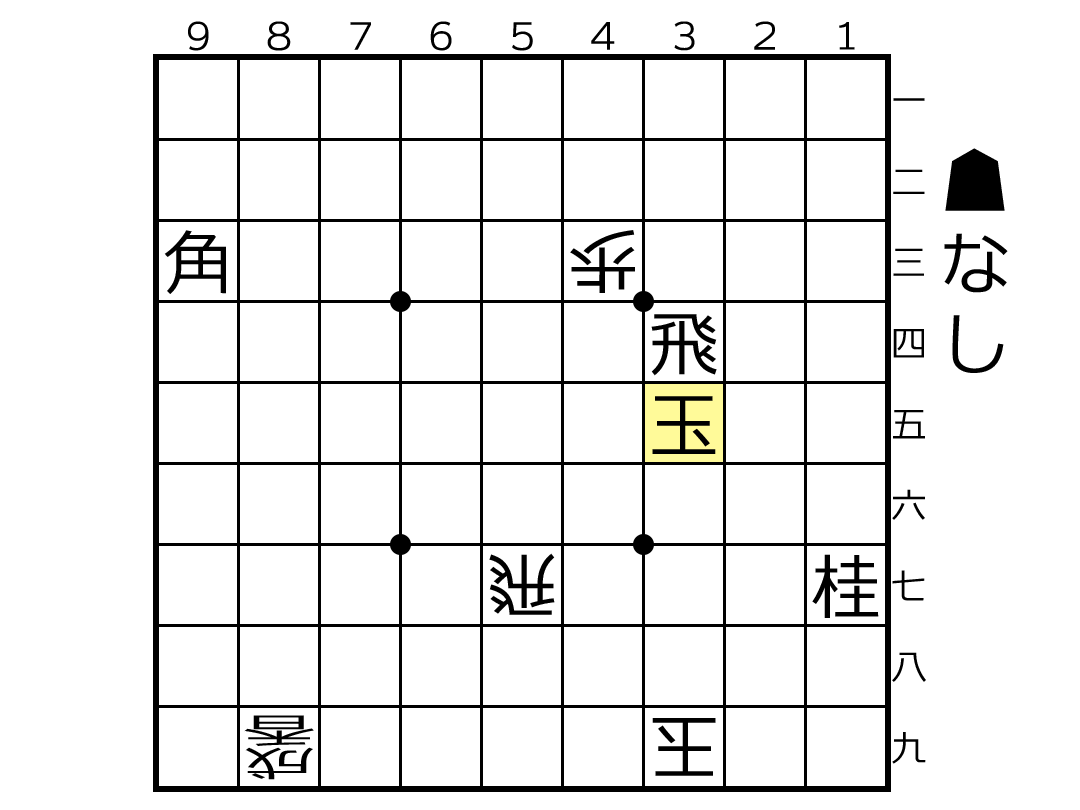

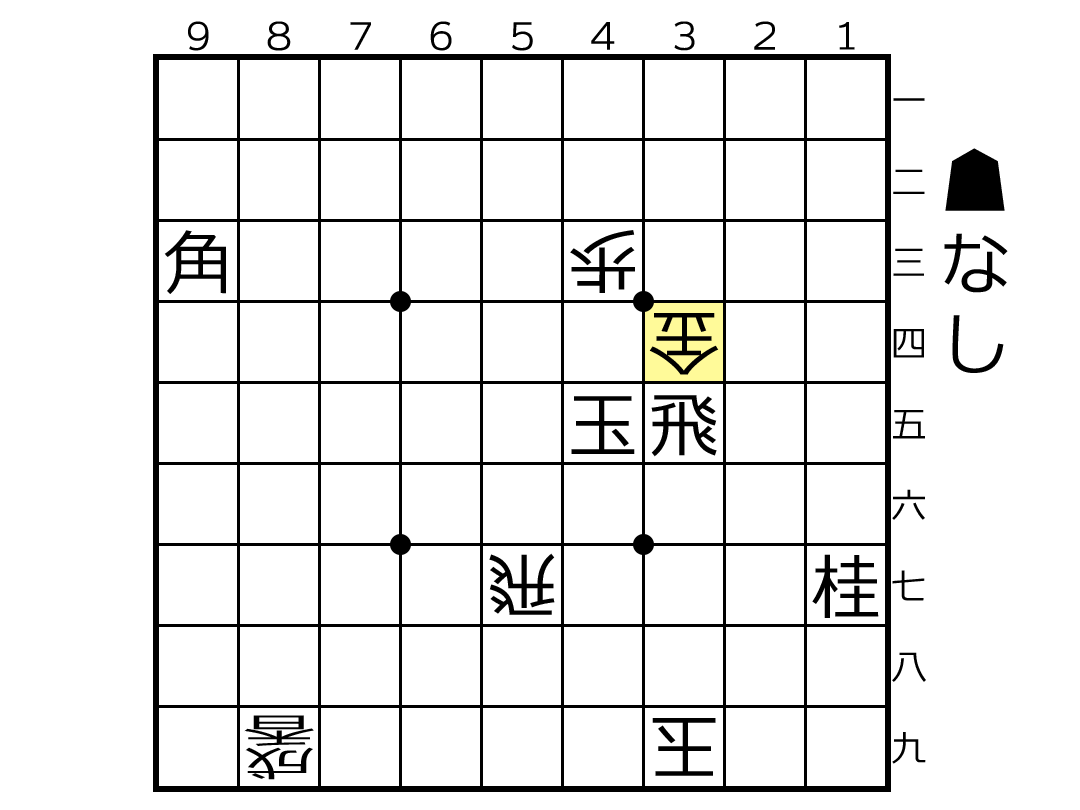

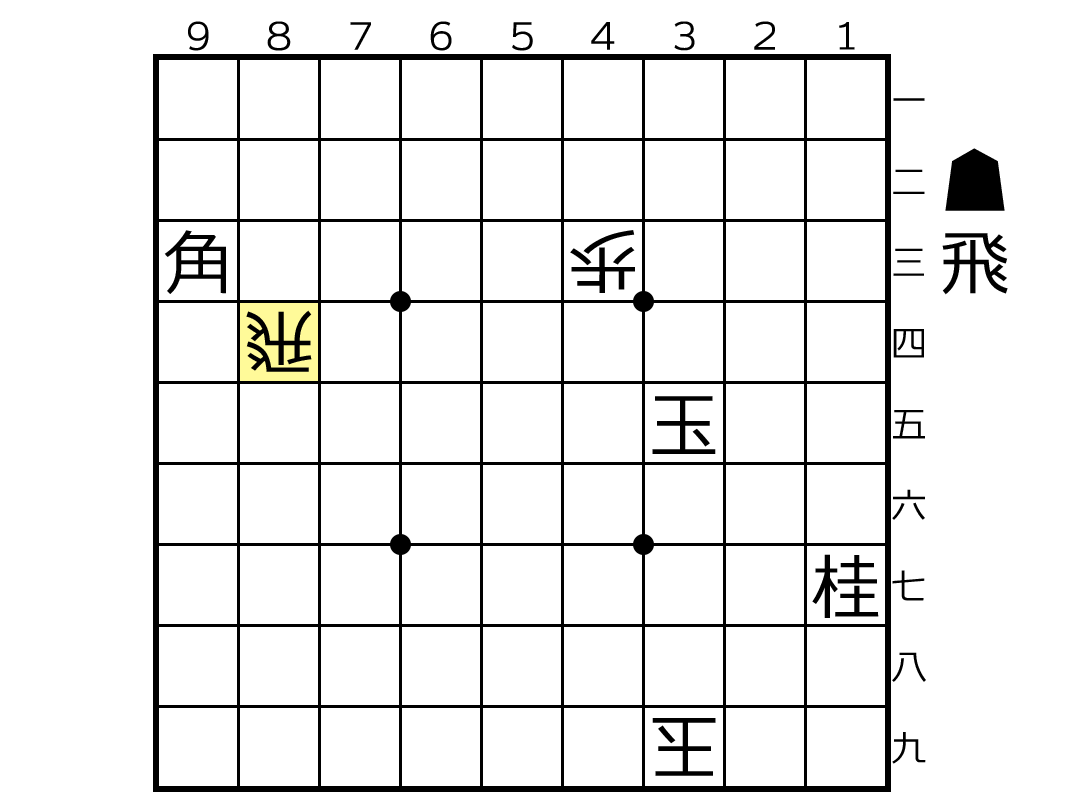

初形を再掲します。

攻方32銀・33銀のどちらを消去したらよいでしょうか。

とりあえず、攻方32銀の消去を目指して、初手23銀不成と指してみます。

2手目23同とで攻方玉が詰んでしまい、うまくいきません。

初形に戻ります。

初手43銀不成と逆側に捨てる手はありますが、

2手目43同玉と取られて、受方玉は詰みません。

初形に戻ります。

初形から攻方32銀を消去する方法はなさそうです。

攻方33銀の消去を考えてみます。

初手44銀成と指してみます。

しかし、2手目44同玉と取られて、受方玉は詰みません。

初形に戻ります。

初手24銀成はどうでしょうか。

2手目24同馬と取られて、攻方玉が詰んでしまいます。

初形の攻方32銀・33銀を、攻方から安直に消去しに行くのはダメそうです。

初形に戻ります。

初手45金はどうでしょうか。

2手目33玉なら、

3手目34金

4手目34同玉と進めます。

初形から攻方33銀を受方に取らせて消去できました。

5手目23銀不成と両王手をかければ、受方玉が詰みます。

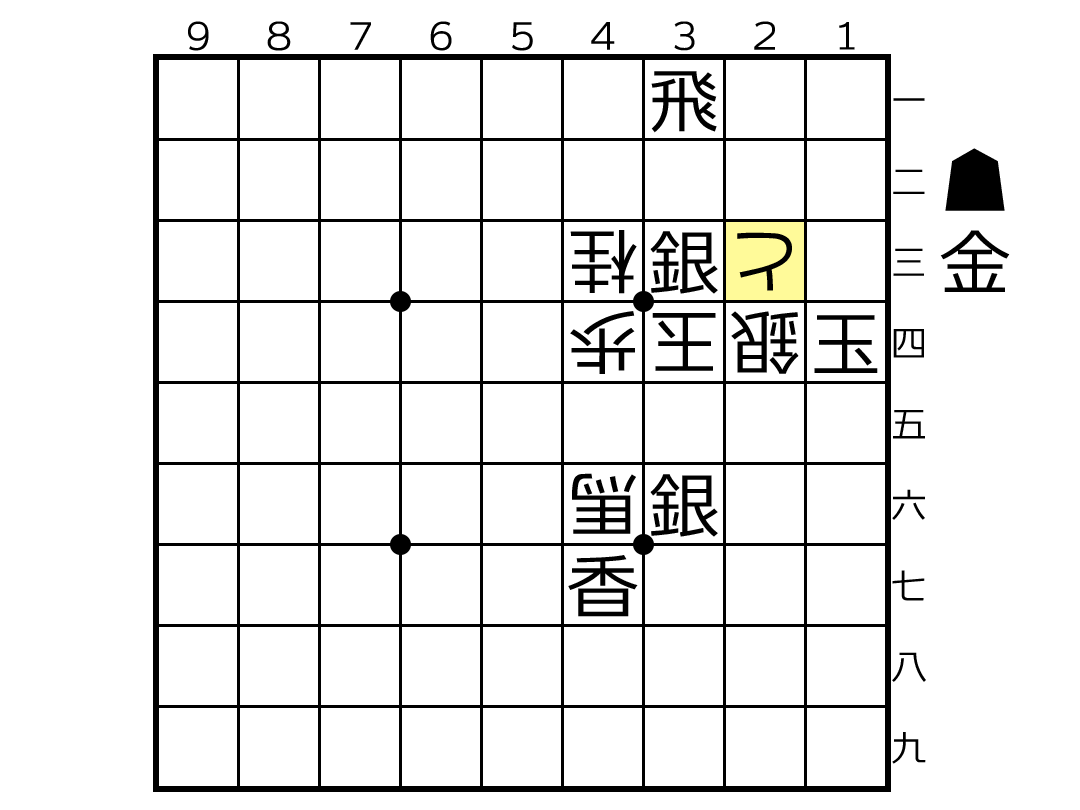

初手45金と指した局面に戻ります。

2手目33玉は受方玉が5手で詰むと分かりました。

2手目45同馬も3手目24銀成までで、受方玉が詰みます。

しかし、2手目45同歩と取られて、受方玉が詰みません。

初形に戻ります。

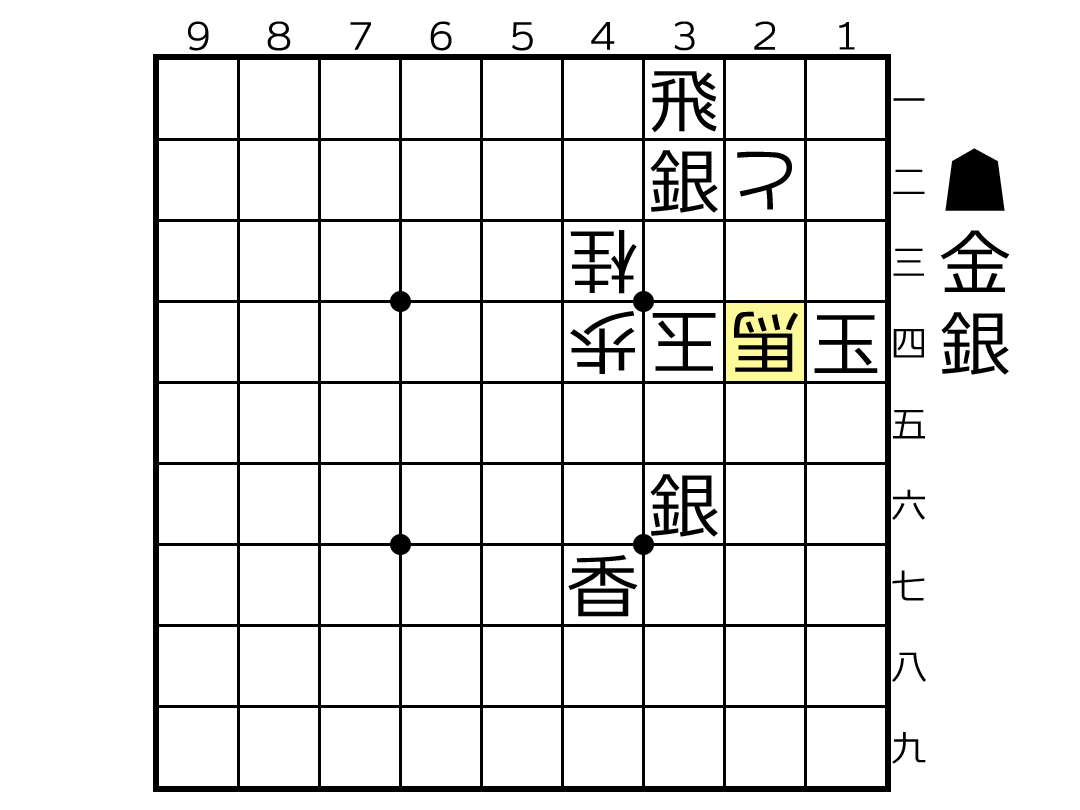

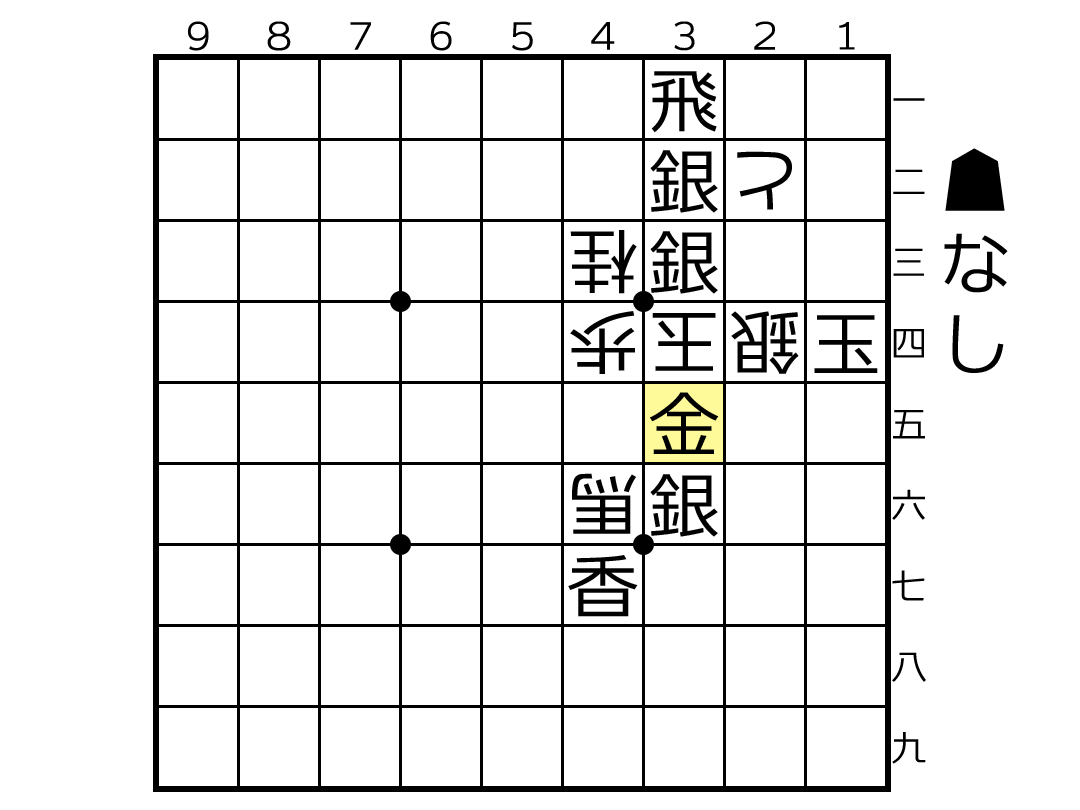

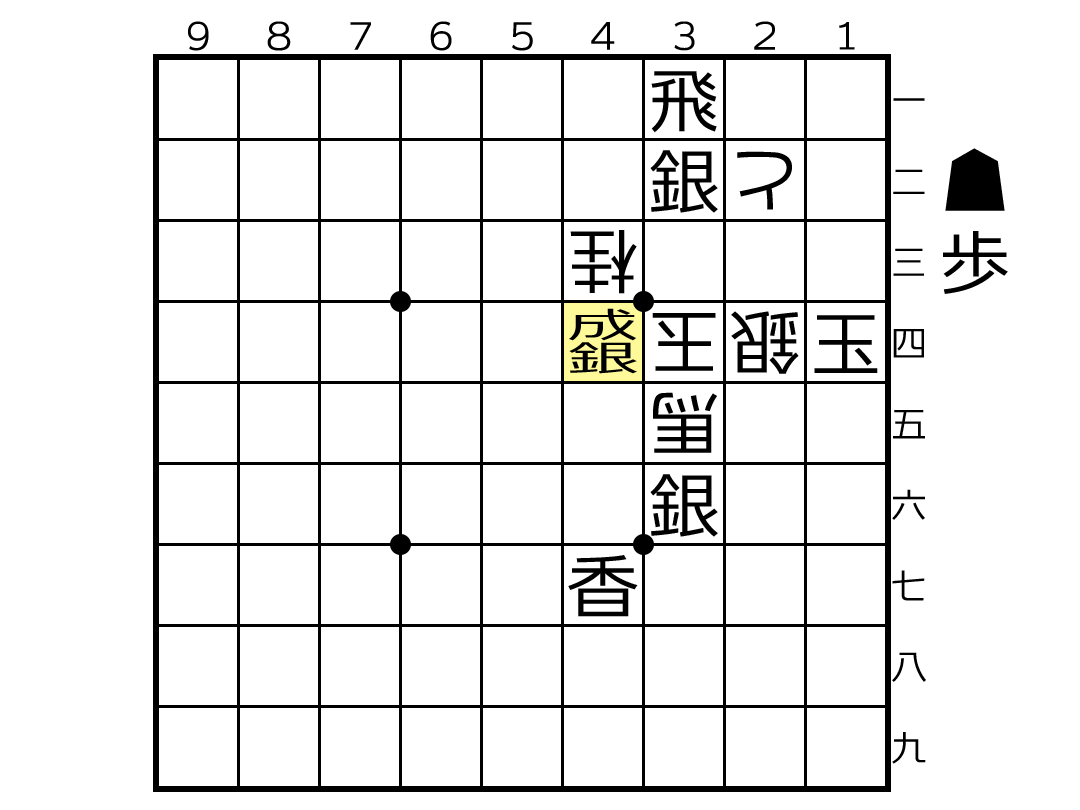

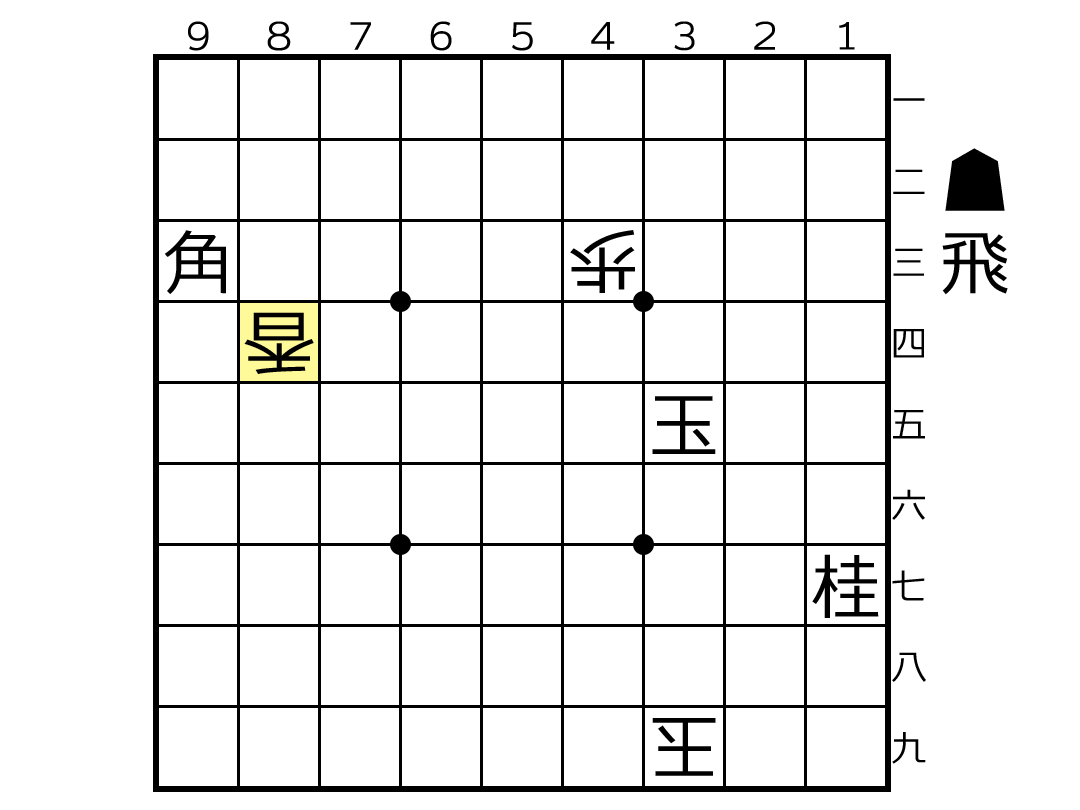

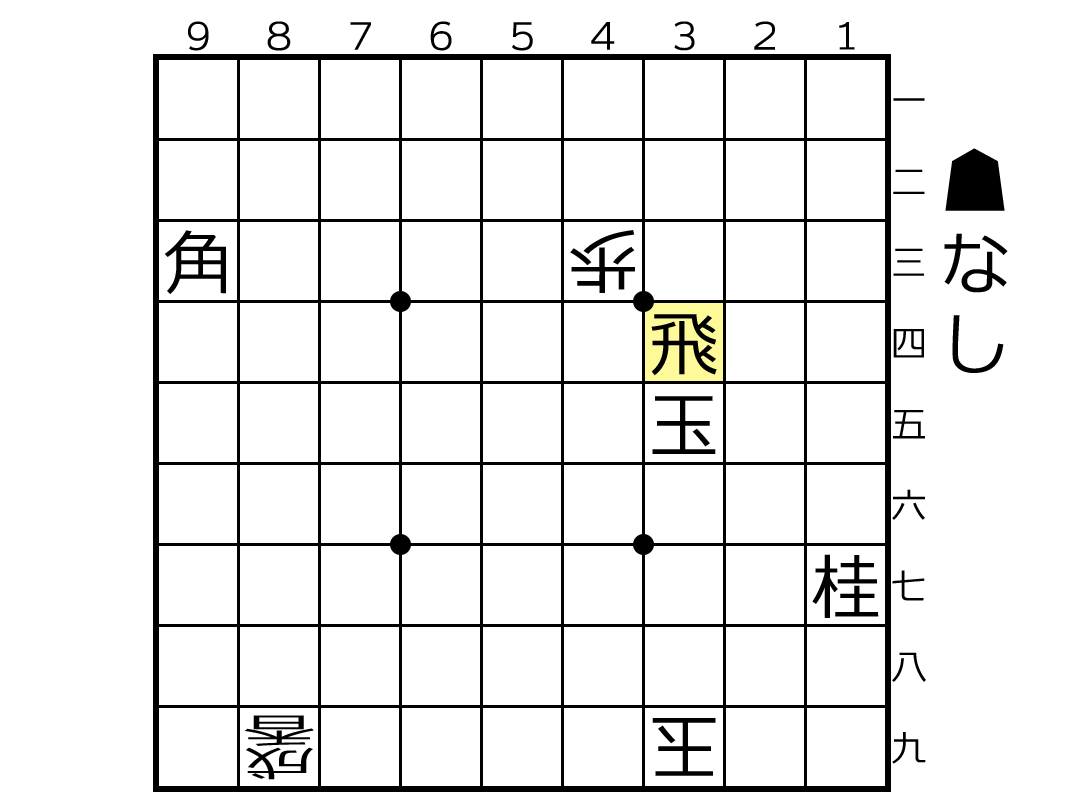

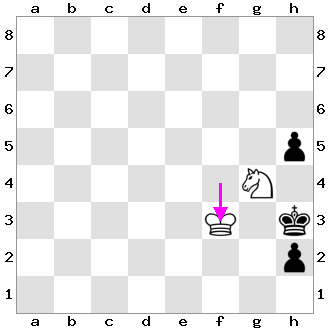

初手の正解は35金です。

受方駒がたくさん利いています。

2手目は35同桂・35同馬・35同銀に加えて、33玉と計4通りあります。

2手目35同桂は

受方46馬の利きが受方35桂で遮られます。

3手目24銀成までで、受方玉が詰みます。

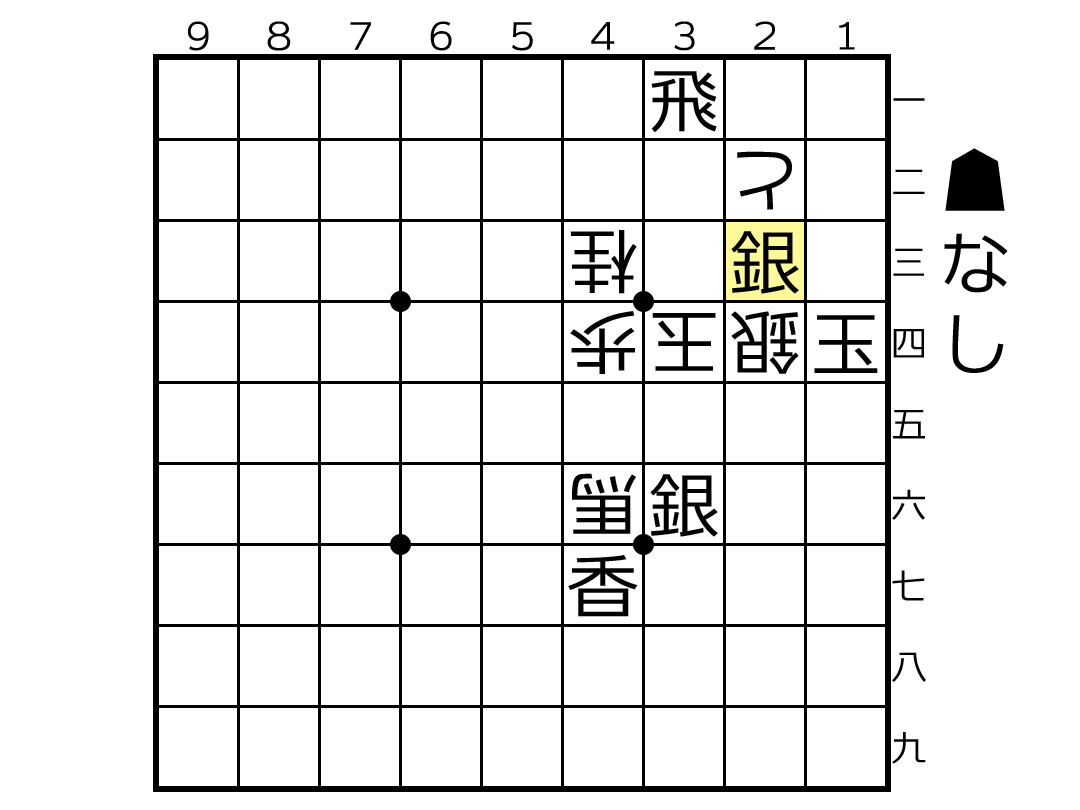

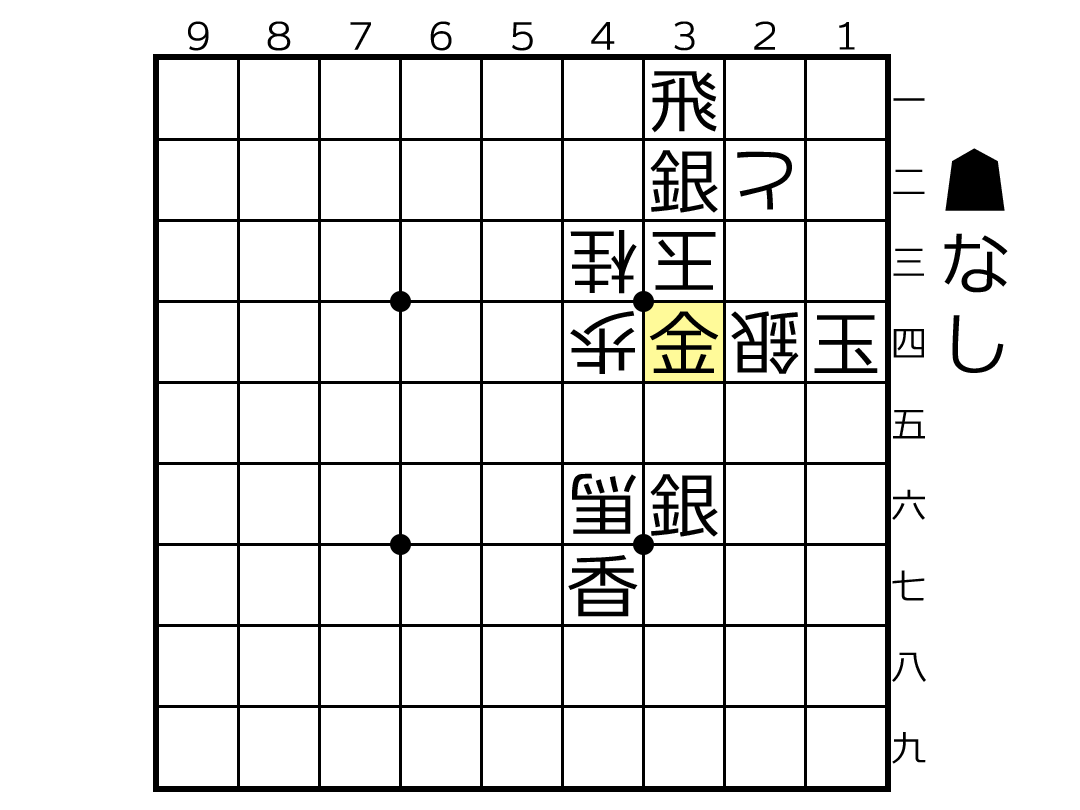

初手35金と指した局面に戻ります。

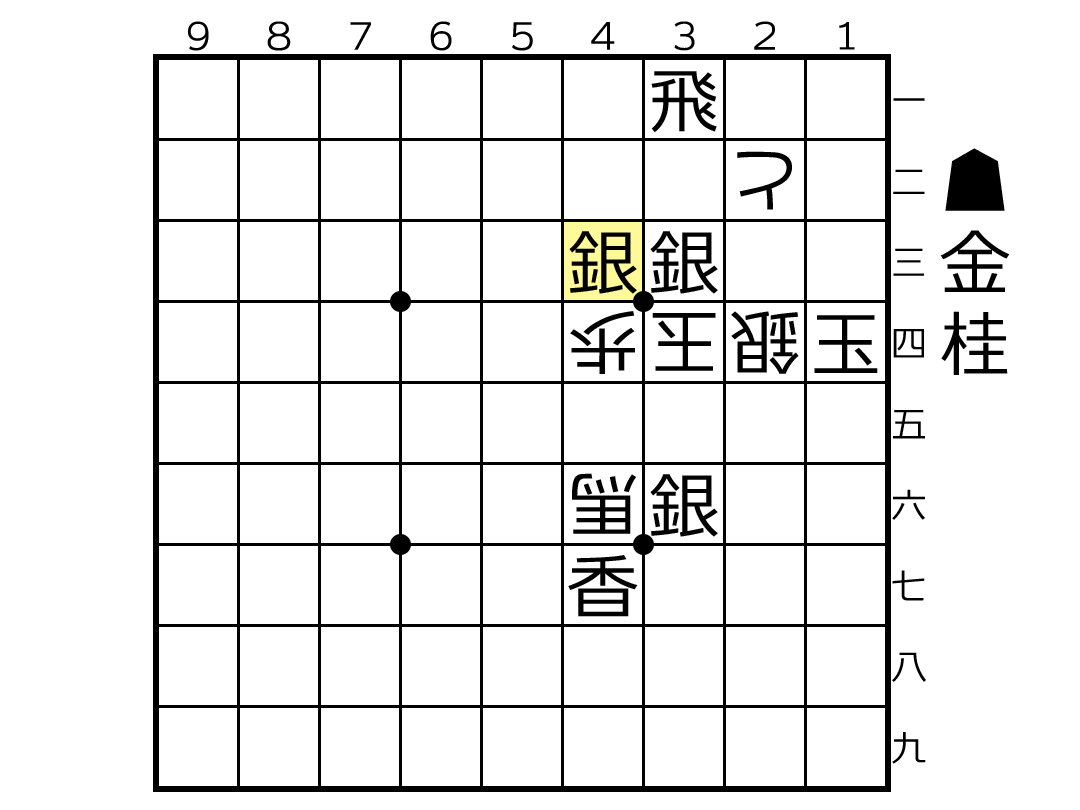

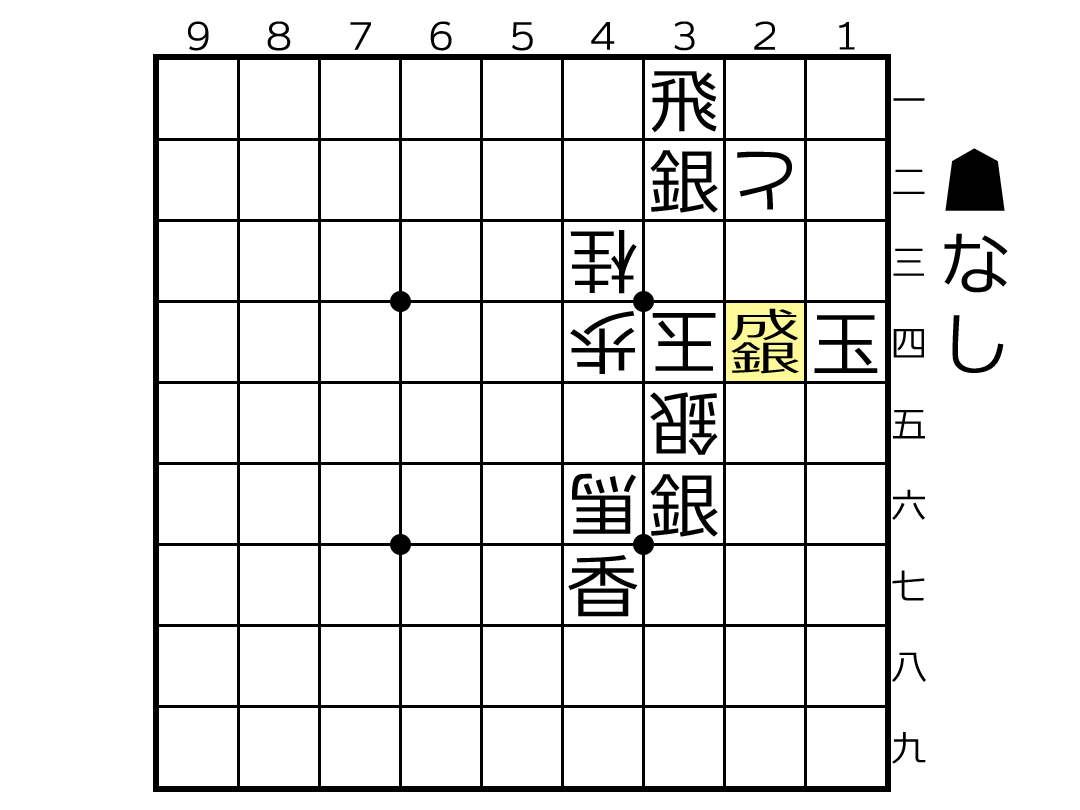

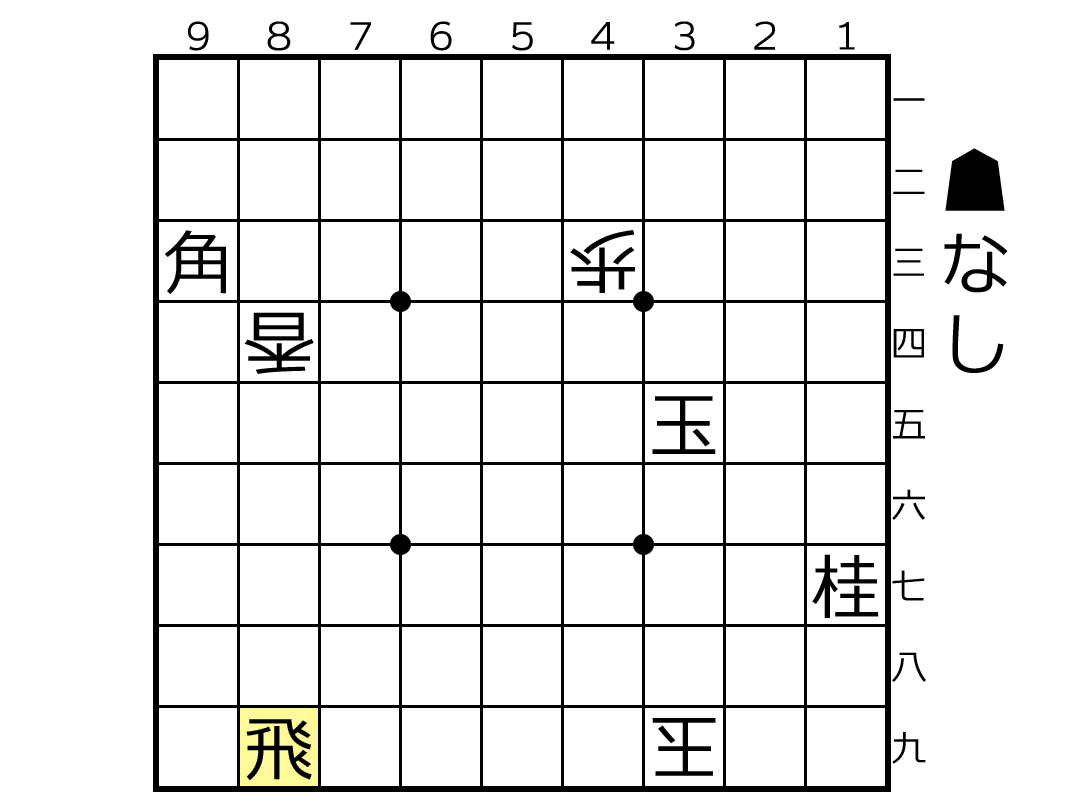

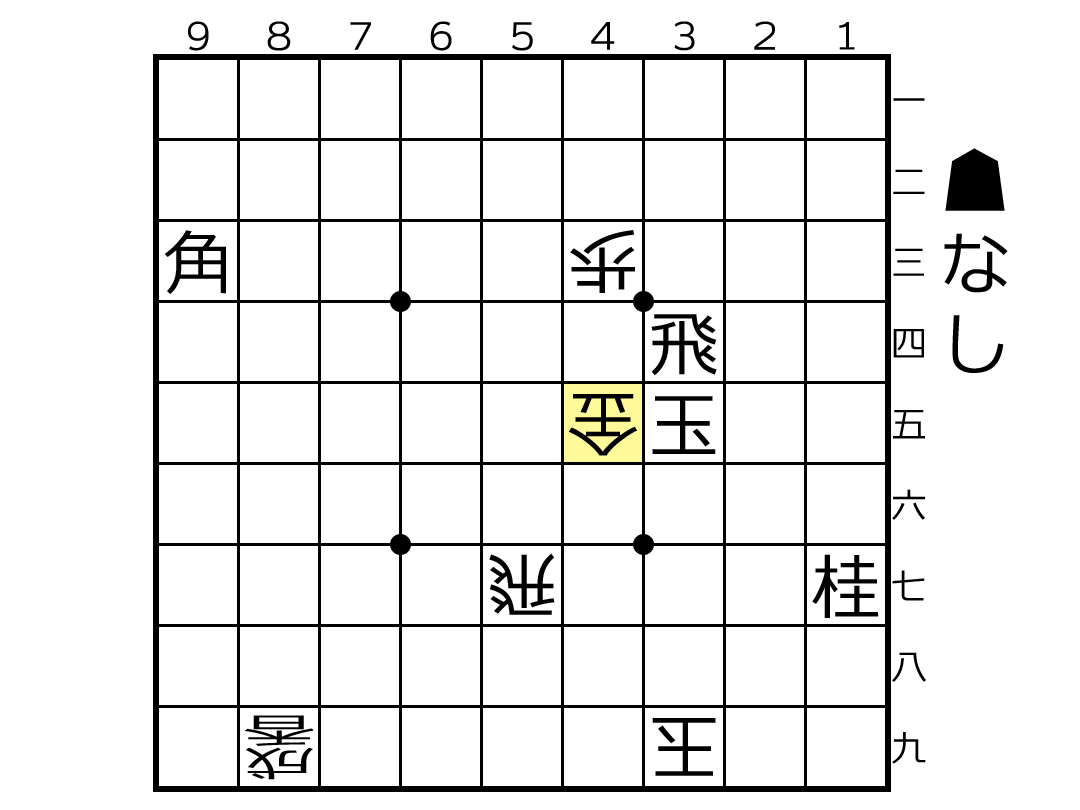

2手目35同馬はどうでしょうか。

3手目24銀成と指しても、4手目24同馬と指されて攻方王が詰まされます。

受方馬が46の地点から退いて、攻方47香が44の地点まで利くようになっているのがポイントです。

3手目44銀成と逆側に成ります。

4手目44同馬と応じるしかありません。

初形で邪魔だった攻方33銀を消去できました。

5手目23銀不成と両王手をして、受方玉が詰みます。

初手35金と指した局面に戻ります。

2手目35同桂は3手で詰むと分かりました。

2手目35同馬は5手駒余りで詰むと分かりました。

2手目の最善は、35同銀と33玉の2つです。

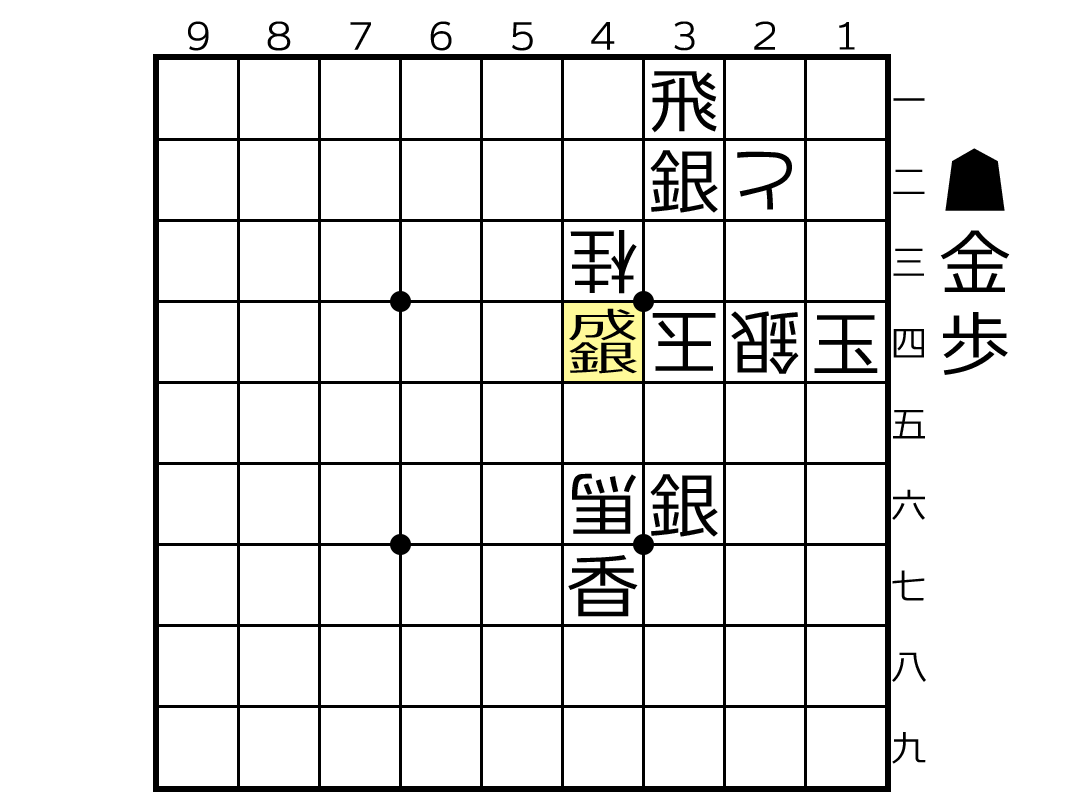

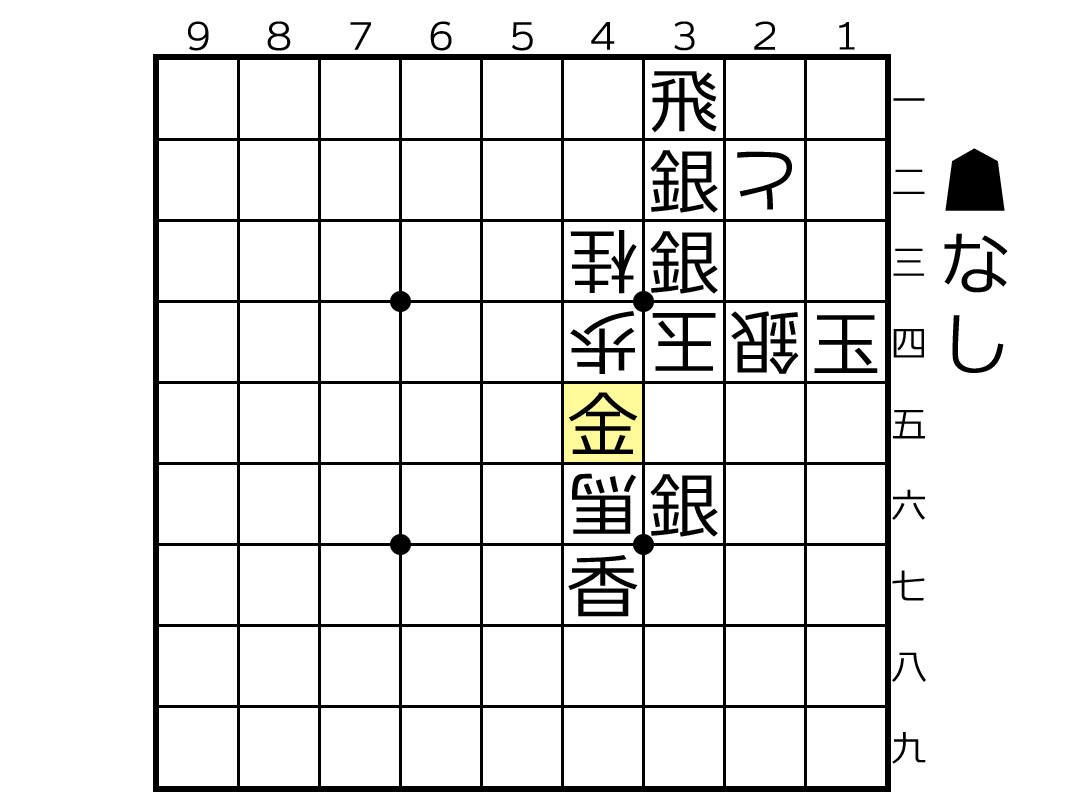

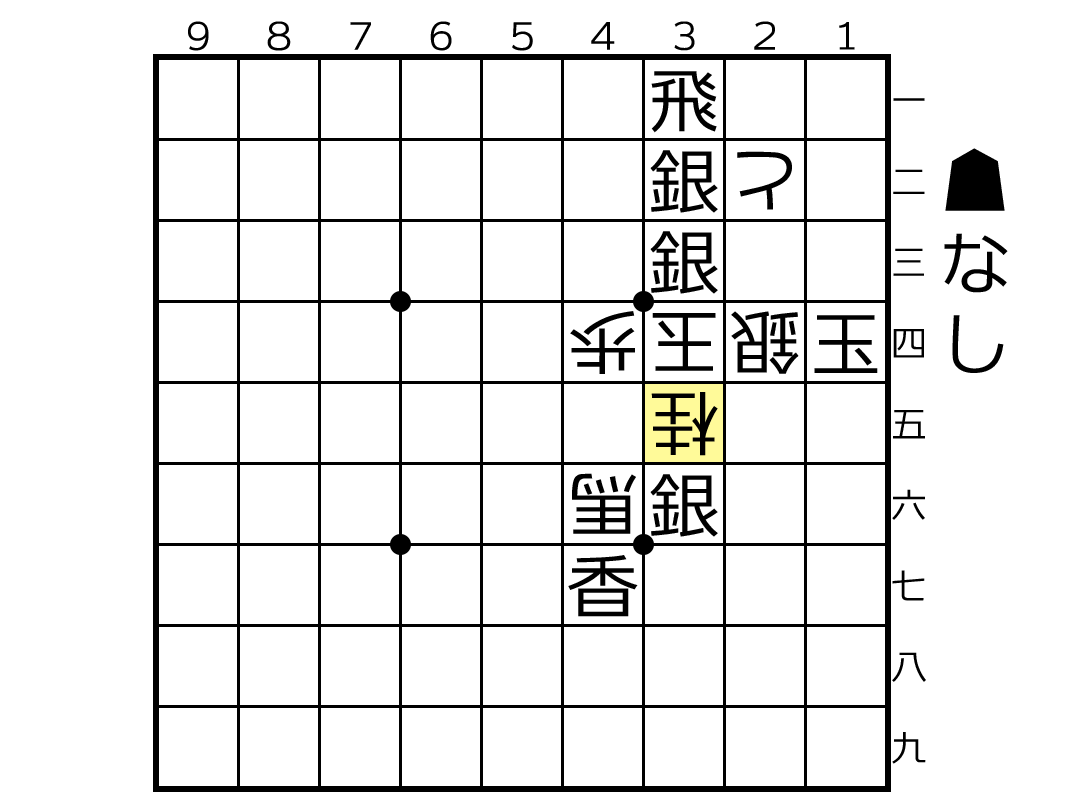

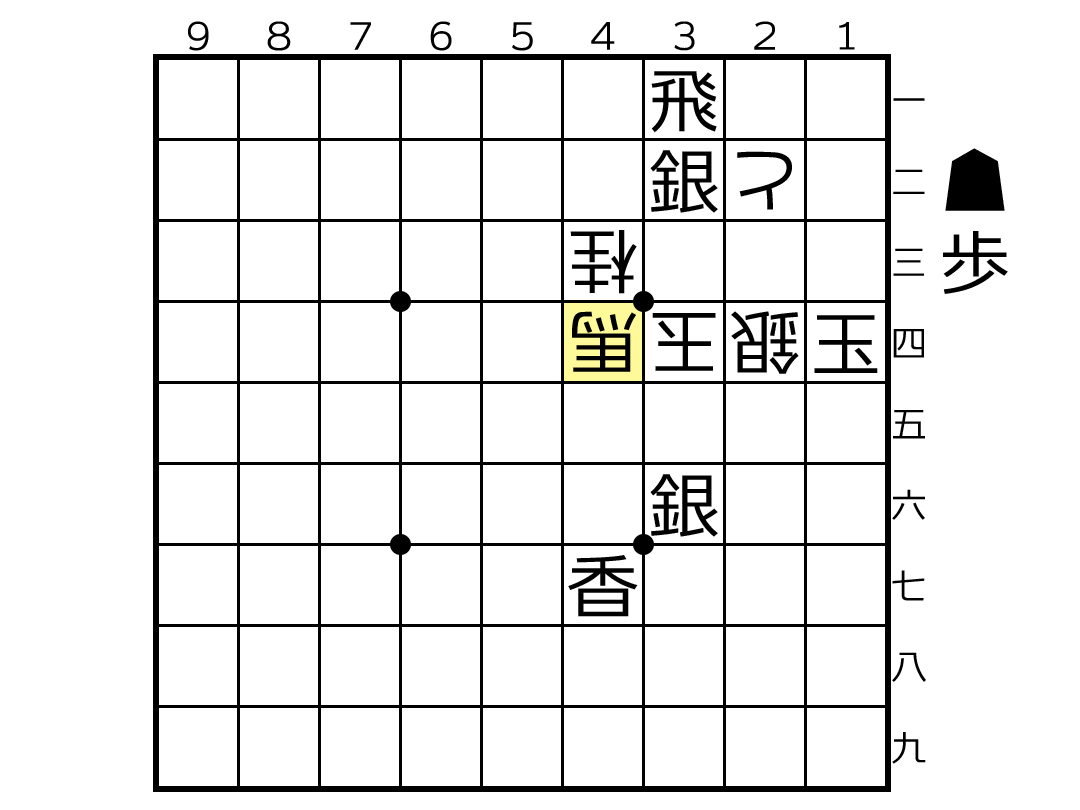

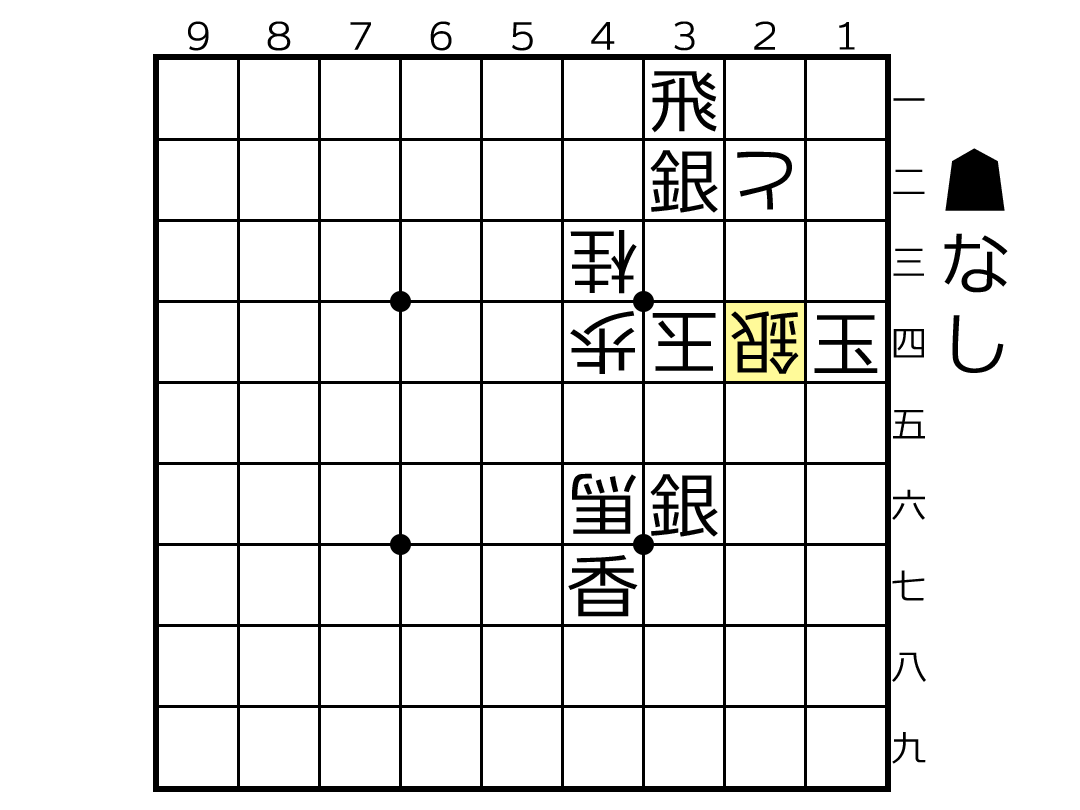

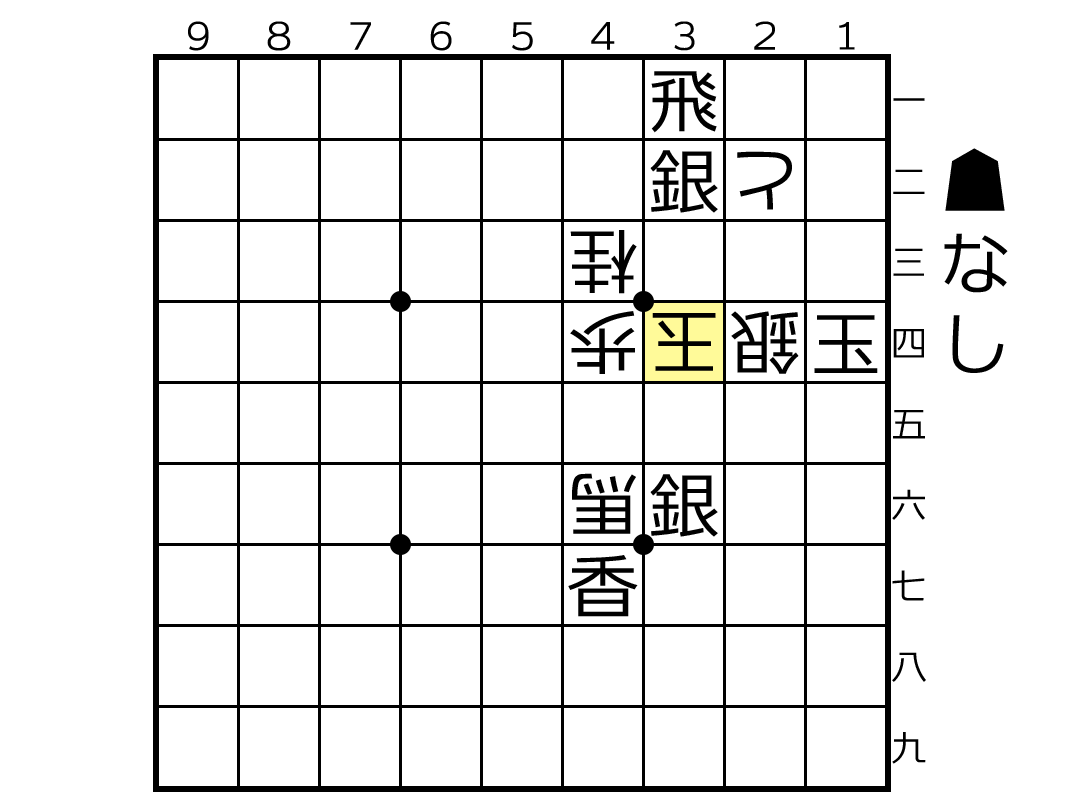

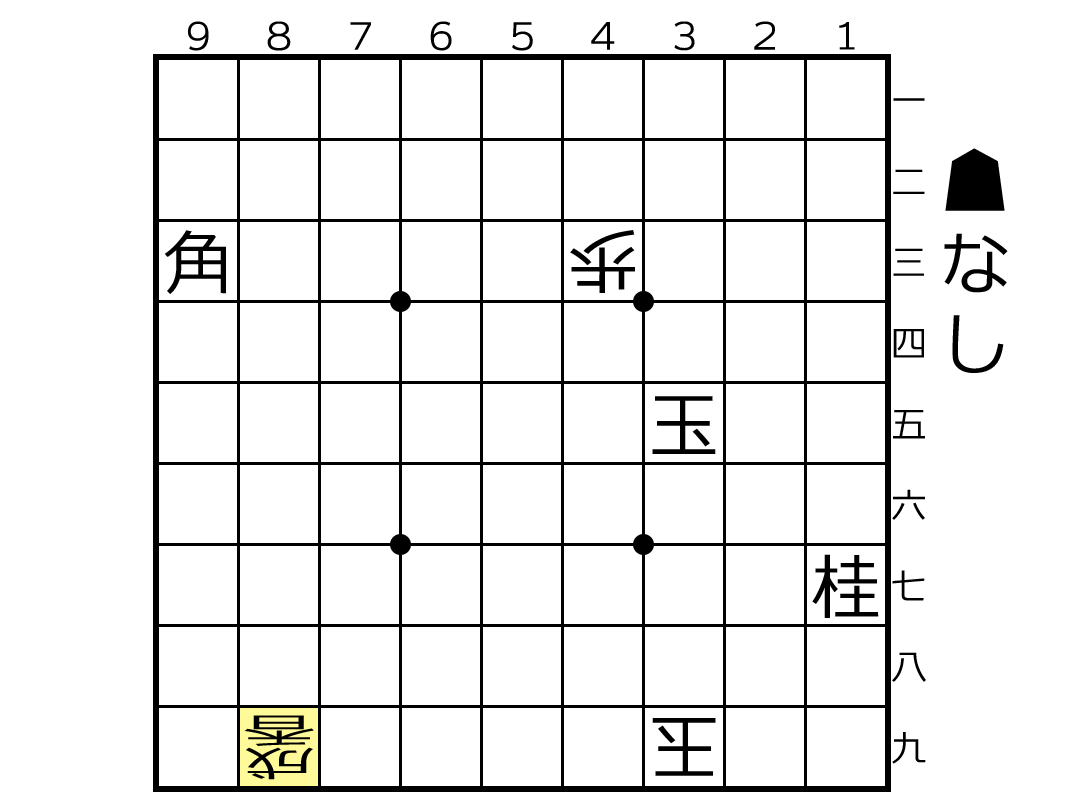

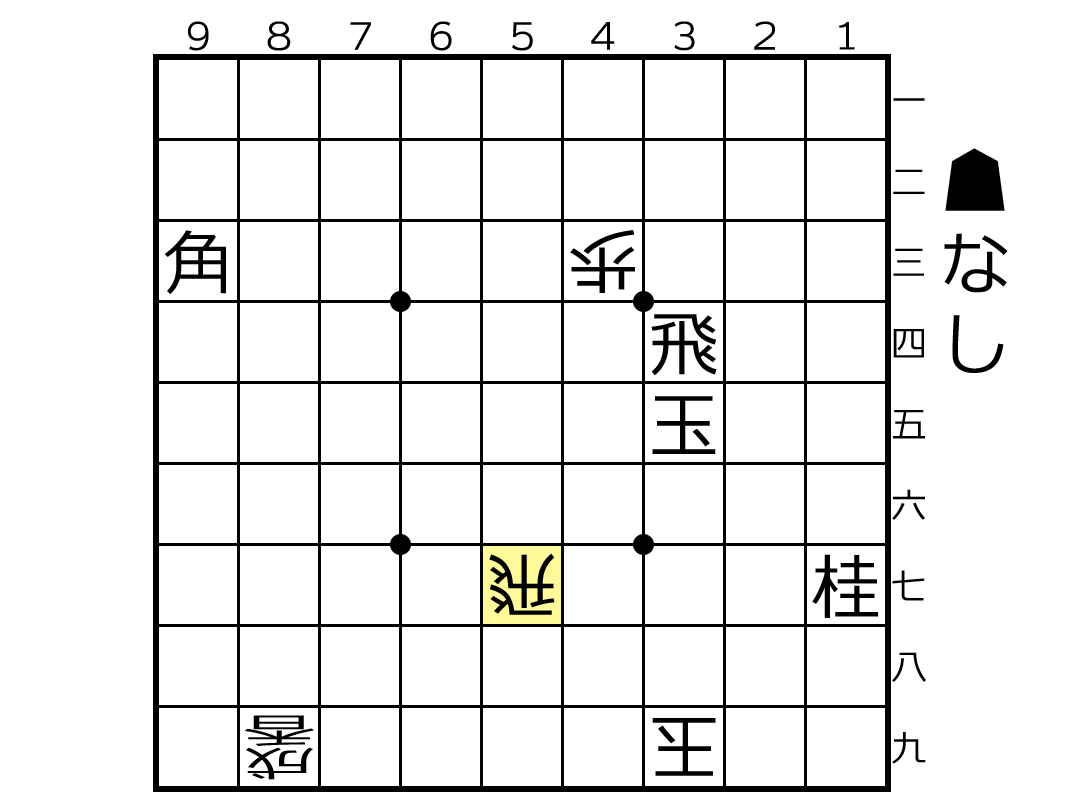

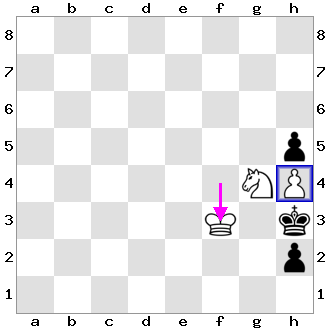

2手目35同銀から見ていきます。

3手目44銀成は4手目44同玉と取られて、受方玉が詰みません。

3手目は24銀成が正解です。

受方46馬の利きは、受方35銀で遮られています。

4手目24同銀と取るしかありません。

初形から邪魔だった攻方33銀を消去できました。

5手目23銀不成までで、受方玉が詰上りです。

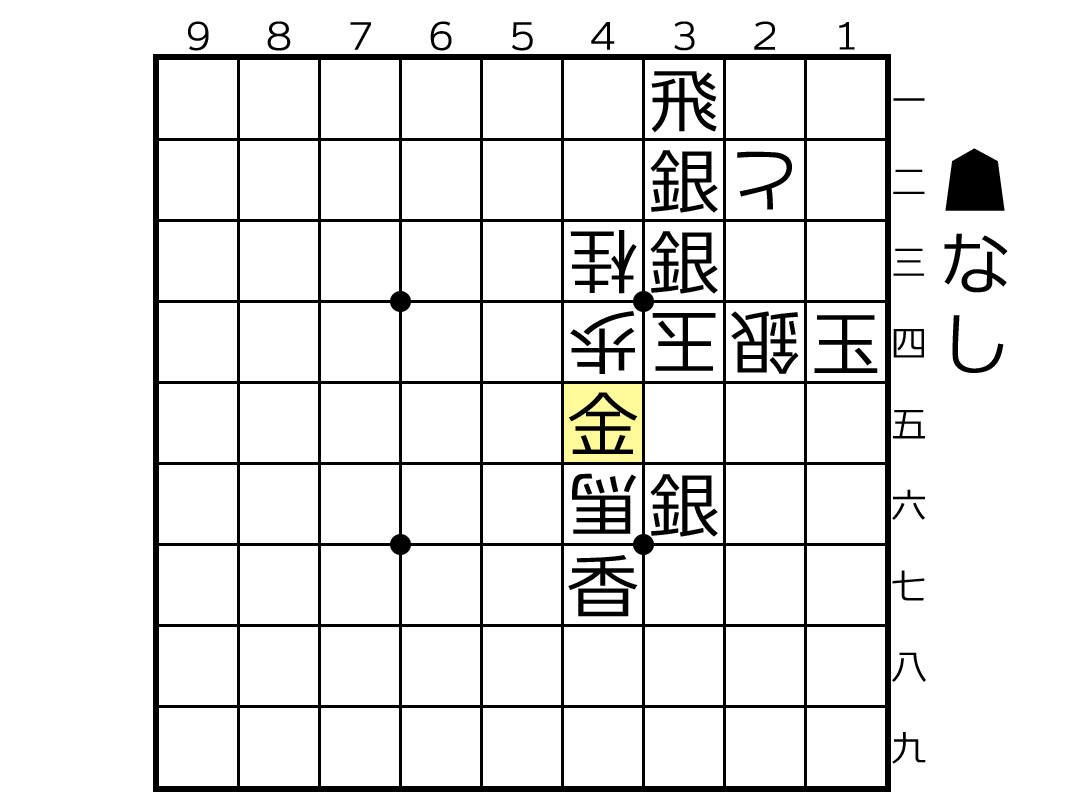

初手35金と指した局面に戻ります。

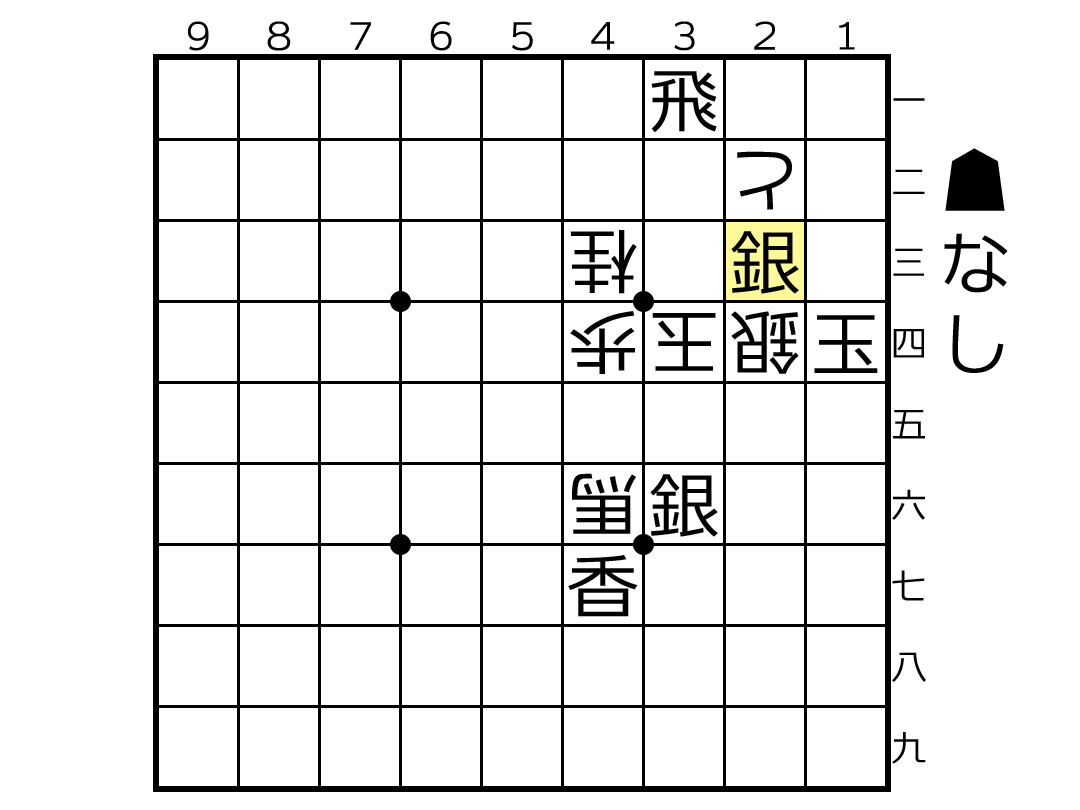

2手目は33玉も最善です。

3手目34金

4手目34同玉と進みます。

初形から邪魔だった攻方33銀を消去できました。

5手目23銀不成までで、受方玉が詰上りです。

よく見ると、2手目33玉~4手目34同玉と指した局面は、2手目35同銀~4手目24同銀と指した局面と同じです。

ただ、初形の攻方33銀を消去する方法が違います。

2手目35同銀の手順では、攻方が銀で王手をかけて直接的に消去しにいっています。

一方、2手目33玉の手順では、受方が銀で王手をかけずに間接的に消去しにいっています。

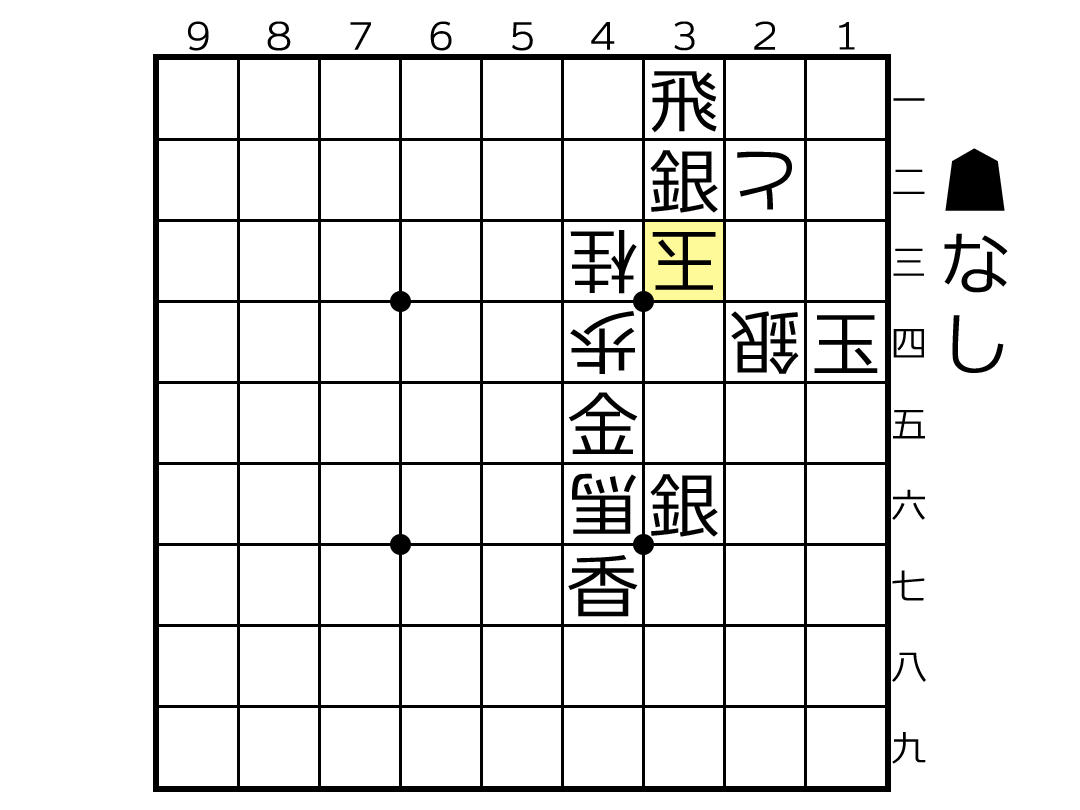

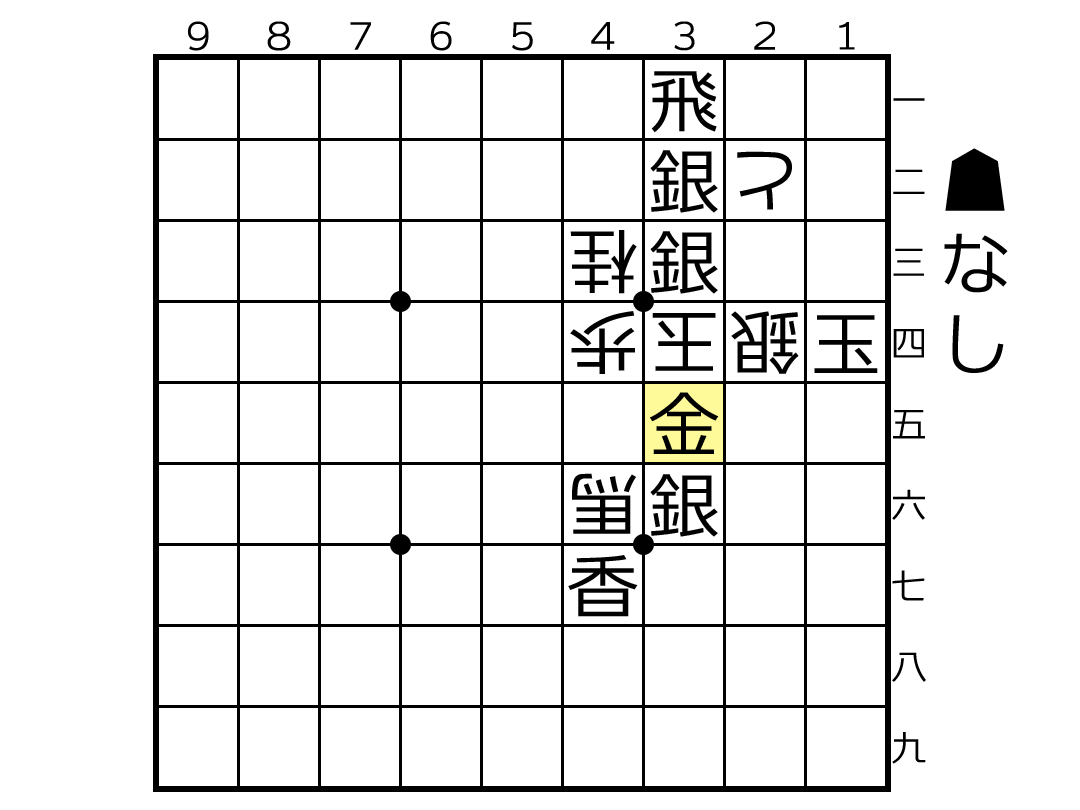

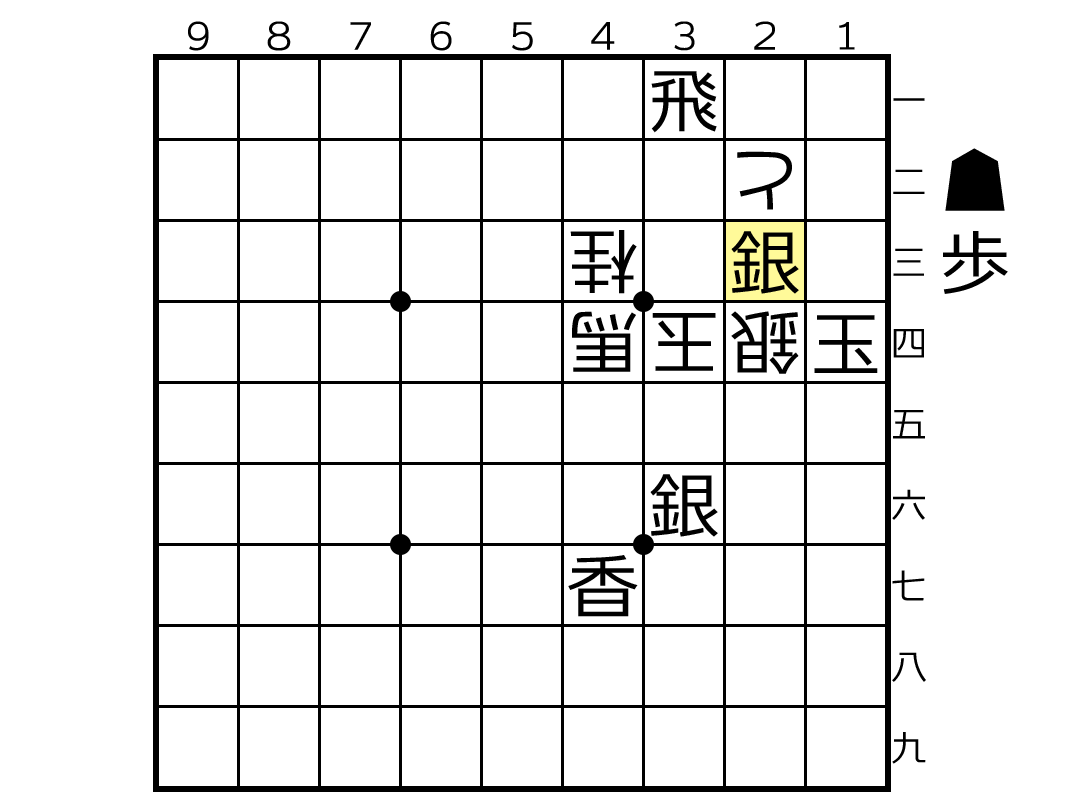

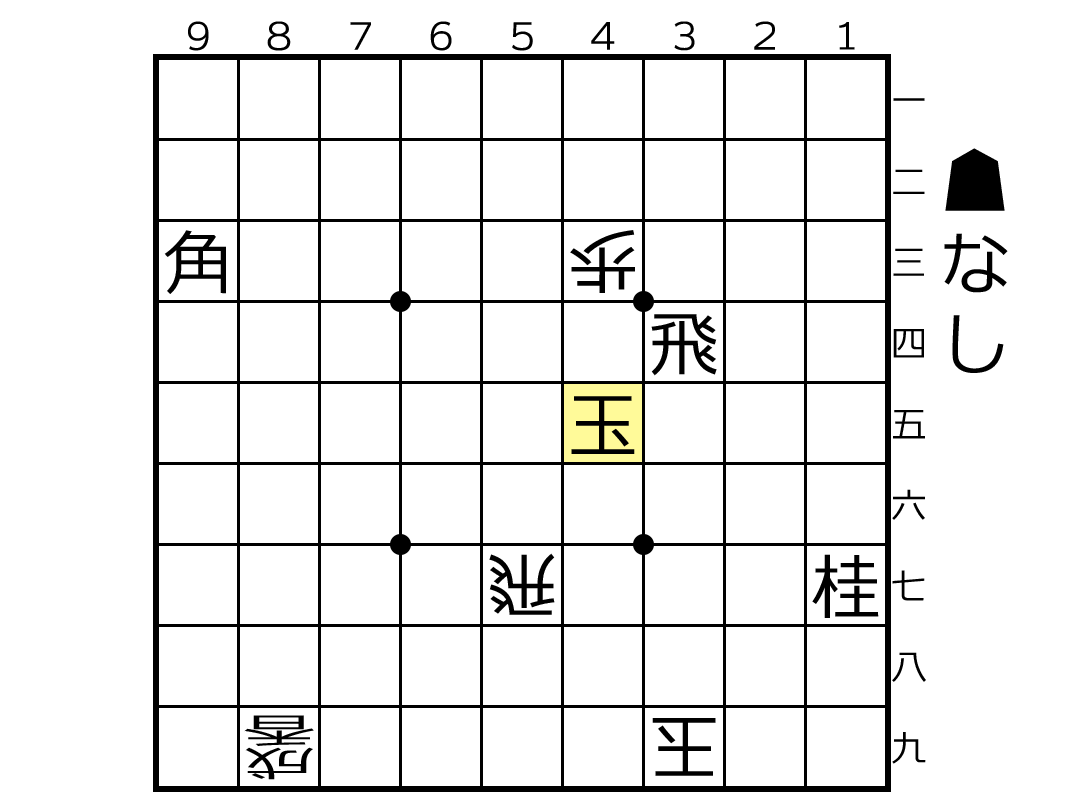

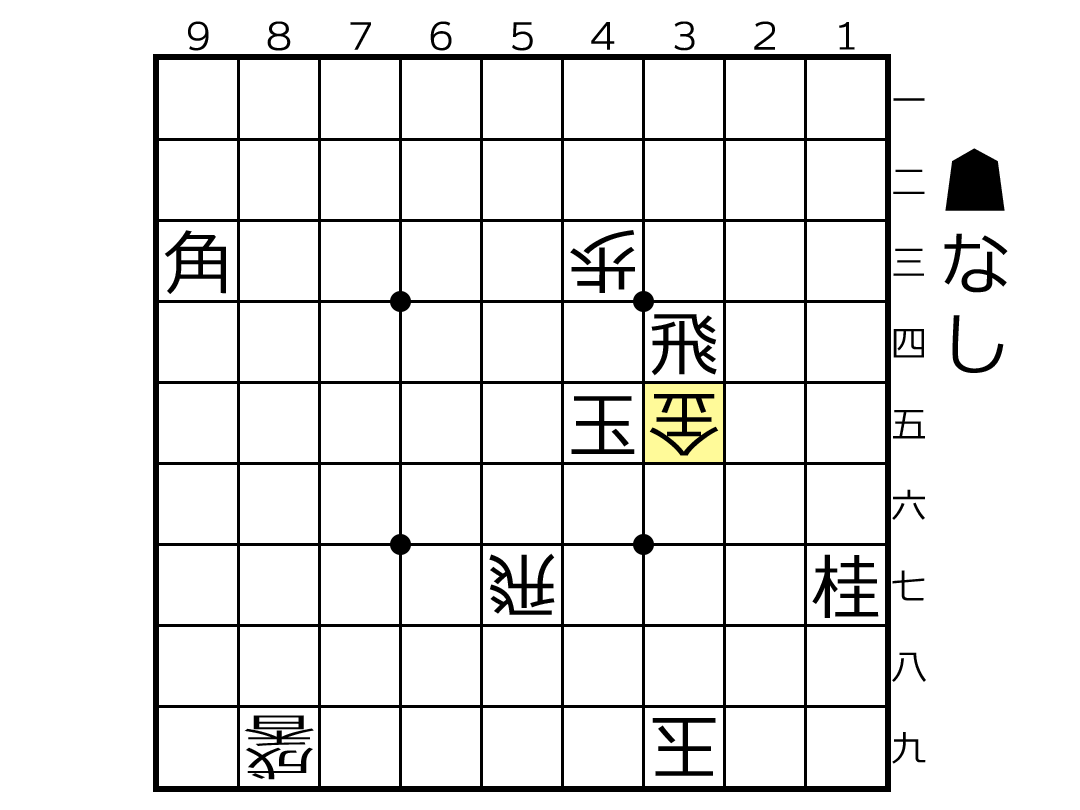

初形に戻って手順を振り返ります。

詰将棋 5手 ※変同あり

35金、(イ)同銀、24銀成、同銀、23銀不成 まで5手

(イ) 33玉は34金、同玉、23銀不成まで(変化同手数駒余らず)

本作は初形から邪魔な攻方33銀を消去する構成です。

2手目に受方がどう受けるかで分岐し、攻方33銀が異なる方法で消去されます。

一方の詰手順では攻方銀を直接的に消去し、もう一方の詰手順では攻方銀を間接的に消去します。

異なる方法で同じ目的を達成する対比構造が、本作の大きな特徴です。

そもそも最終2手より前で分岐する変同(変化同手数駒余らず)は、現代的には避けて作った方がよいとされています。

本作は変同の規則をある意味”悪用”し、「一つの狙いを二つの作意手順で表現する」という特殊な表現手段を選んでいます。

作品の評価は難しいところですが、意欲的な作品であることは間違いありません。

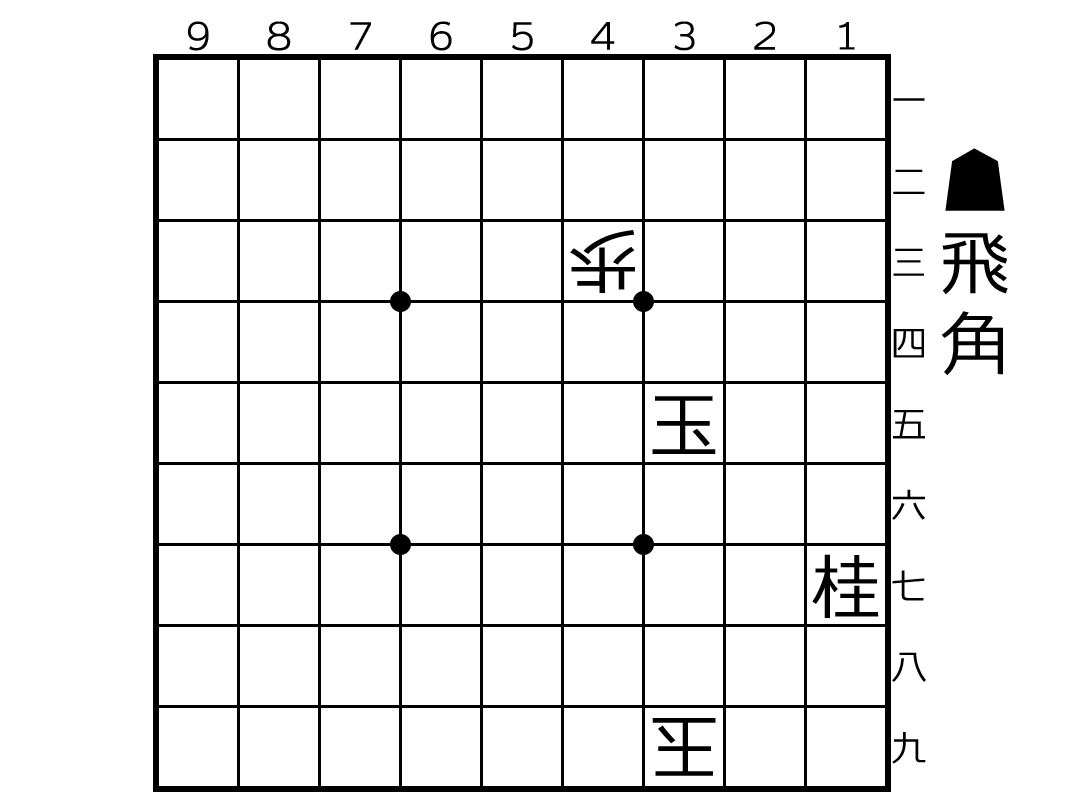

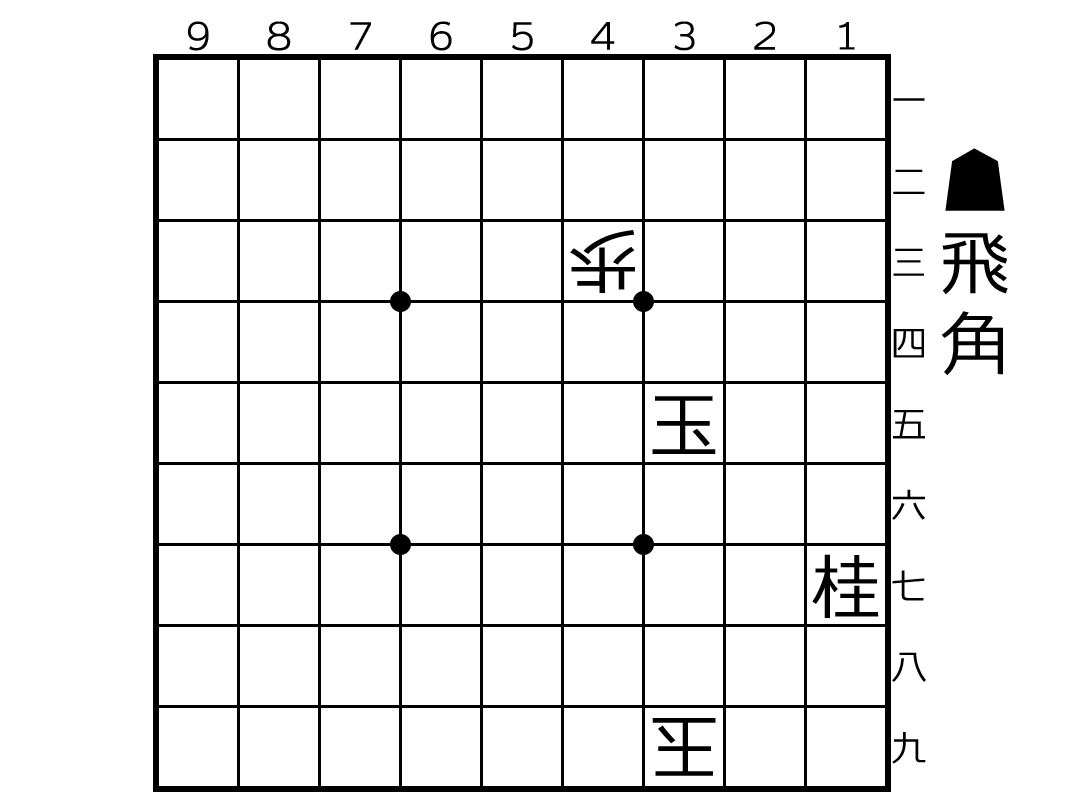

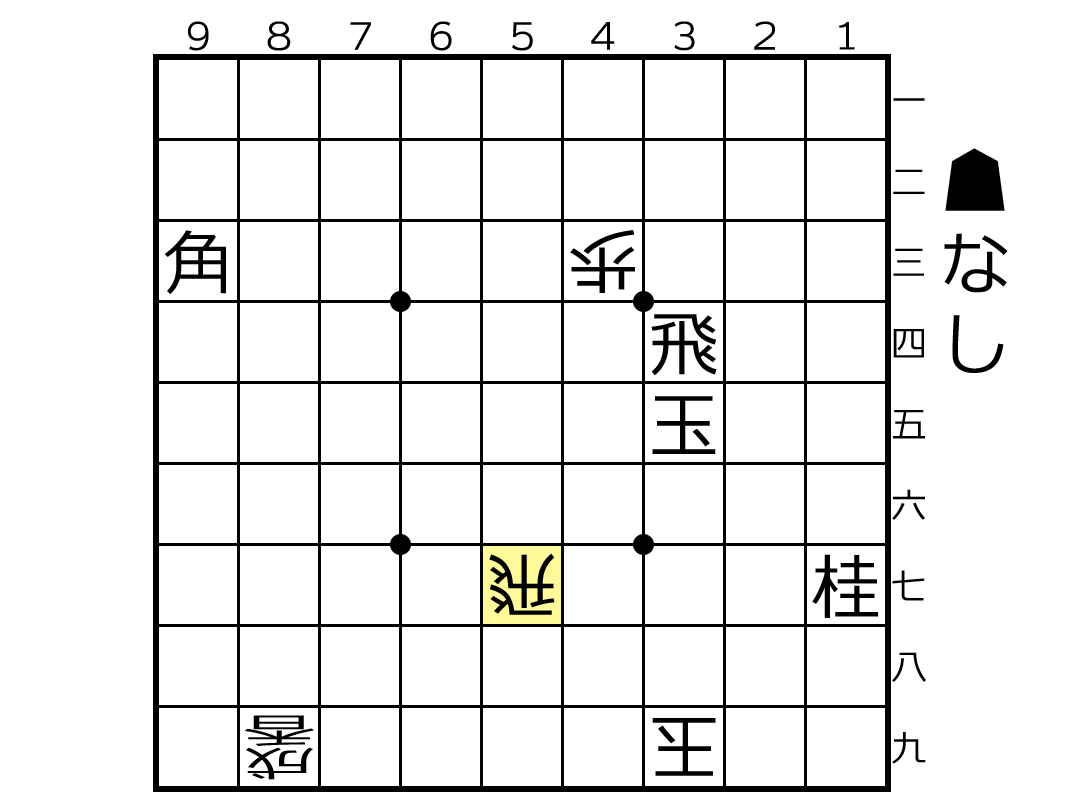

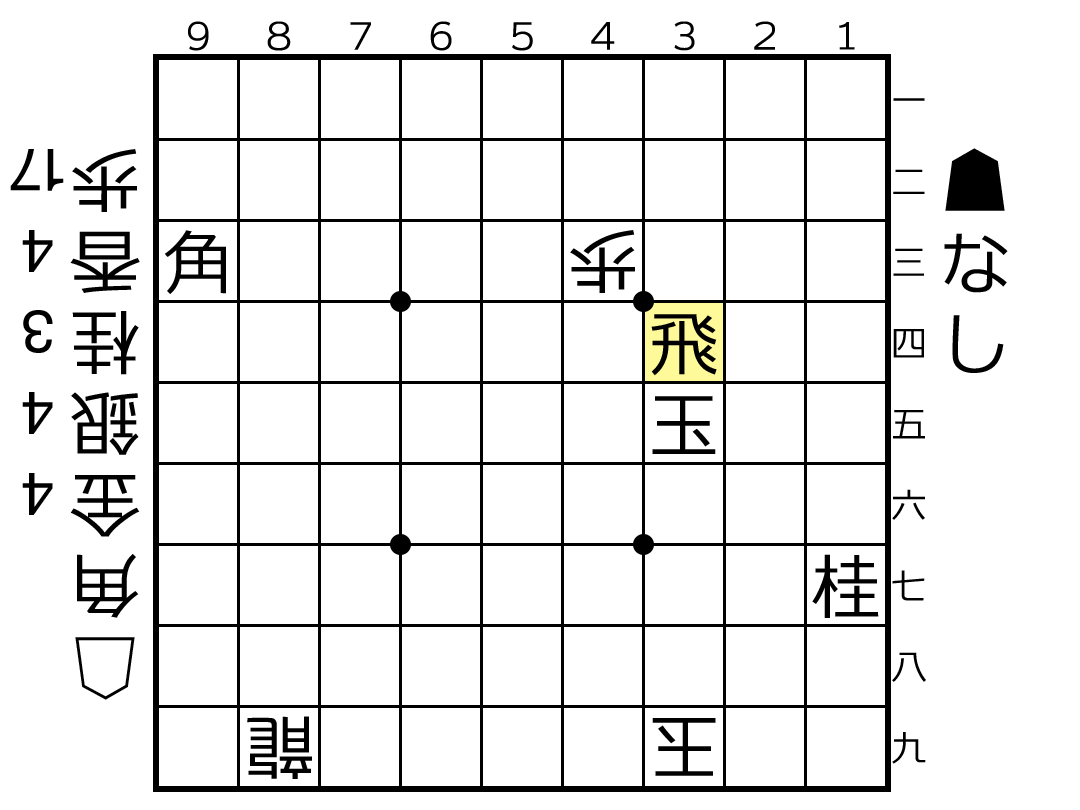

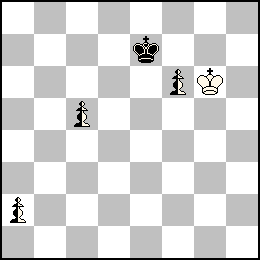

② もず作

Onsite Fairy Mate 第119回 2007年1月21日

PWCばか自殺詰 8手

結果発表:Onsite Fairy Mate, トップページ発表作解答

ビューアで鑑賞:https://k7ro.sakura.ne.jp/jTMLView/TMLView.html?../solve/prob119.xml

【 PWC 】

取られた駒は取った駒が元あった場所に復元する。(通常は駒位置の交換となる)

[補足]

戻り方等は以下の細則に従う。

1) 駒の成・生の状態は維持されたまま復元する。

2) 復元の結果、相手駒が二歩や行き所のない駒になったり、復元位置が埋まっている場合は、通常の駒取りと同じで、盤上に戻らず、自分の持駒になる。

3) 駒取り時、駒が戻るまでを一手と見なす。

4) 取られた玉は復元しないものとする 。

5) 駒取り後に移動が発生する駒や条件と組み合わせると、必ずしも位置交換にならない(例:Locust 系の駒や中将棋の獅子、Take&Make)。

【 ばか自殺詰 】(協力自玉詰)

双方協力して最短手数で攻方の王を詰める。

無駄合の概念はなく、合駒は全て有効。

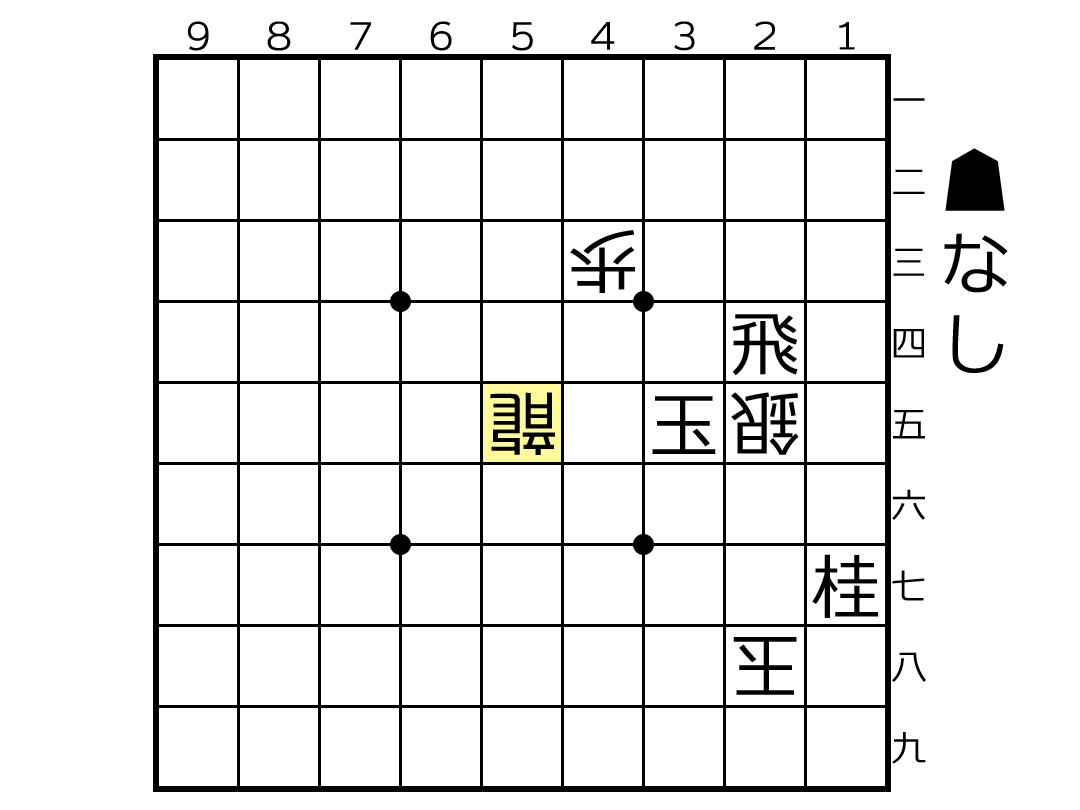

93角、84香、89飛、同香成/84飛、

34飛、57飛、45王、35金

まで8手

本作は「自殺詰」「ばか」「PWC」という3つの変則ルールが用いられている詰将棋です。

自殺詰(あるいは自玉詰)では、攻方の目的が異なります。

普通の詰将棋では、攻方は受方玉を詰ますように攻めます。

一方、自殺詰では、攻方は攻方玉を詰ましてもらうように攻めます。

攻方が受方玉に王手をかけなければならないのは、普通の詰将棋と同じです。

ばか(あるいは協力)ルールでは、受方が攻方の目的に協力します。

普通の詰将棋では、受方は攻方の目的(受方玉の詰み)に抵抗するように指します。

一方、ばかルールでは、受方は攻方の目的に協力して指します。

ばか自殺詰では、攻方が攻方玉の詰みを目指し、それに受方が協力します。

PWCは、駒を取ったときに特殊な効果が表れるルールです。

通常は駒を取ったとき、取られた駒は盤上から取り除かれ、駒を取った側の駒台に移動します。

PWCルールでは、取られた駒が盤上から取り除かれず、盤上の別の場所に復元します。

復元する場所は、取った側の駒が元いた場所です。

したがって、特殊な駒やルールを併用しない限り、基本的には取った側と取られた側の駒位置が交換されます。

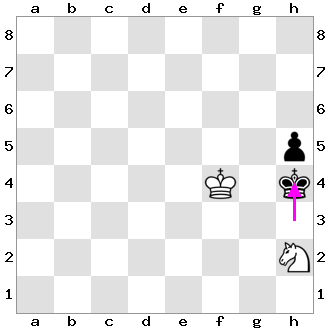

出題図を再掲します。

攻方玉を詰ますのが目的です。

初形では、攻方玉が35の地点にいます。

攻方35玉は、44を除く周囲7地点に逃げ道があります。

盤上の受方駒は39玉と43歩のみです。

攻方持駒の飛・角を使って、受方に合駒をしてもらわないと、攻方玉は詰まなそうです。

本作は手掛かりに乏しく難解です。

もしPWCルールがない単なるばか自殺詰なら、攻方玉は8手で詰みません。

10手の詰手順ならあり、「75角、66銀、同角、57飛、28銀、同玉、24飛、25銀、55角、同飛成 まで」が一例です。

手数が足らないのも問題ですが、PWCルールのせいで盤上の駒を持駒にするのが難しいです。

PWCルールを利用した詰手順を見つける必要があります。

更に厄介なのが、攻方玉を35の地点に置いたまま詰ます展開が、実は正解ではないことです。

攻方に王手義務があるため、手順に攻方玉が別の場所に移動できる方法は限られます。

攻方玉と攻方走り駒(飛角香など)を組み合わせて、開王手をした場合だけです。

攻方玉を動かして開王手になる形は、初形には存在しません。

解答者からすれば、「35の地点にいる攻方玉は、手順に動かないだろう」と思うのが普通です。

ほとんどの人は、「攻方玉を35の地点に置いたまま、どう詰ますか?」という方針で解き始めることになるでしょう。

実際には、この方針で解いても、正解にたどり着けません。

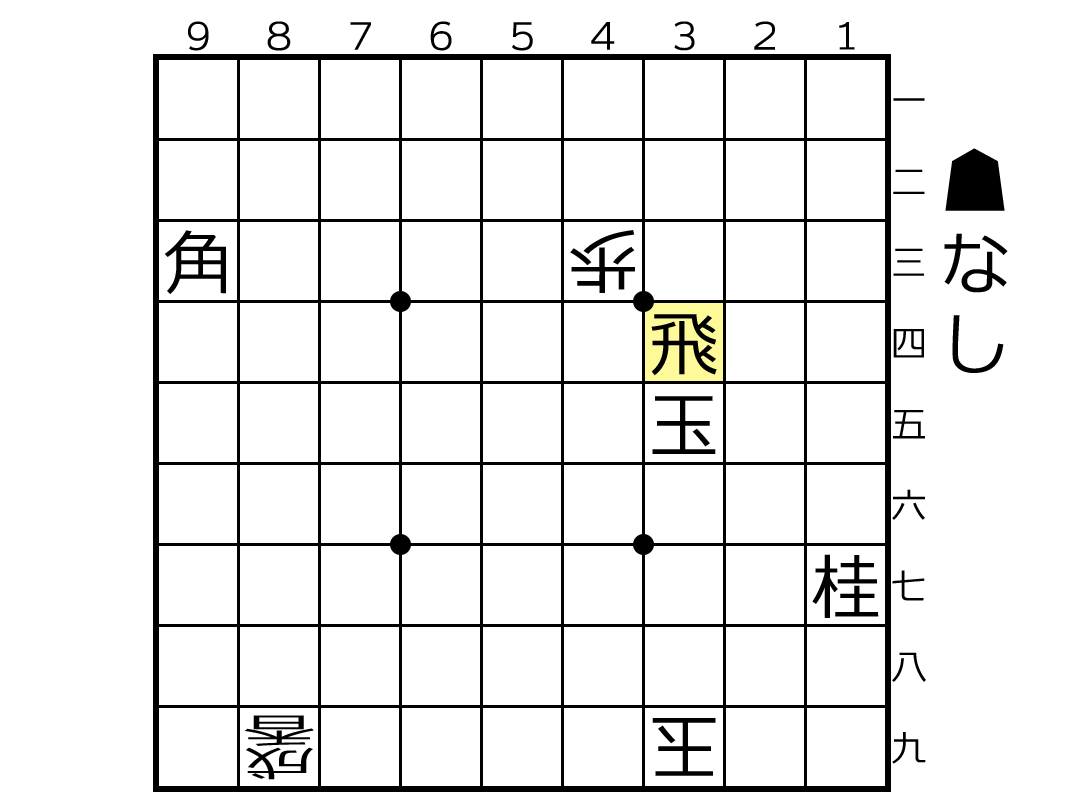

初形に戻ります。

正解手順を並べながら、解説していきます。

初手は93角が正解です。

角を打って王手になる位置はいくつもありますが、最も遠くから打つのが正着です。

派手な手ですが、この手の意味はすぐには分かりません。

2手目は84香と指します。

合駒をするにしても、合駒の位置と種類にはいくつも候補があります。

なぜ「84の地点」に「香」を打つのが正解なのでしょうか。

これもすぐには分かりません。

3手目は89飛です。

今度は最も遠くからでなく、最遠位置から1マスだけ受方玉に近づけた位置から打ちます。

4手目89同香成/84飛です。

まずは受方84香で攻方89飛を取ります。

取られた攻方飛は、取った側の攻方香(攻方成香)が元いた位置、つまり84の地点に復元します。

89同香成と指した瞬間に、受方は自玉を王手にさらす反則をしているように見えます。

しかし、取られた駒の復元まで含めて受方の着手なので、4手目89同香成/84飛は反則手ではありません。

不思議なことに、攻方93角・84飛で開王手が可能な形が出来上がっています。

5手目は34飛です。

攻方93角の利きが通る開王手です。

今度は攻方34飛・35玉で開王手が可能な形が出来ています。

攻方93角・84飛のときは前衛駒であった攻方飛が、今度は後衛駒になっています。

6手目は57飛です。

なぜ合駒が飛車なのか?なぜ57の地点に打つのか?

分からないことだらけですが、全ての謎はここからの2手で明らかになります。

7手目は45玉です。

攻方34飛の利きが通って開王手をかけています。

8手目は35金です。

受方は金を合駒して、攻方玉に逆王手をかけています。

攻方玉にかかった王手を解除する手段が攻方にはなく、これで詰上りです。

攻方が王手を解除する手段は、本当にないのでしょうか。

まずは攻方玉を逃げる手から考えます。

34の地点には攻方飛がいるので、9手目34玉は指せません。

36・46の地点には受方金が利いているので、9手目36玉・46玉は指せません。

44の地点には受方歩が利いているので、9手目44玉は指せません。

54・55・56の地点には受方飛が利いているので、9手目54玉・55玉・56玉が指せません。

では、王手駒である受方35金を取る手はどうでしょうか。

9手目35同玉と攻方玉で取るのは、

取られた受方金が45の地点に復元します。

9手目35同玉/45金は、攻方が自玉(攻方玉)を王手にさらす反則をしているため指せません。

8手目35金と指した局面に戻ります。

9手目35同飛と攻方飛で取るのは、

取られた受方金が34の地点に復元します。

9手目35同飛/34金も、攻方が自玉(攻方玉)を王手にさらす反則をしているため指せません。

したがって、8手目35金の逆王手に対して、攻方には王手を解除する手段がないわけです。

正解手順が明らかになったことで、1~6手目の意味も判明します。

6手目57飛は、5筋に利かせて将来の攻方玉の逃げ道を封鎖しています。

5手目34飛は、開王手で受方に金合の逆王手をさせるためのものです。

この5手目34飛を実現するためには、一手前の局面(4手目89同香成/84飛)にある攻方93角・84飛の開王手が可能な形を作る必要があります。

初手93角~4手目89同香成/84飛の手順は、攻方93角・84飛の形を作るための準備です。

ちなみに、2手目84香と香合をしたところで、2手目84飛と飛合をするのはダメです。

3手目から「89飛、同飛成/84飛、34飛」と作意と同様の手順で進めると、

飛車が品切れになって、6手目57飛が指せません。

飛車を品切れにしないために、2手目の合駒は飛ではなく香に決まります。

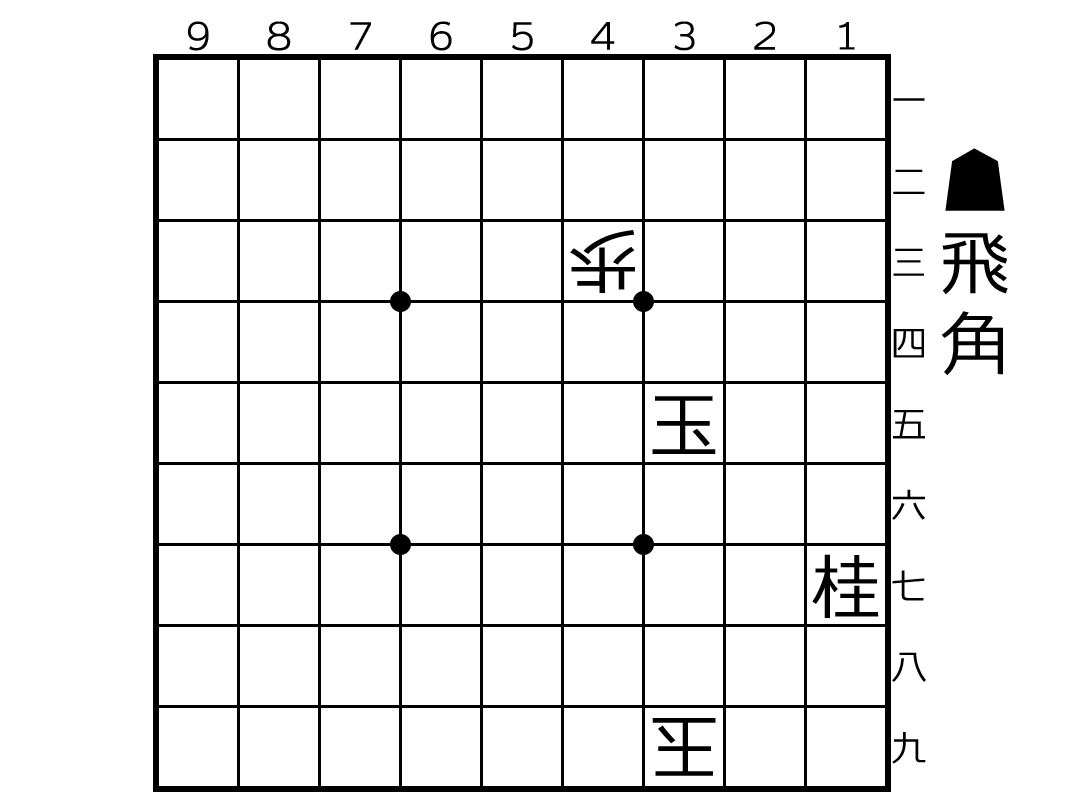

初形に戻って手順を振り返ります。

PWCばか自殺詰 8手

93角、84香、89飛、同香成/84飛、

34飛、57飛、45王、35金

まで8手

※ビューアで鑑賞:https://k7ro.sakura.ne.jp/jTMLView/TMLView.html?../solve/prob119.xml

本作は開王手から別の開王手に移行する派手さ、そして攻方玉が動く意外性がある作品です。

開王手をするような雰囲気がない初形から、短い手数で2回も開王手が現れるのは、なんとも驚きの展開です。

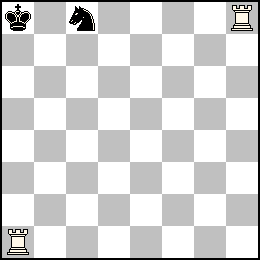

③ Kohey Yamada 作

1st TT Becherovka 1999年 Commendation

Helpmate in 2

Twin (b) ParrainCirce

【 Helpmate in n (H#n) 】

黒から指し始め、黒白協力してn手(最短手数)で黒のキングをメイトする。

もしnが半整数なら、白から指し始める。

※詰将棋と異なり白にチェックする義務はない。

【 ParrainCirce 】

駒取りがあったとき、取られた駒は直後の着手時に再生する。

再生位置は取られた位置からその着手の移動ベクトルで平行移動させた位置とする。

再生位置が盤の外であったり、再生位置が別の駒で埋まっている場合、取られた駒は再生せずに消える。

[補足]

・実戦初形位置に再生したポーンは、前に2マス進むこともできる。

・実戦初形位置に再生したルークによるキャスリングは可。

・白ポーンが1段目、黒ポーンが8段目に再生するのは可。このとき、再生したポーンは前に1マス進むことしかできない。

・白ポーンが8段目、黒ポーンが1段目に再生する場合、ポーンはその瞬間にプロモーションする。

(a) 1.gxh5 Kf3 2.h4 Sf2#

(b) 1.gxh5 Sxh2 2.Kh4(+bPh3) Sf3#

※ナイト(Knight)の棋譜表記は通常「N」ですが、チェス・プロブレムでは「S」と表します。

本作はHelpmateで、通常の問題設定であるDirectmateとルールが少し異なります。

白の目的は黒キングをメイトすることで、これはDirectmateと同じです。

異なるのは黒の対応です。

Directmateでは、黒は味方のキング(黒キング)がメイトされないように抵抗します。

一方、Helpmateでは、黒は味方のキング(黒キング)がメイトされるように白に協力します。

つまり、白と黒の双方が黒キングのメイトを目指します。

詰将棋と異なり、攻める側の白はチェック以外の手も指せます。

また、通常のチェスでは白から指し始めますが、Helpmateでは基本的に黒から指し始めます。

「(b) ParrainCirce」はツイン(Twin)と呼ばれる問題設定です。

Parrain Circeは、変則ルールの一つです。

まずは、Parrain Circeルールがない出題図の条件をaとして解きます。

次に、Parrain Circeルールを追加した条件をbとして解きます。

aとbの二つを合わせて、一つの作品です。

それでは、aから解いていきましょう。

Parrain Circeがどのようなルールかは、bを解くときに説明します。

出題図を再掲します。

黒キングはh3の地点にいます。

白駒はf4のキング、g4のナイト、h5のポーンの3枚です。

白が指せるのは2回なので、黒キングにチェックをかけるにはg4の白ナイトを使うしかありません。

白がSf2と指せば、早速h3の黒キングにチェックがかかります。

しかし、Kg2やKh4と黒キングが逃げられるので、黒キングはメイトされていません。

・黒キングの逃げ先を黒駒で埋める

・黒キングの逃げ先に白駒を利かす

のどちらかを予めしておく必要があります。

初形に戻ります。

正解を言ってしまうと、h4の地点は黒ポーンで埋め、g2の地点は白キングを利かせます。

黒から指し始めるので、黒は1.gxh5と指します。

白は1...Kf3と指します。

g2の地点に、f3の白キングが利いています。

続いて黒は2.h4と指します。

h4の地点は、黒ポーンで埋まりました。

これで白が2...Sf2と指せば、黒キングがメイトされます。

h3の黒キングには、逃げ道がありません。

続いてbを解きます。

bもaと同じ図を解きます。

ただ、今解いたaの設定(Helpmate in 2)に、Parrain Circeという変則ルールを追加した条件で解きます(Helpmate in 2 + Parrain Circe)。

Parrain Circeは、駒取りをしたときに特殊なことが起こるルールです。

通常は駒を取ったとき、取られた駒は盤上から取り除かれます。

取り除かれた駒は、ゲームが進行しても盤上に再生することはありません。

Parrain Circeでは、取られた駒は盤上から一旦取り除かれますが、直後の着手で盤上に再生します。

取られた駒が再生する場所は、駒が取られた位置からずれた所です。

どこにずれるかというと、駒取り直後の駒移動と同じ方向・同じ距離だけずれます。

実際にbを解きながら、具体的に説明していきます。

出題図を再掲します。

aと同じく、黒から指し始めます。

aと同じような手順で進めても、Parrain Circeルールがあるとうまくいきません。

bの正解手順を示す前に、その失敗手順を確認しておきます。

黒は1.gxh5と指します。

h5の白ポーンを、黒ポーンで取ります。

駒取りがあったので、次に白が駒を動かすと、今取られた白ポーンが再生します。

白は1...Kf3と指します。

この白キングは、白から見て下に1マス動いています。

直前にh5の地点で取られた白ポーンは、h5の地点から下に1マス、つまりh4の地点に再生します。

この後、aでは黒が2.h4と指しました。

しかし、h4の地点には白ポーンがあるため、h5の黒ポーンをh4の地点に動かせません。

Parrain Circeルールがあるbでは、aで正解だった手順が成立しないのです。

初形に戻ります。

bでは、aと異なる手順を考える必要があります。

bの正解手順を示していきます。

黒は1.gxh5と指します。

この手はaと同じです。

h5の白ポーンを、黒ポーンで取ります。

駒取りがあったので、次に白が駒を動かすと、今取られた白ポーンが再生します。

aでは、白は1...Kf3と指すのが正解でした。

bでは、1...Sxh2と指すのが正解です。

この白ナイトは、白から見て右に1マス・下に2マス離れた位置に跳んでいます。

直前にh5の地点で取られた白ポーンは、h5の地点から右に1マス・下に2マスずれた位置に再生します。

しかし、その再生位置は盤の外です。

このような場合は、直前に取られた駒は再生せずに消えます。

そして、白は黒ポーンを取ったので、次に白が駒を動かすと、黒ポーンが再生します。

黒は2.Kh4と指します。

この黒キングは、白から見て上に1マス動いています。

直前にh2の地点で取られた黒ポーンは、h2の地点から上に1マスずれた位置、つまりh3の地点に再生します。

h4の黒キングに逃げ道がなくなりました。

白が2...Sf3と指せば、黒キングがメイトされます。

初形に戻って手順を振り返ります。

Helpmate in 2

Twin (b) ParrainCirce

(a) 1.gxh5 Kf3 2.h4 Sf2#

(b) 1.gxh5 Sxh2 2.Kh4(+bPh3) Sf3#

本作で2つの最終形を比べると、白キング以外の全ての駒が、1ランクだけ平行移動した配置になっています。

Parrain Circeルールの有無から現れる、この絶妙な差異が面白いところです。

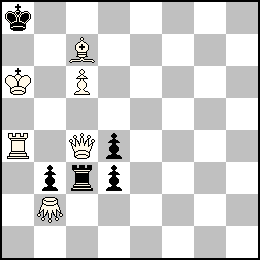

■ Diversions(9)

担当:前嶋啓彰

Petko Petkov (1942-2024)は、フェアリーチェスの分野に巨大な足跡を遺した。

数多くのフェアリープロブレムの創作はもとより、技術的な論考の執筆、新たなフェアリー条件の考案、StrateGems誌のセルフメイト・フェアリーセクションの編集およびAnda Fairy Planet誌の創刊など、その功績は末永く語り継がれるべきものである。

Petkovが考案したフェアリー条件は、戦略的に豊かな作品を作る可能性を含んでいるものが多く、それはまさに本人の創作における価値観とも見事に合致するものである。

今回はその中でも、Pepoに焦点を当てていきたいと思う。

Pepo条件は、以下の2つの要素の組み合わせからなる。

・相手の駒にアタックされているキングは動けなくなる。特に、相手のキングをアタックすることもできない。

・キングは、少なくとも2つ以上の駒にアタックされていない限りチェック状態とみなさない。

・(補足的であるが、Kを取る手は禁手。)

これはまさに、チェスプロブレム作家による条件考案といった趣がある。

というのも、1つめの条件のみであれば極めて簡単にチェックメイトになり(単純なチェックがチェックメイトに相当してしまうため)、2つ目の条件のみであればチェックメイトが極めて難しいため(この条件により、ある程度キングの動きに制約がかかるため)である。

この2つの要素の組み合わせはバランスが良く、豊かな戦略の可能性を含んでいる。

さて、この条件を使うとどのようなことが可能になるか、見ていこう。

まずはPetkov自身の作品から。

Petkov, P., dedicated to C. Poisson, 2nd Prize feenschach, 2019

#2 (13+4)

Pepo

d1:Camel, c6:Lion

1.LI(f3,g2,h1)とすると、次に2.e4#とできる(このとき、Pe4とLionによりアタックされているため)。

よって、そのスレットを受けるために黒にどのような手があるかを考えることになる。

ここで、Pepo条件により、1...Kc5/xe5/xd4/e4/xd6!ができることに注目したい。

つまり、この図面で黒Kは逃げ道が複数あるが、チェックをかけられるとそこに移動できないという面白い状況になっているのである。

1.LIh1? [2.e4#]

1...Ke4 2.LIh7#, 1...Kc5 2.LIc1#, 1...K×e5 2.LIh5#, 1...K×d4 2.LIh8#, 1...K×d6 2.Bc5# but 1...Ke6!

1.LIf3? [2.e4#]

1...Ke6 2.LIh3#, 1...Kc5 2.LIf8#, 1...K×e5 2.LI×c3#, 1...K×d4 2.LIf6#, 1...K×d6 2.Bc5# but 1...Ke4!

1.LIg2! [2.e4#]

1...Ke4 2.LIg6#, 1...Ke6 2.LIg4#, 1...Kc5 2.LIc2#, 1...K×e5 2.LIg5#, 1...K×d4 2.LIg7#, 1...K×d6 2.Bc5#

2つのtryとsolutionで、Kc5/xe5/xd4に対する2手目が全て異なっていることに注目しよう。

3つのフェーズで3種類の変化があるこのようなテーマを、3x3 Zagoruikoという。

このZagoruikoテーマに関しては、どれだけフェーズや変化を増やせるかが一つの挑戦となっており、3x3 Zagoruikoはある意味ではすでに通られた道なのであるが、この作品においてはSolvingの楽しさも付け加えられるといってよく(しばしばZagoruikoはパターンを増やすために解図が極めて難しくなる)、傑作といえる。

さて、チェックに関連するフェアリー条件は、中立駒との相性が良く、様々な戦略が考えられる。

Crisan, V & Huber, E., dedicated to P. Petkov, 7th Comm StrateGems, 2019

H#3 (2 solutions)

Pepo

1.a1=nQ Kg7 2.nQa3 nPf7 3.Kd6 f8=nB#

1.a1=nR nPc6 2.nRb1 nPc7 3.nRb7 c8=nS#

繊細な作品。

いかにもEric Huberらしい簡素形である。

まず初形では黒Kにチェックはかかっておらず、黒Kは動けないことに着目したい。

ここにもう一つの駒で黒Kをアタックすればメイトになるのであるが、黒Kをアタックしうる駒は中立駒か白Kしかないので、意外と難しい(白Kg6-f7は黒にnPf6-f5!と逃れられる)。

最初の解では1...Kg7がPepoらしい面白い手で、最終手3...f8=nBに対してnBを動かして逃れる手を防いでいる。

2番目の解ではトリプルチェックでメイトになるのであるが、1.a1=nQ?としてしまうと最終手に対して4.nQxc8!で逃れる。

そのほか、様々なアイディアが考えられる。

いくつか挙げると、例えば以下のようなもの。

Pelle moveの拡張。

黒番において、ナイトはc8-a7を往復する運動しかできず、黒Kは動けない。

ピンを維持しながら駒が動くので、Sc8-a7はPelle moveといえる。

Correction moveの意味付けの拡張。

a1,h2:Bishop-Lion

この例では、1.S~#であるが、Sc3,d4,f4,g3への移動がセルフチェックなのでillegalである(これは通常のLionを用いたAntipinとしても理解できるもの)。

加えて、1.Sc1?がRのラインを遮断するのでメイトにならない。

一方で、Rb1をRook-Lionに変えると1.Sc1#のみメイト。

ディフェンスのモチーフの拡張。

#2

b2:Lion

この形は1.Qg8!から白Kのロイヤルバッテリー(2.Kb5/b6/b7)によりメイトになる。

これに対して、1...Rxc6!というディフェンスがあり、これは白Kをアタックすることで白Kを動けなくするというものである。(その場合は2.LIh8でダブルチェックのメイト。なお1.Qg8 Rxc6 2.Kb6??はセルフチェックの禁手ではなく、動けないKを動かす禁手である)

このように、様々なモチーフを考えることができ、これらの組み合わせにより、Pepoでしか達成できないテーマを達成できるようになる。

特にillegal moveが増えるというのが大きく、これによってフェアリー条件なしでは達成不可とされている、たとえばDjurasevic Theme (#2における初手、スレット、2手目のサイクル)のようなテーマを実現できるようになる可能性がある。

今後の研究が大いに期待されるフェアリー条件である。

■ 掲載記事の募集

詰将棋やチェス・プロブレムに関する記事を執筆してくださる方を募集しています。

内容は論考、作品紹介、入門、詰棋書紹介、宣伝など何でも構いません。

単発・連載どちらでも受け付けます。

字数制限は特にありません。

原稿を編集長の駒井めい(meikomaivtsume[at]gmail.com)まで送付してください。