詰将棋とチェス・プロブレム愛好家の駒井めいが編集長を務めるWebマガジン「めいまが」です。

前嶋啓彰氏によるチェス・プロブレムの論考「Diversions(11)」を掲載しています。

※ Diversions(1)~(10):2024年9月号~2025年6月号

■ 編集長のおすすめ作品

担当:駒井めい

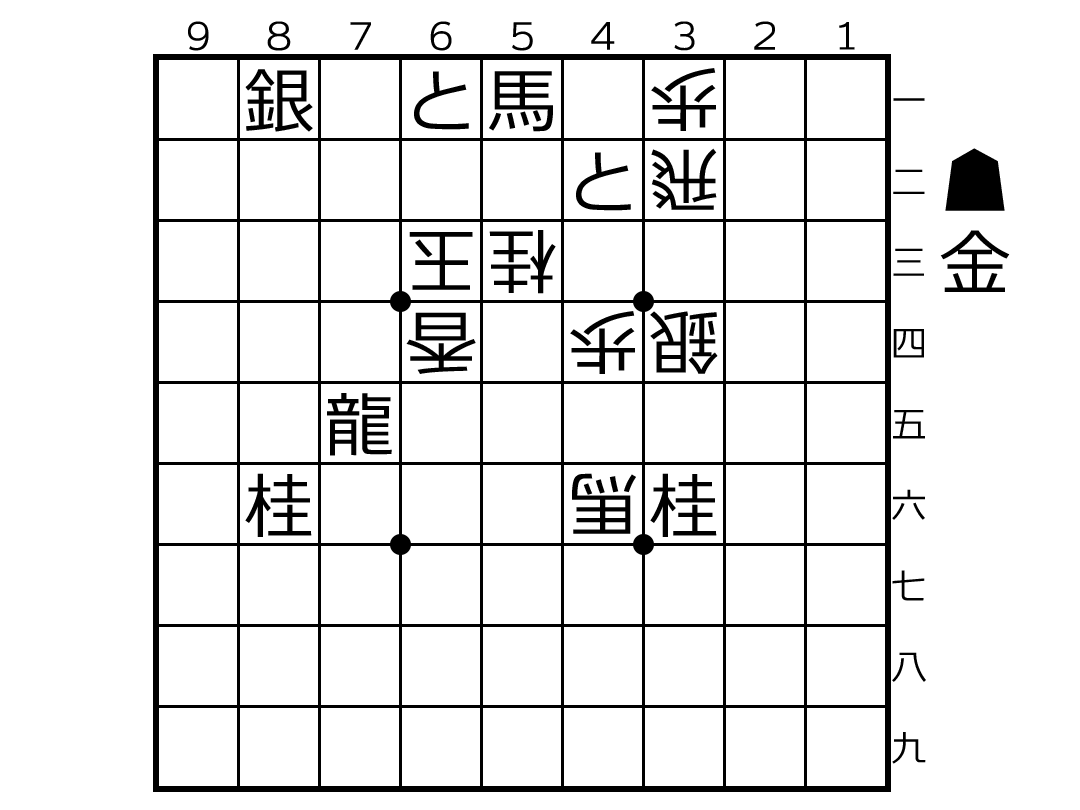

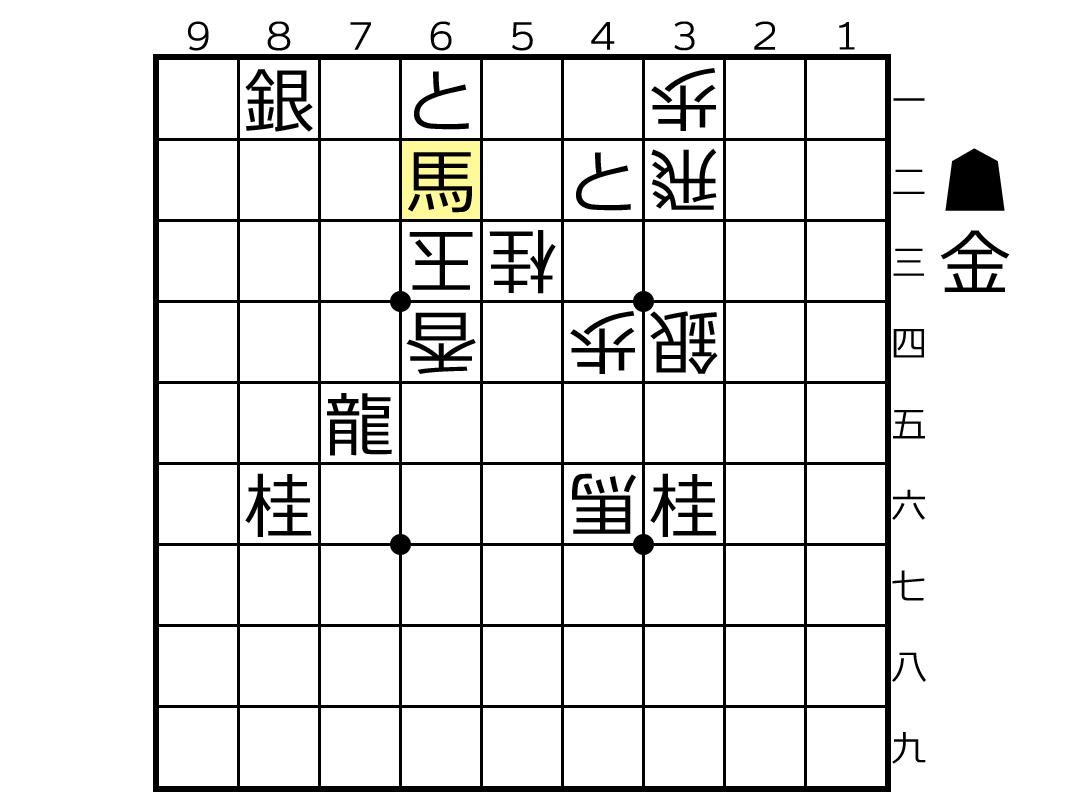

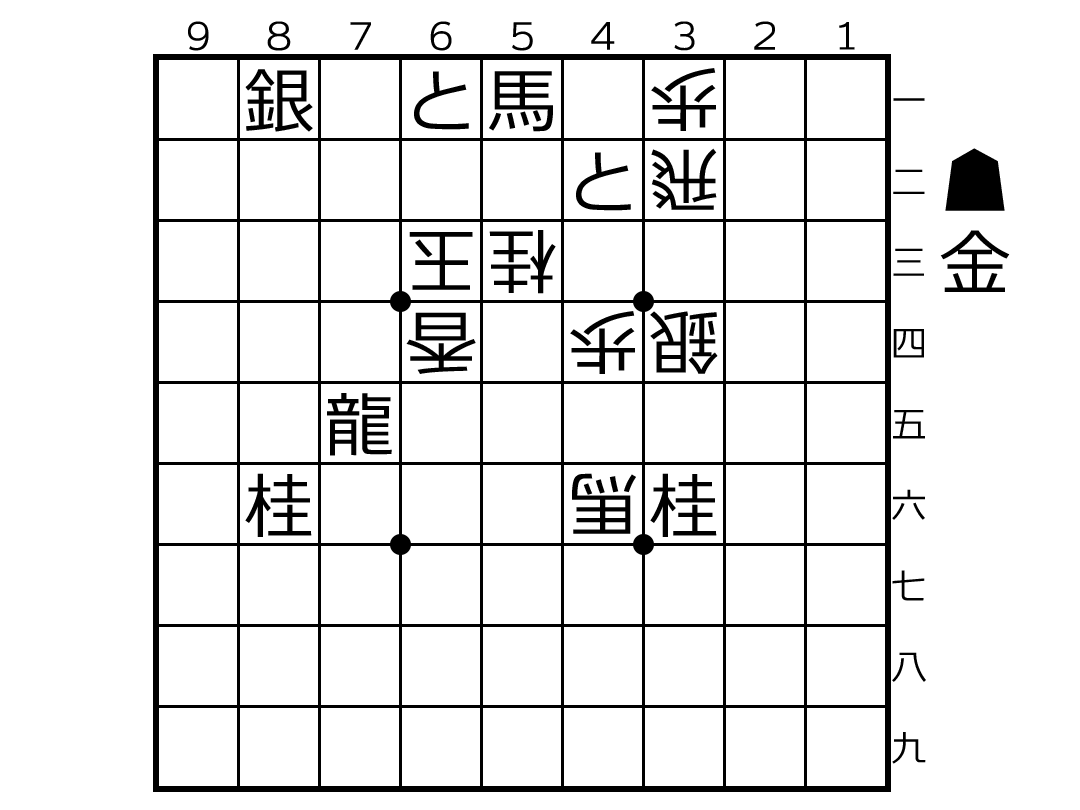

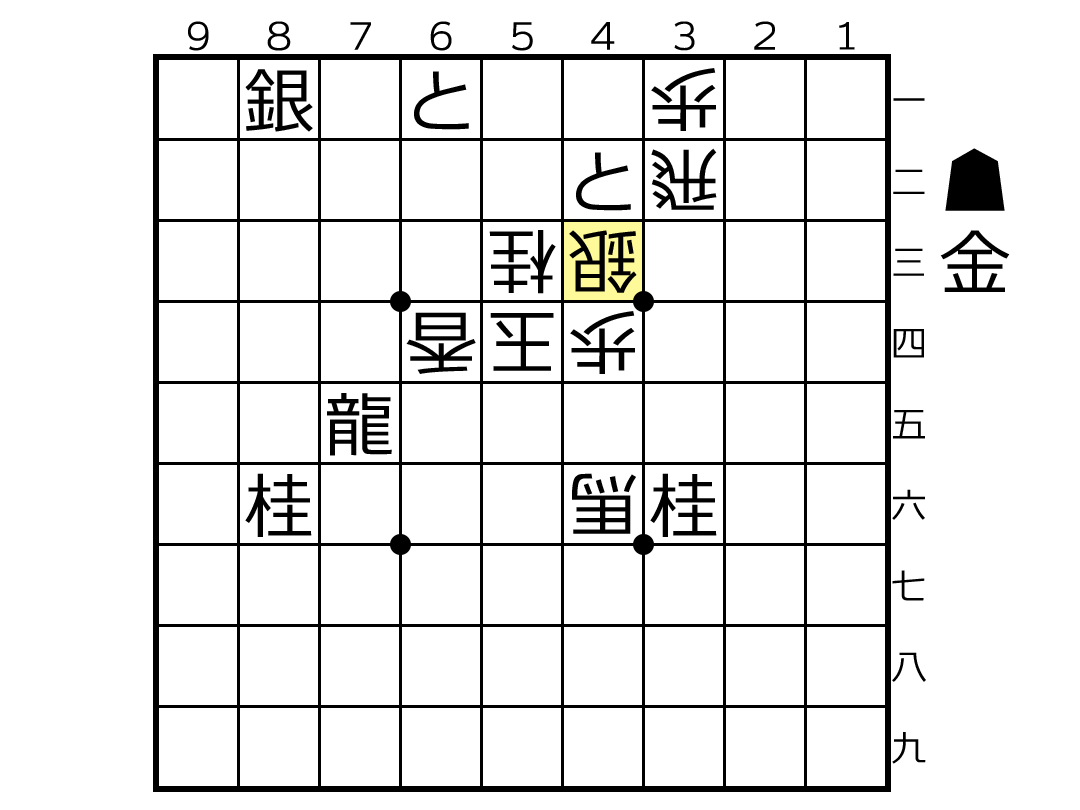

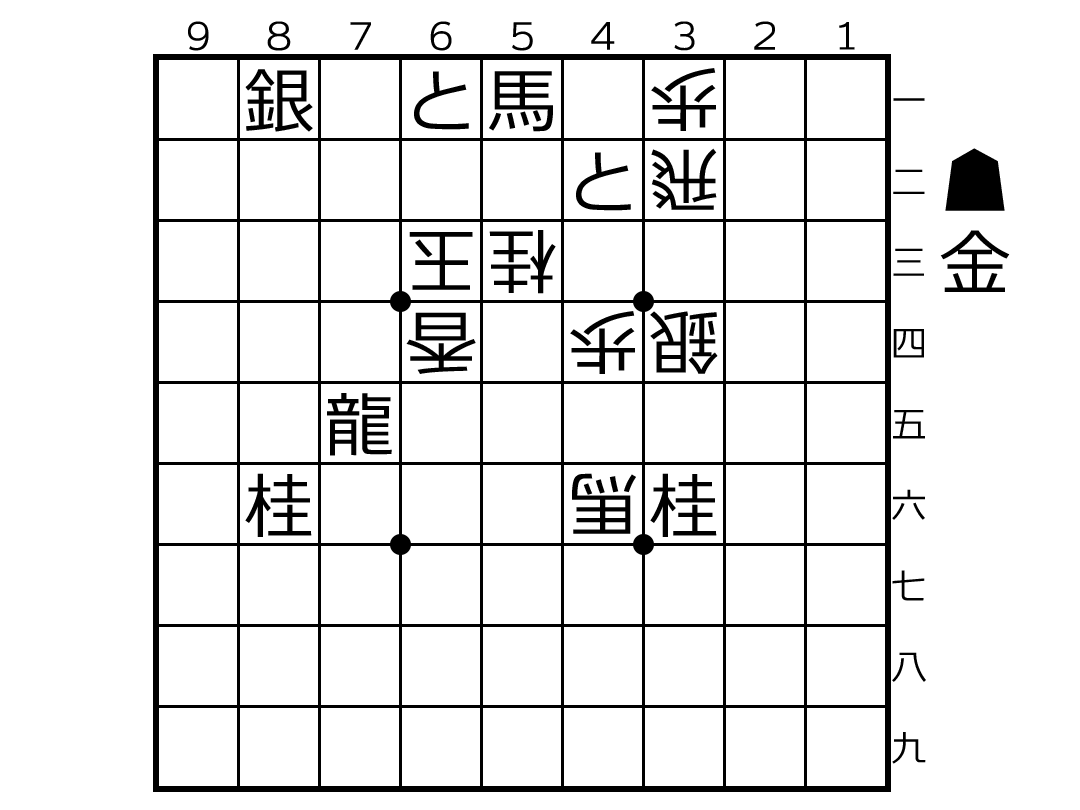

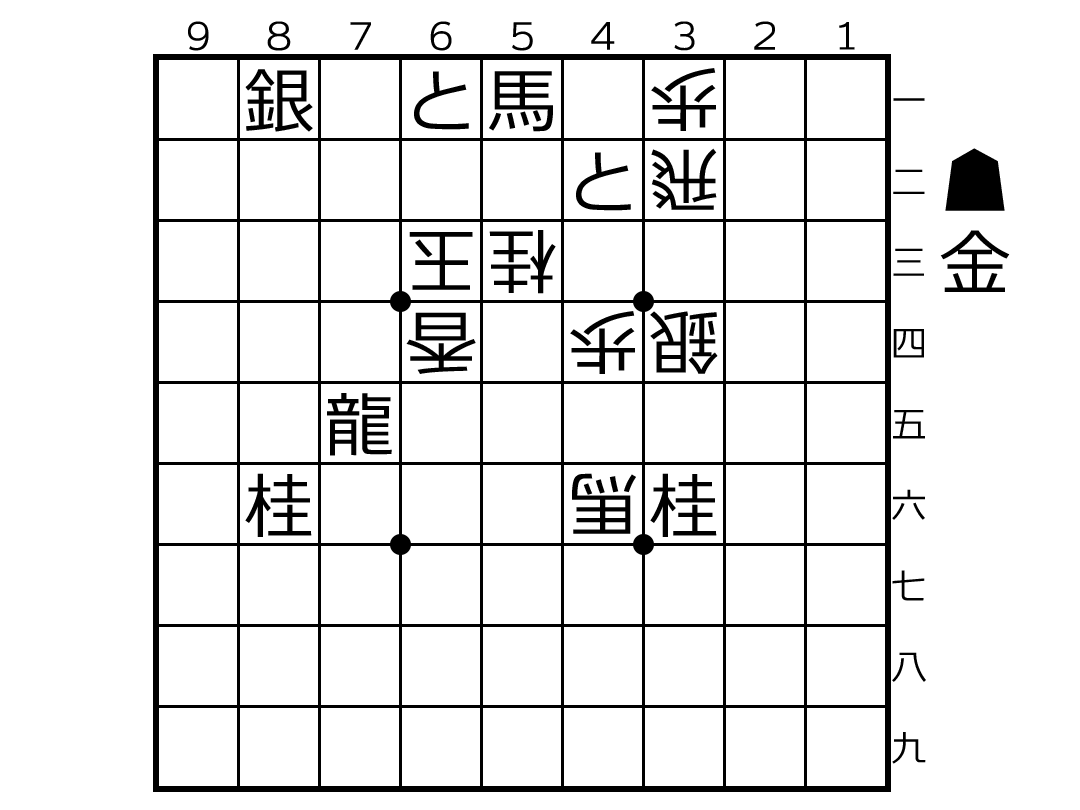

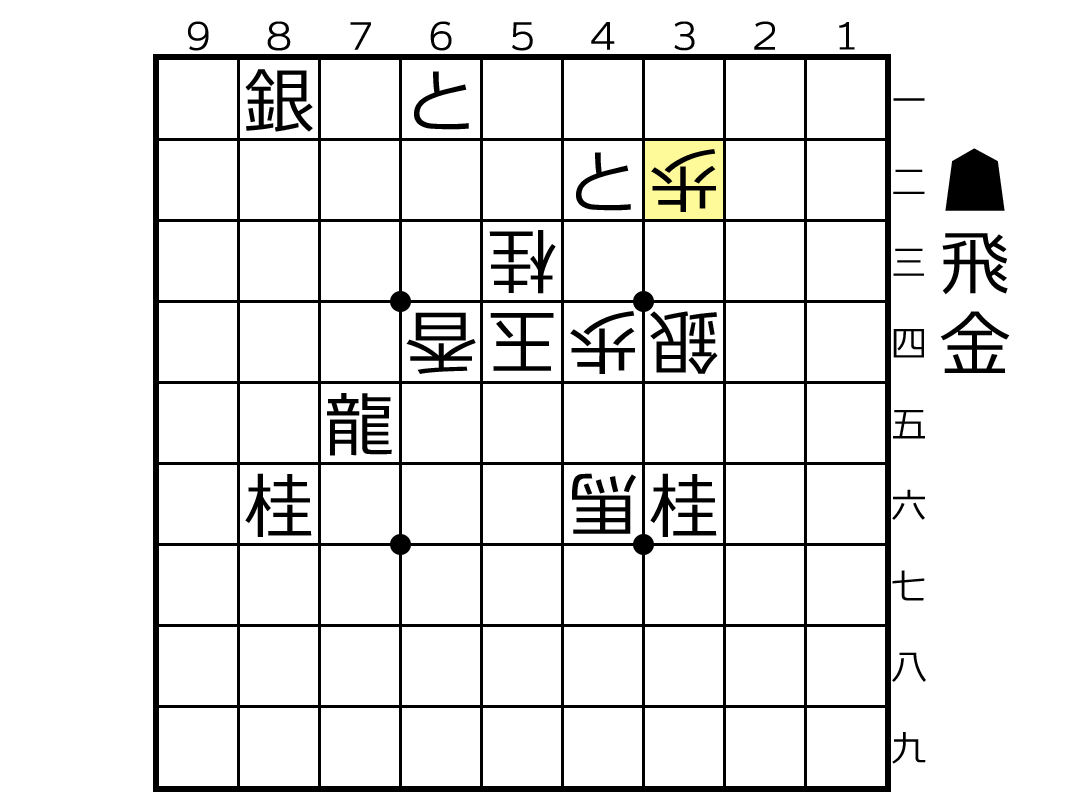

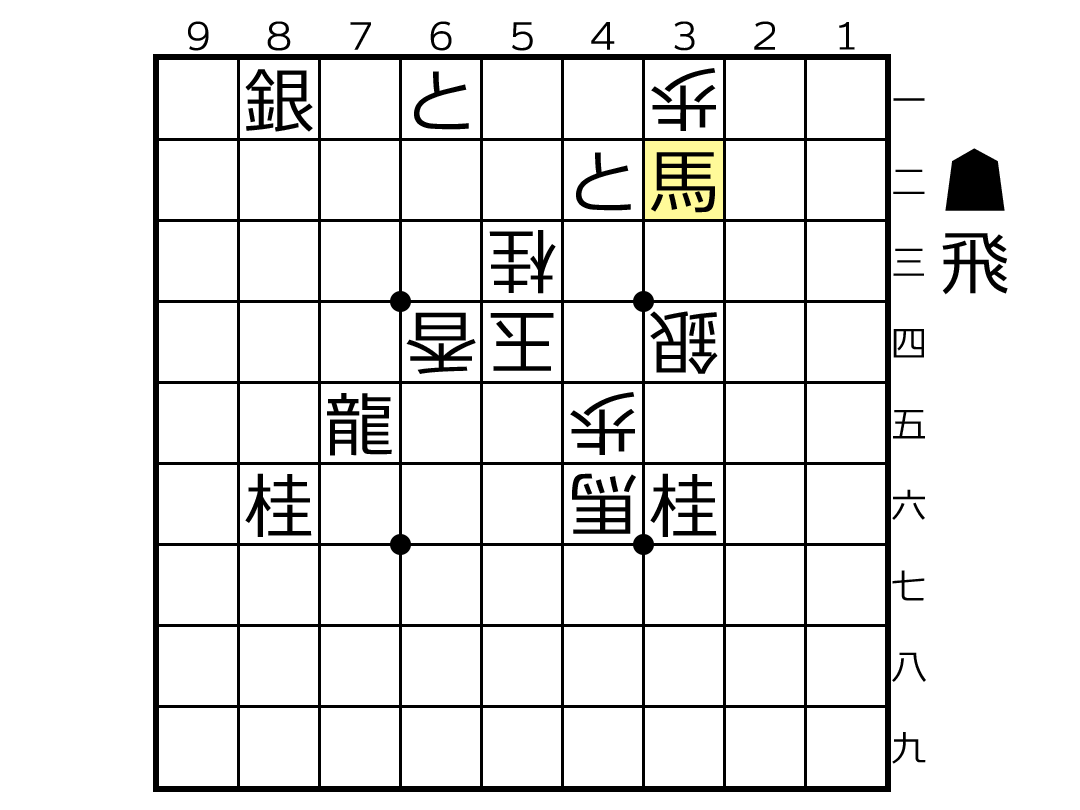

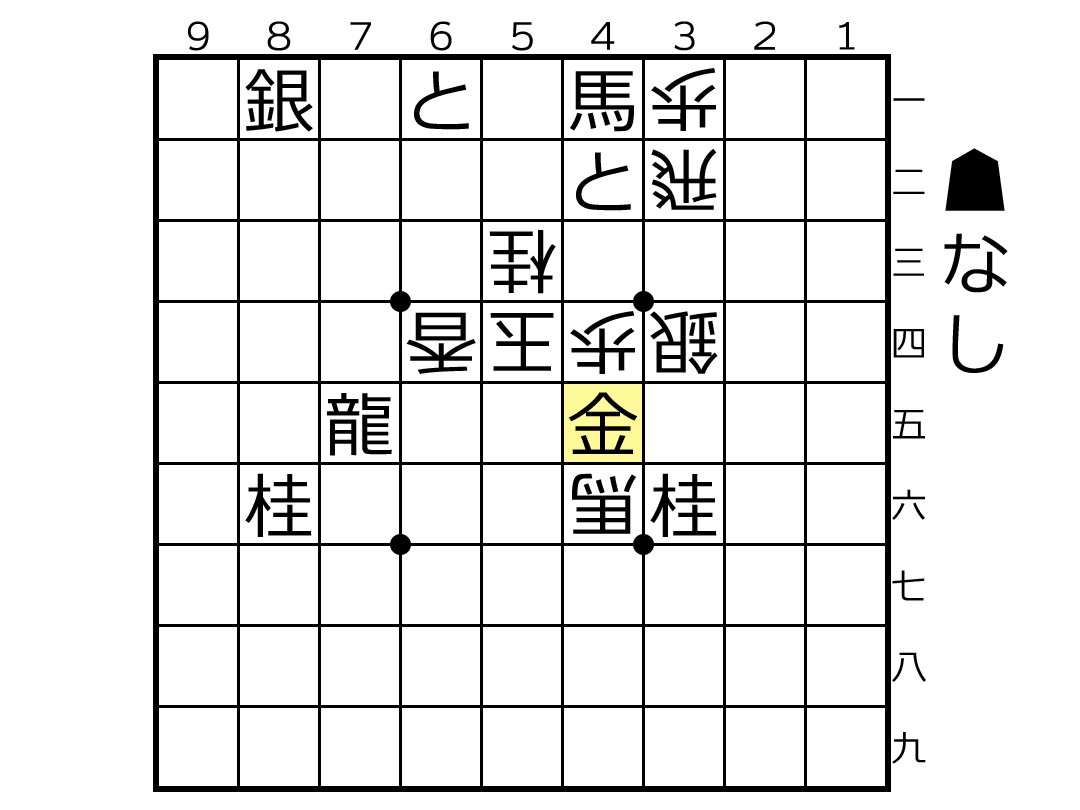

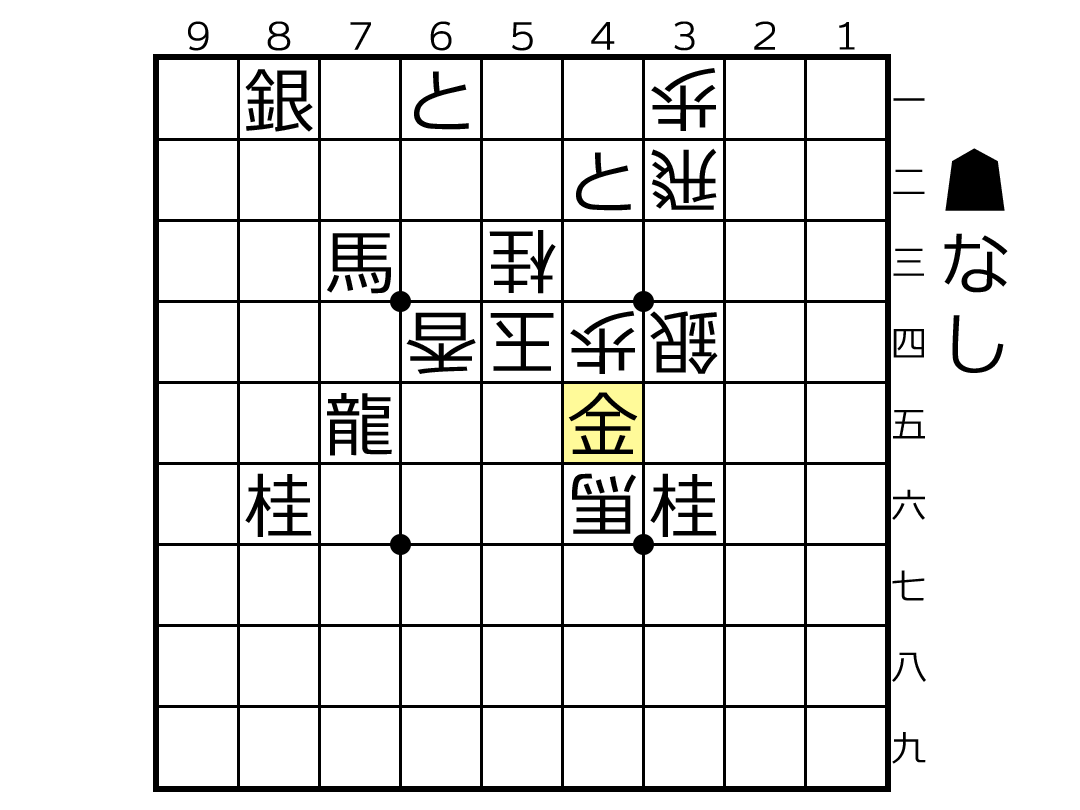

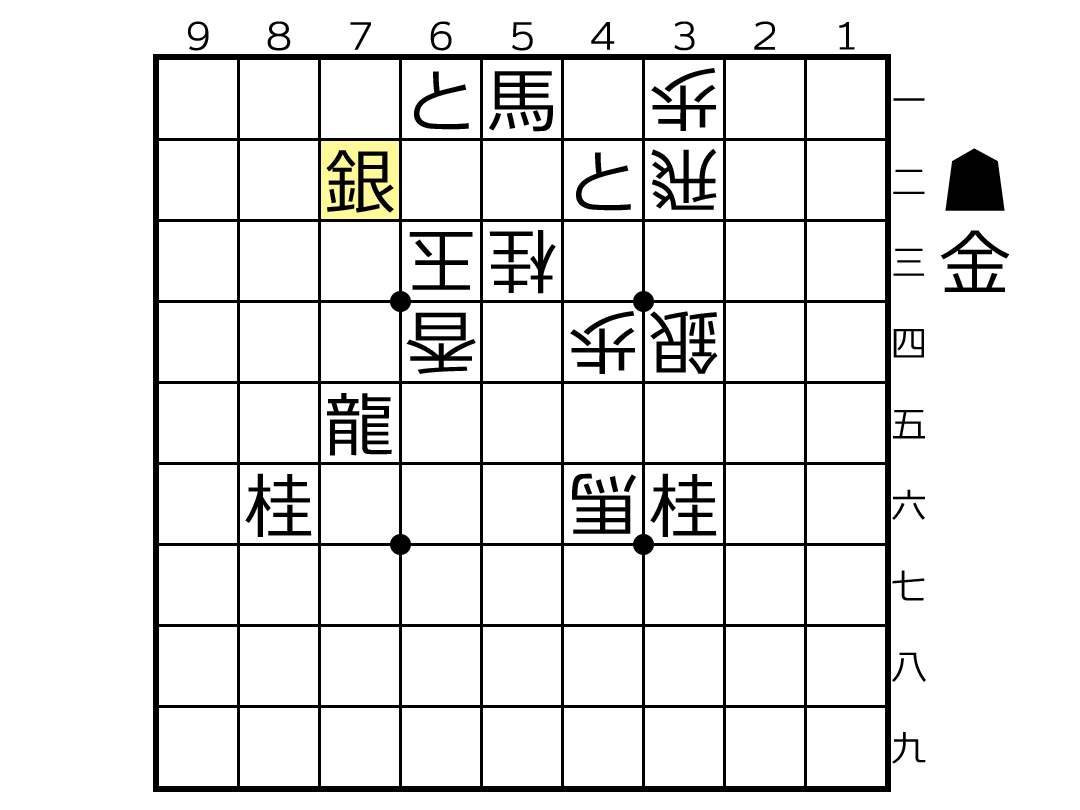

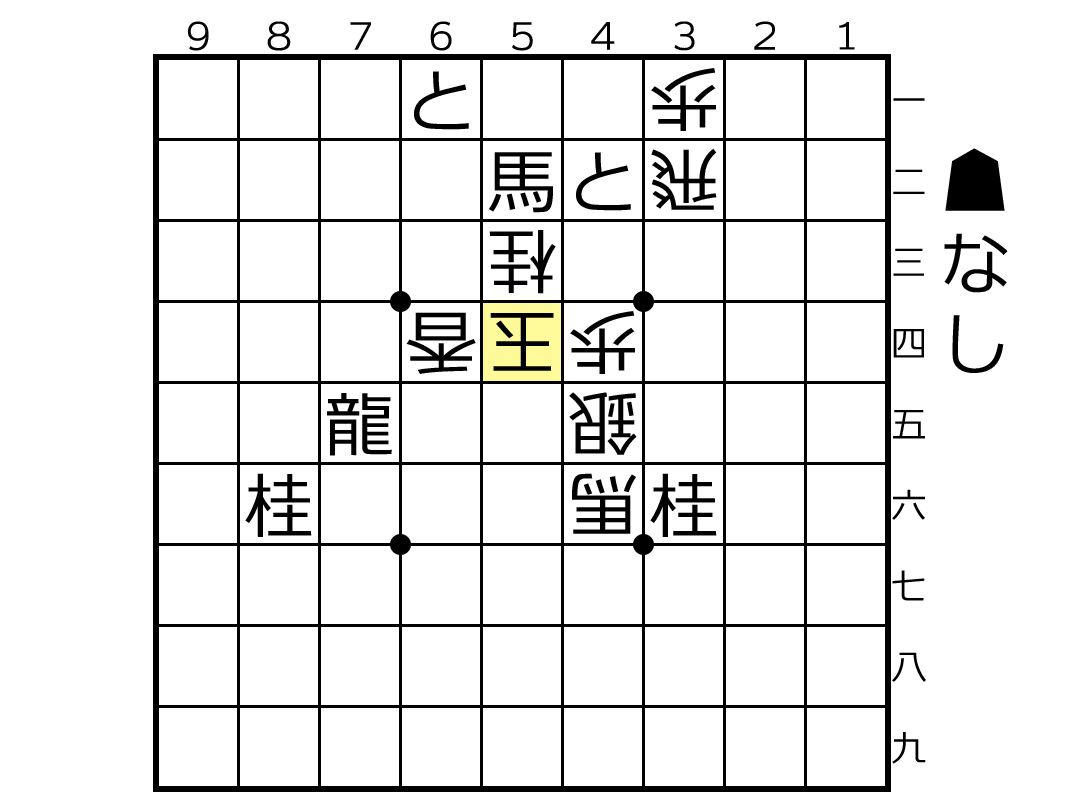

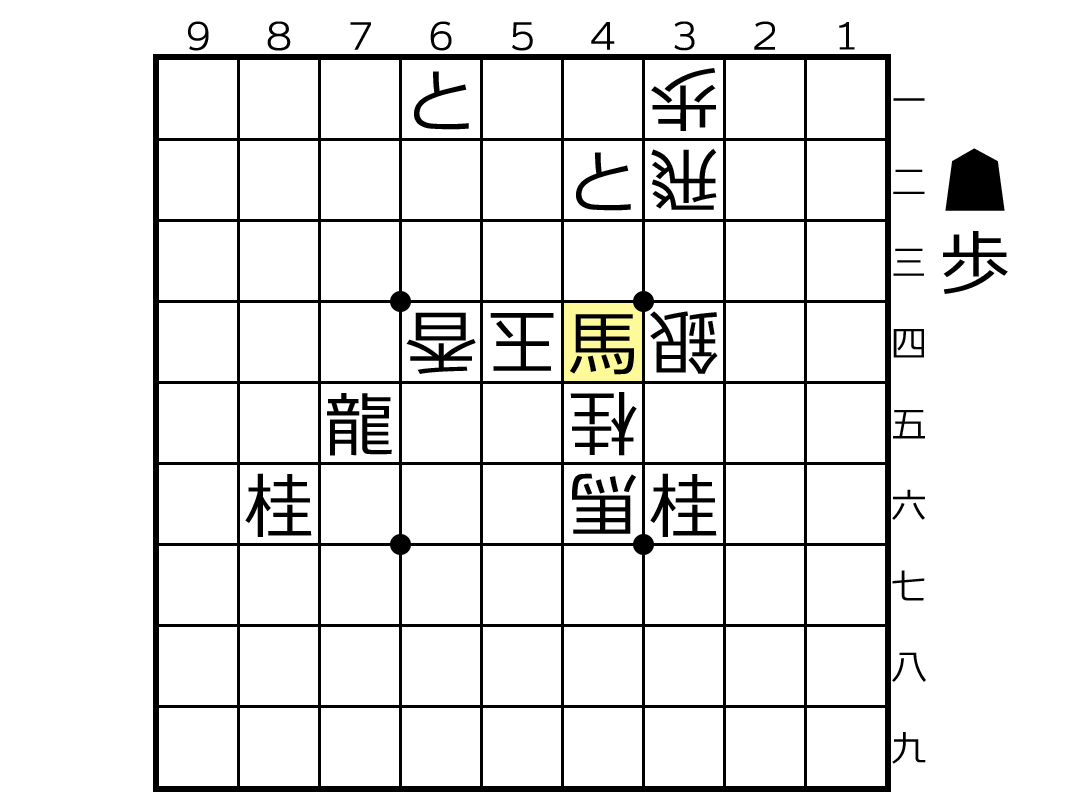

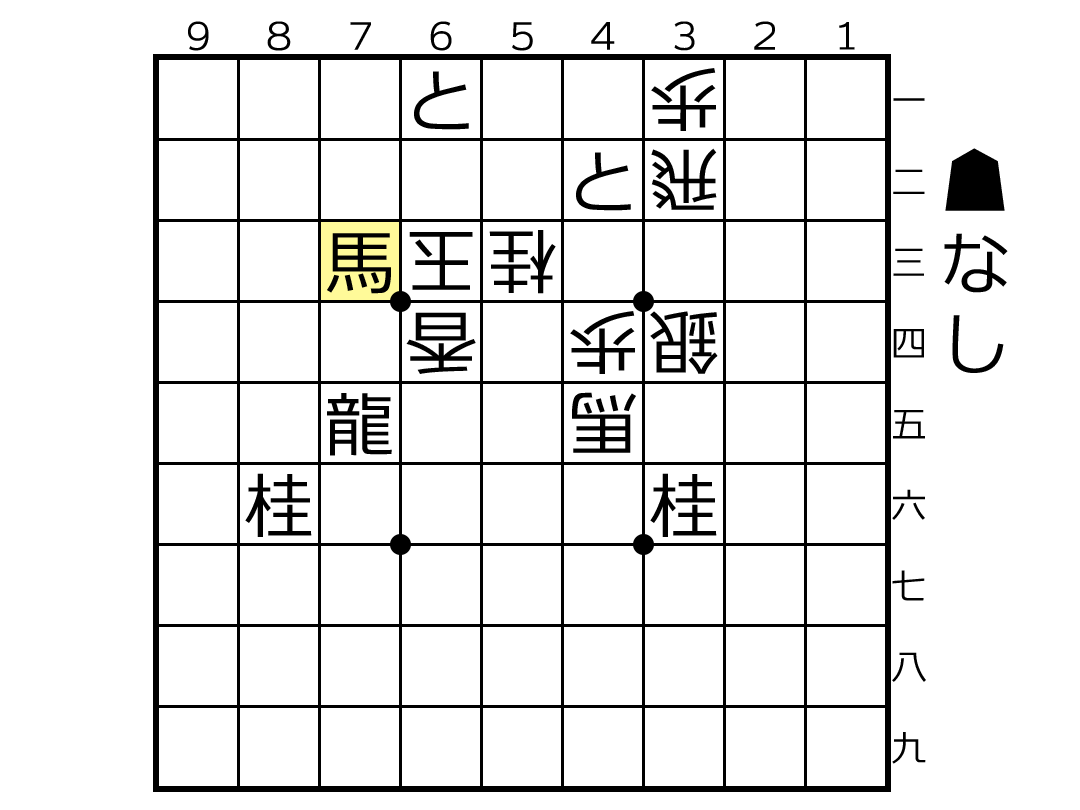

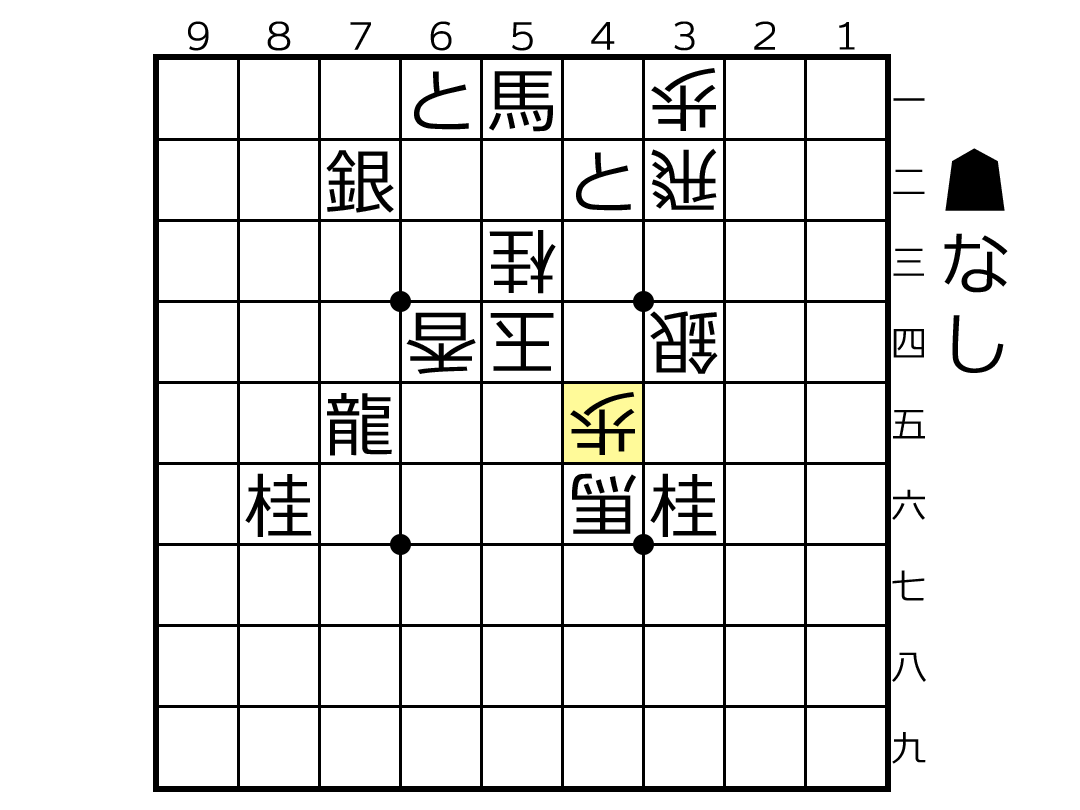

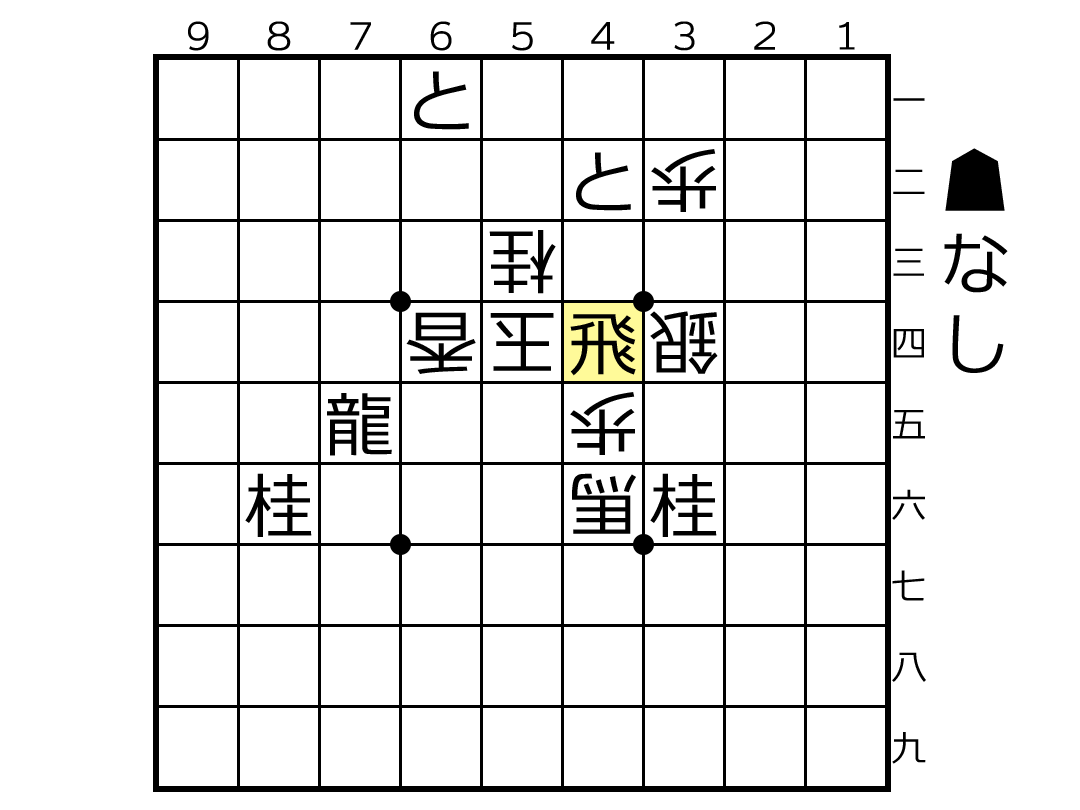

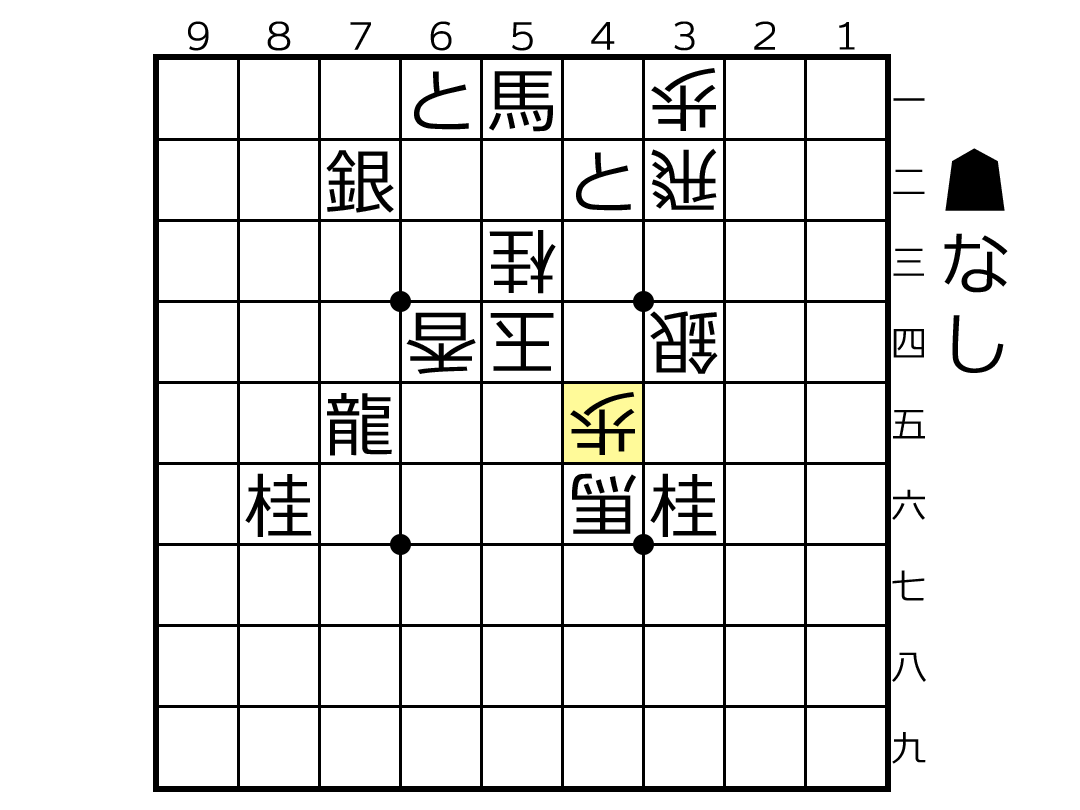

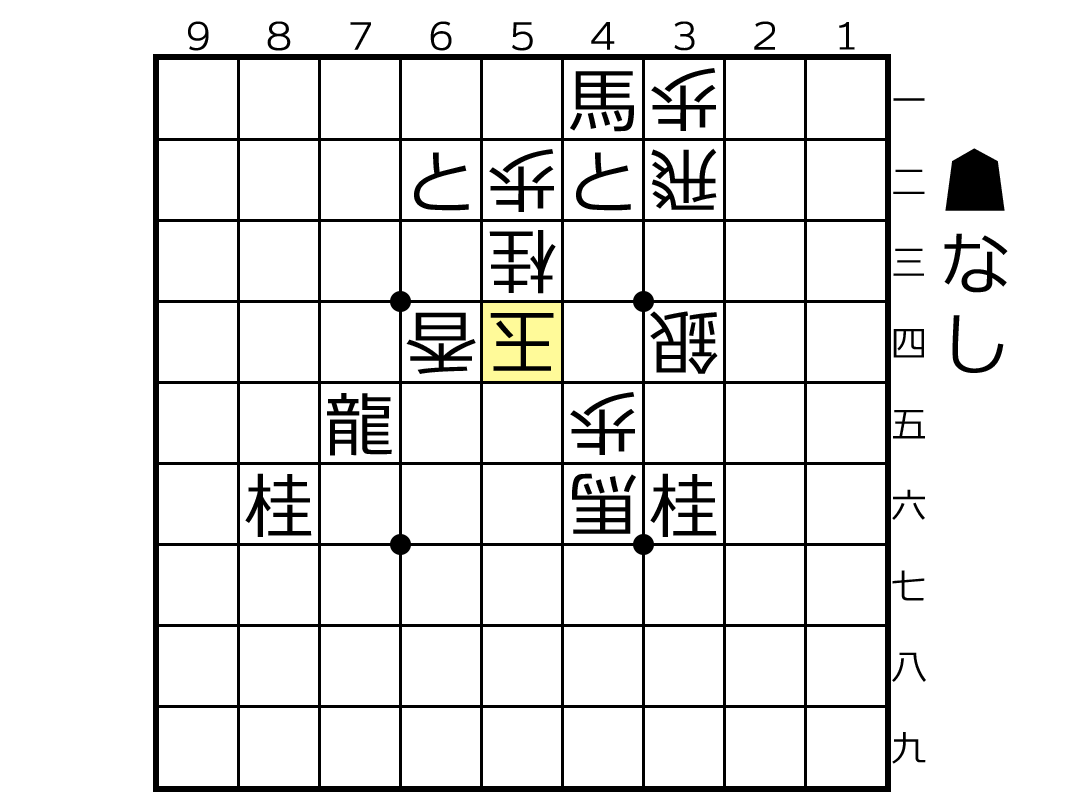

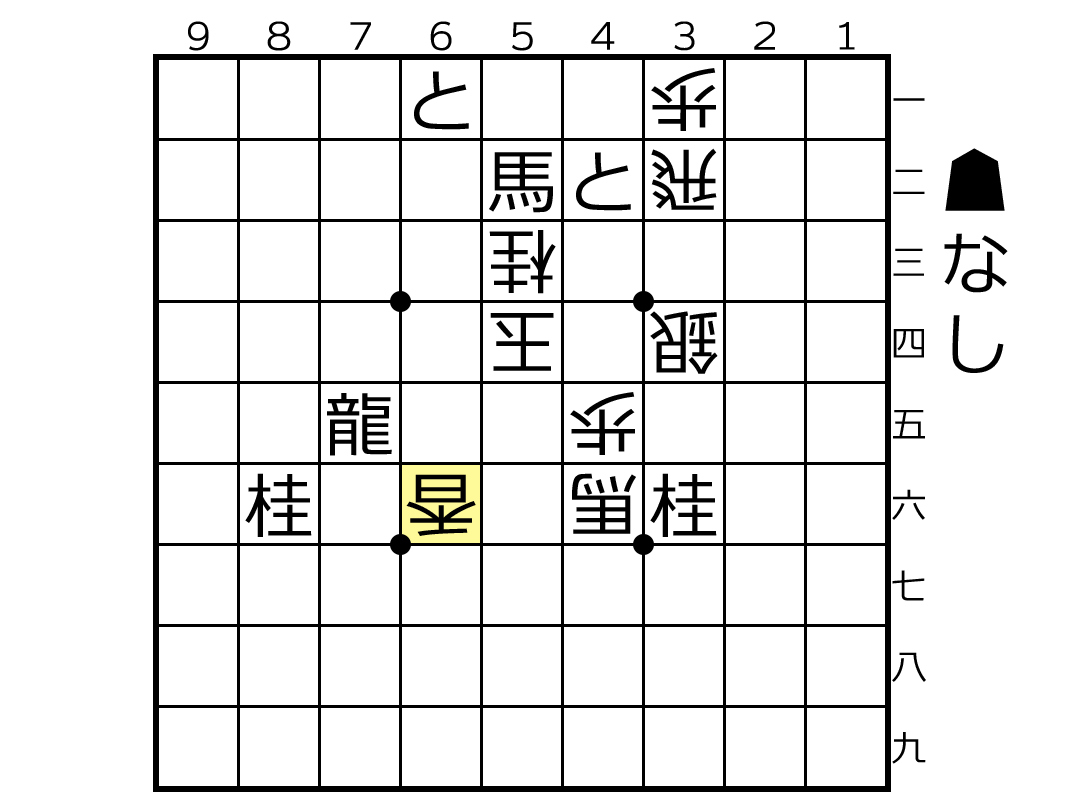

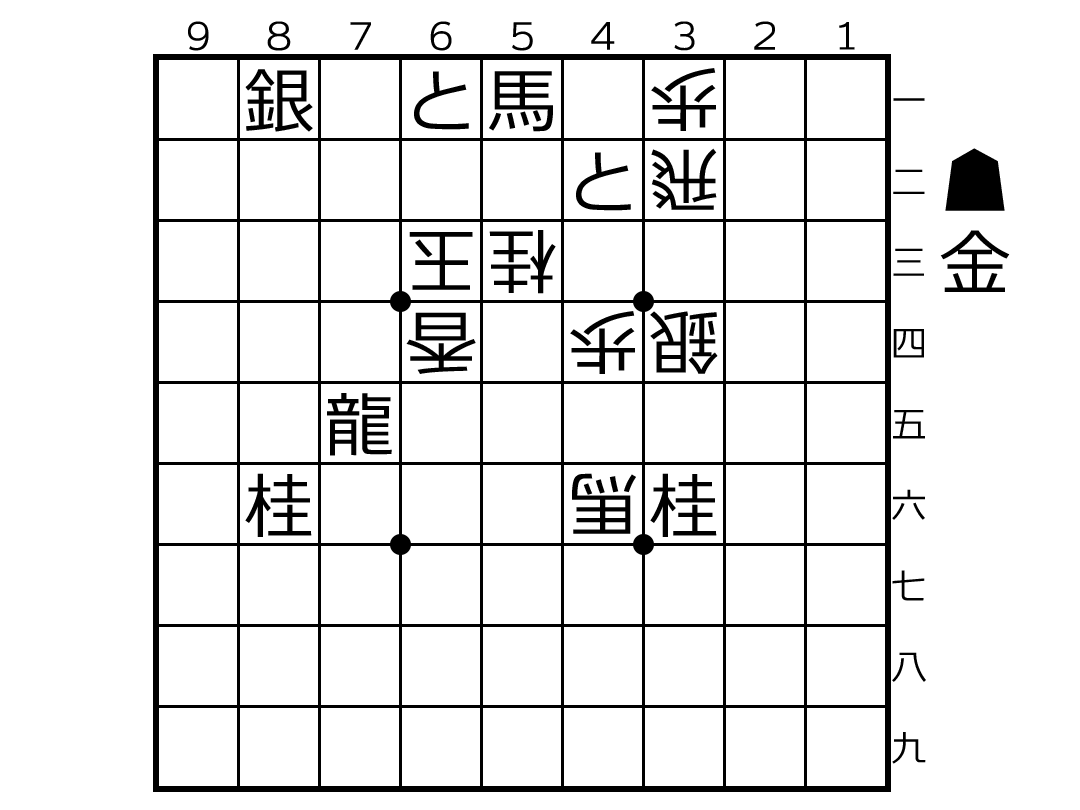

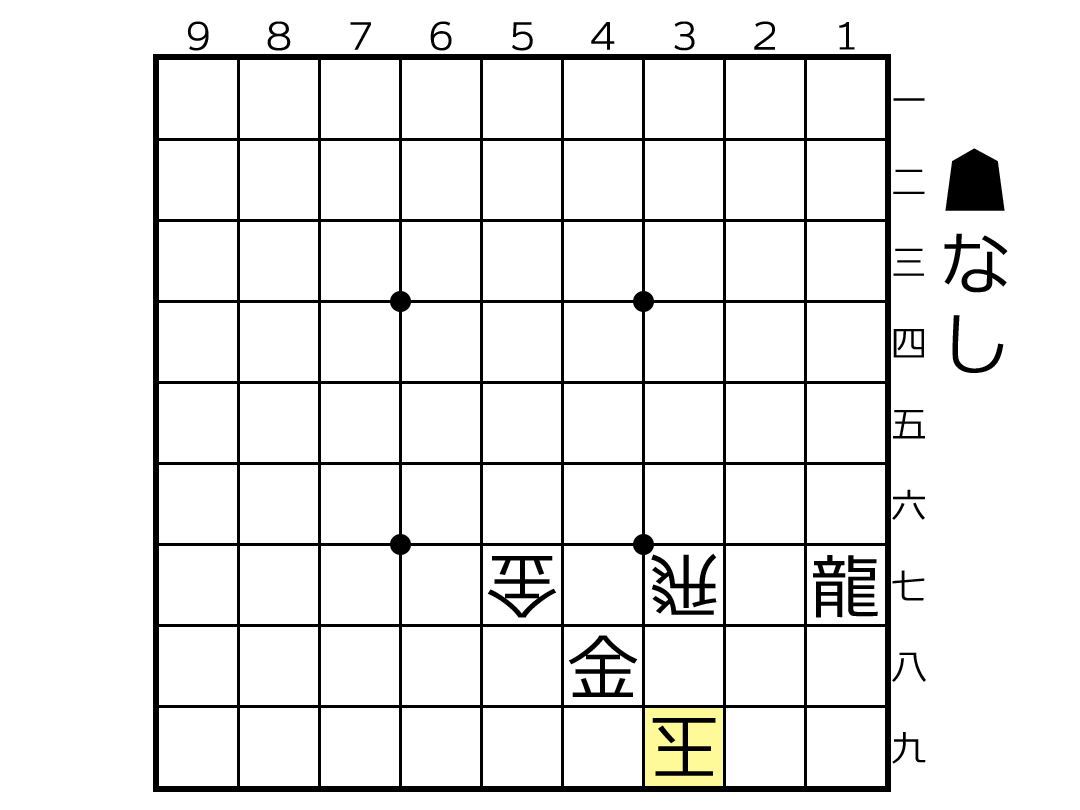

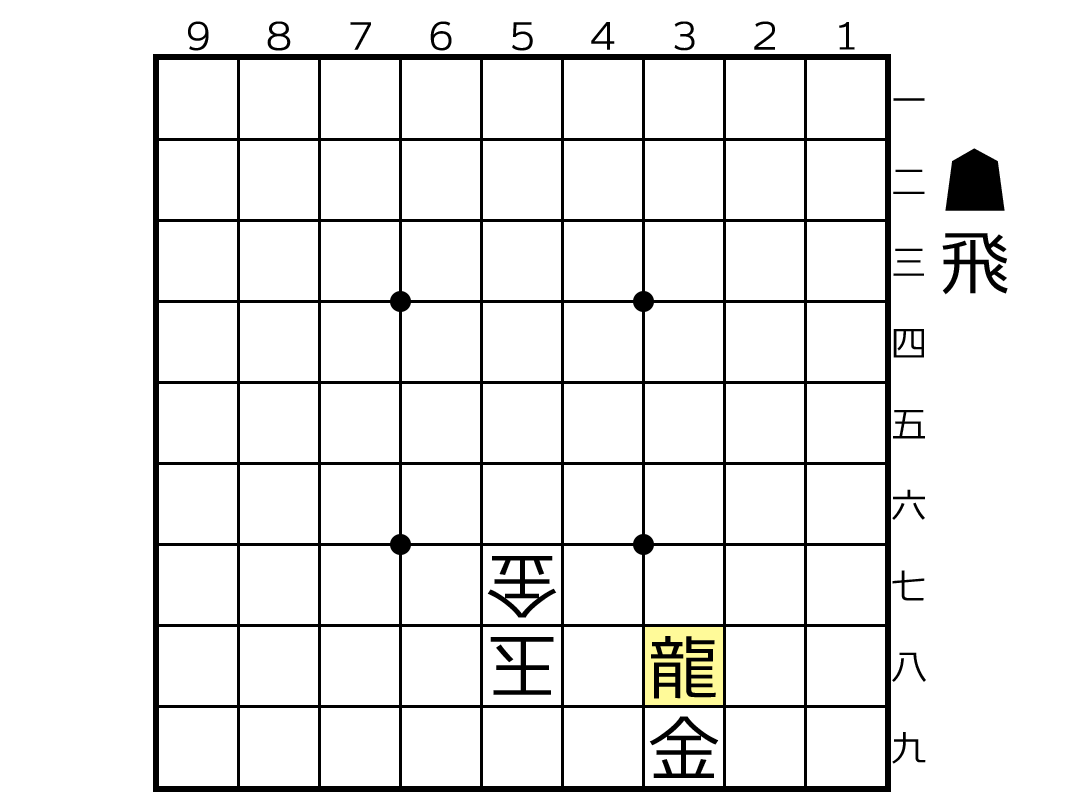

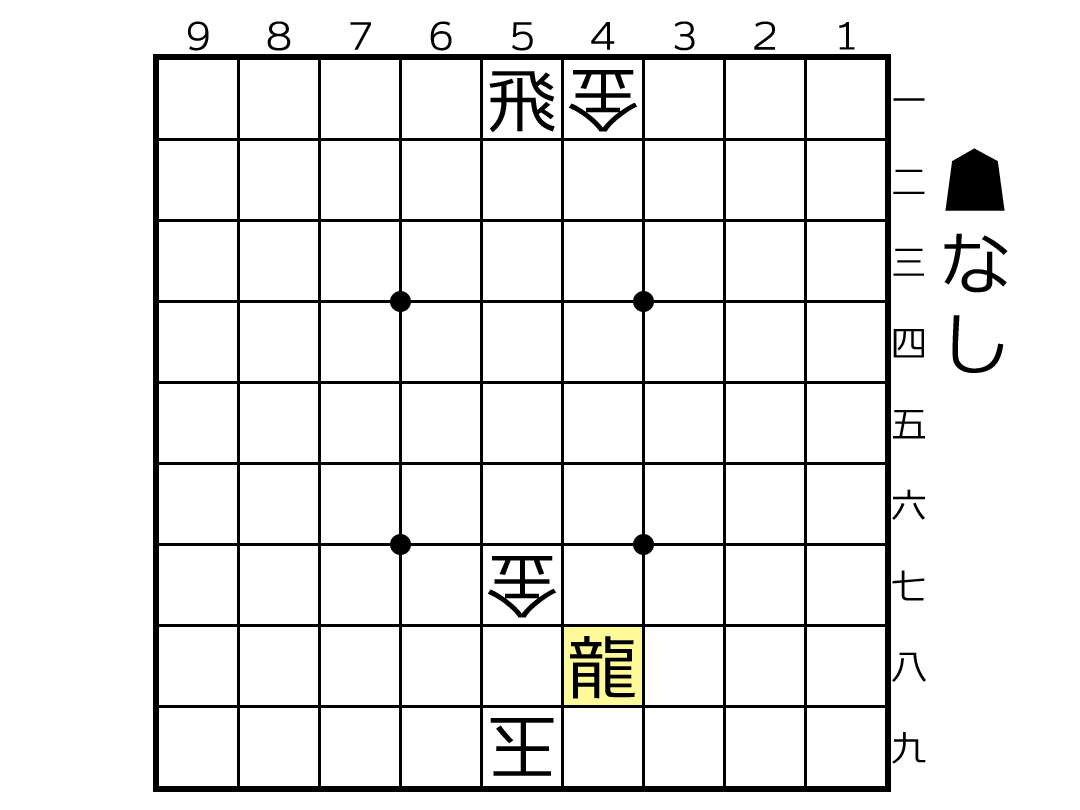

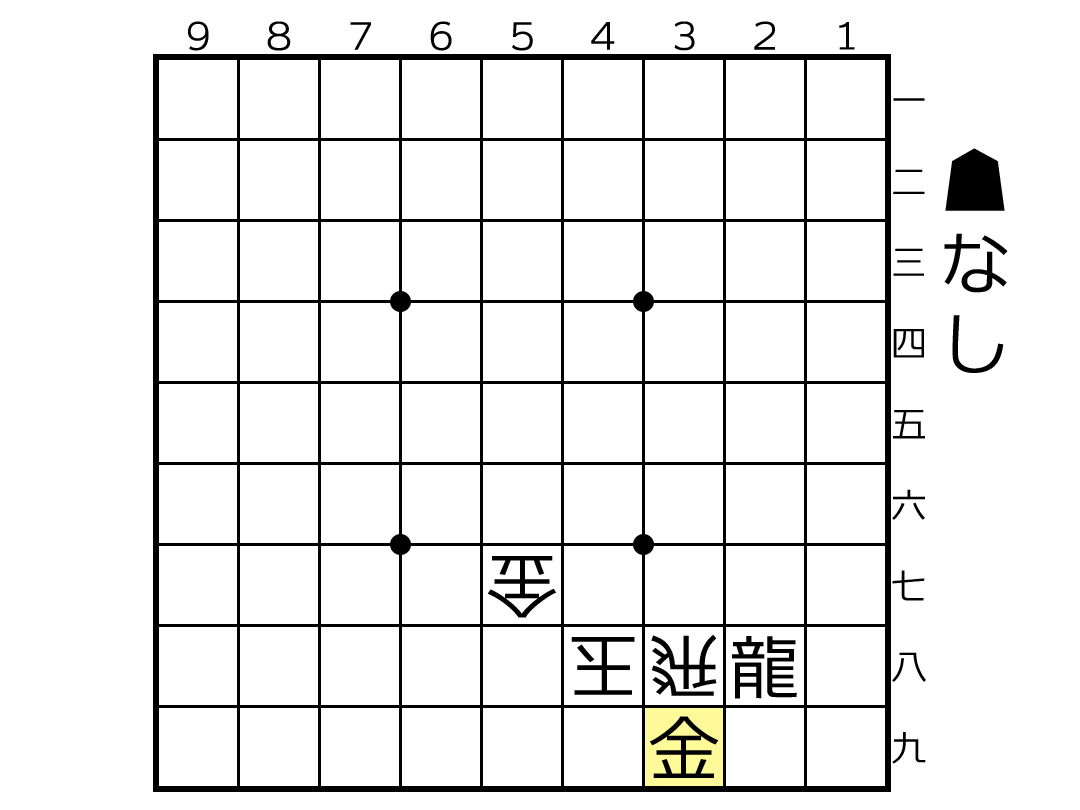

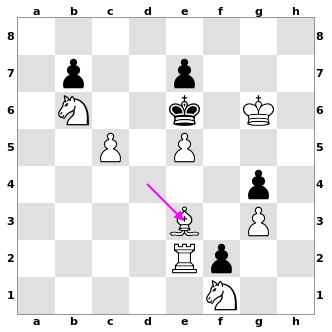

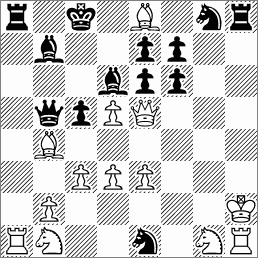

① 原亜津夫 作

(A)72銀不成、54玉、45金、(イ)同歩、

63銀不成、同玉、41馬、(ロ)52桂、

同馬、54玉、66桂、同香、

63馬、同玉、74龍

まで 15手

(イ) 同桂は63銀不成、同玉、62馬、54玉、44馬、63玉、74龍 まで 11手

(イ) 同銀は63銀不成、同玉、52馬、54玉、43馬、63玉、74龍 まで 11手

(イ) 同馬は63銀不成、同玉、73馬、54玉、64馬 まで 9手

(ロ) 54玉は32馬、同歩、44飛、63玉、74龍 まで 13手

(ロ) 52歩は62と、54玉、32馬、同歩、44飛 まで 13手

(A) 41馬は54玉、45金、同桂/同銀/同馬で逃れ(4手目同歩なら詰む)

(A) 62馬は54玉、45金、同歩/同銀/同馬で逃れ(4手目同桂なら詰む)

(A) 52馬は54玉、45金、同歩/同桂/同馬で逃れ(4手目同銀なら詰む)

(A) 73馬は54玉、45金、同歩/同桂/同銀で逃れ(4手目同馬なら詰む)

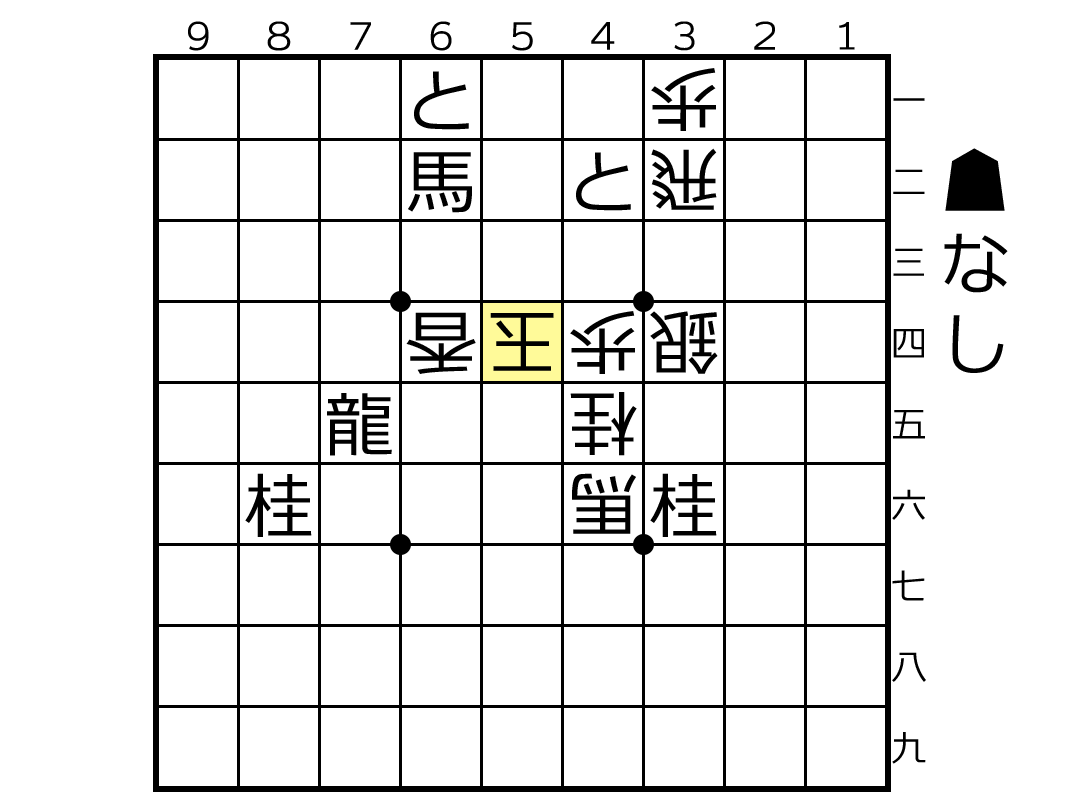

出題図を再掲します。

受方玉は63の地点にいて、54の地点にのみ逃げられる状況です。

もし初形の受方64香がいなければ、

攻方が74龍と指して詰みます。

64の地点に受方香がいなければ、攻方74龍の利きが54の地点まで届きます。

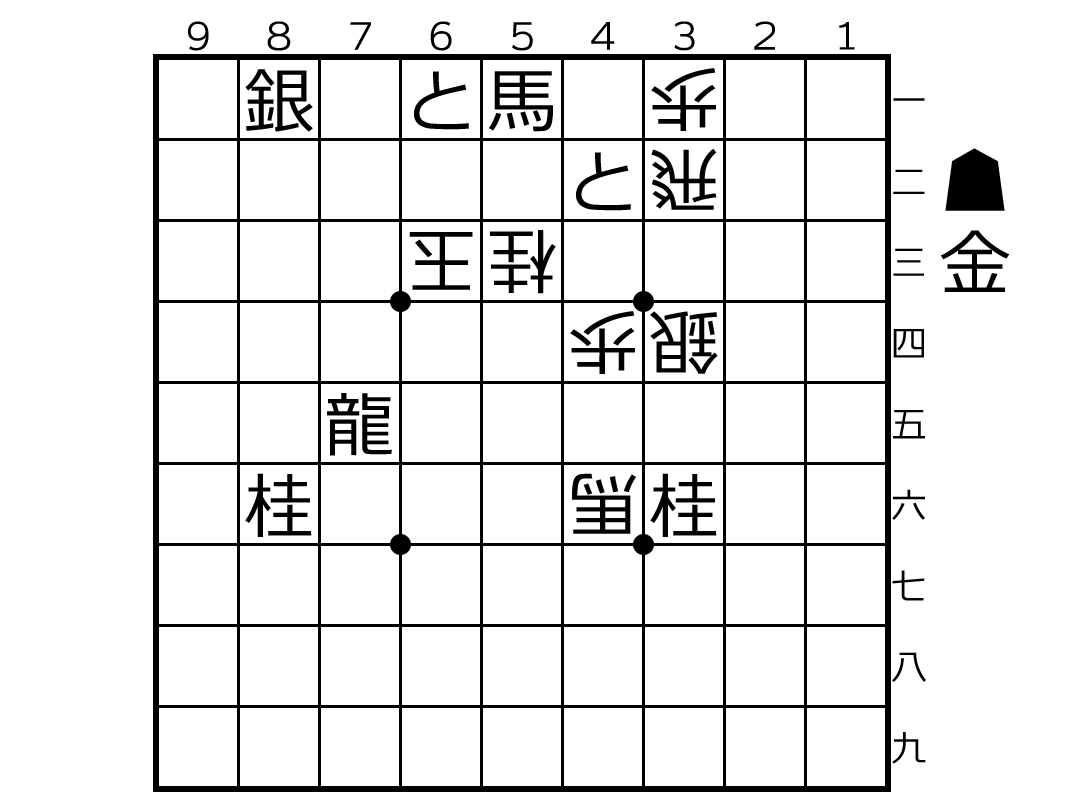

初形に戻ります。

初形の受方64香を動かす方法はあるでしょうか。

例えば、初手62馬に

2手目54玉と進めます。

3手目65金と打てば、受方香を動かせそうです。

しかし、4手目45玉と逃げられて詰みません。

攻方75龍の利きが攻方65金で遮られて、受方玉に45の地点への逃走を許しています。

初形に戻ります。

受方64香を金捨てで動かすのは、うまくいかなそうです。

受方63玉が54の地点に逃げられないようにするのに、単純に攻方駒を54の地点に利かすのはどうでしょうか。

例えば、初手52馬に

2手目54玉と進めてみます。

3手目43馬に

4手目63玉と戻ってくれれば、5手目74龍などで詰みます。

しかし、3手目43馬に対しては、4手目同銀と取られてしまいます。

初手52馬に2手目54玉と進めた局面に戻ります。

受方34銀が43の地点に利いているのを、解消できればよいです。

3手目45金と捨てるのはどうでしょうか。

4手目45同銀と取ってくれれば、43馬 63玉 74龍までで詰みます。

しかし、45の地点には受方駒が4枚(受方34銀・44歩・46馬・53桂)も利いています。

4手目は45同銀以外、つまり45同歩/45同馬/45同桂と応じられて詰みません。

初形に戻ります。

54の地点に攻方馬を利かす、他の方法を考えてみます。

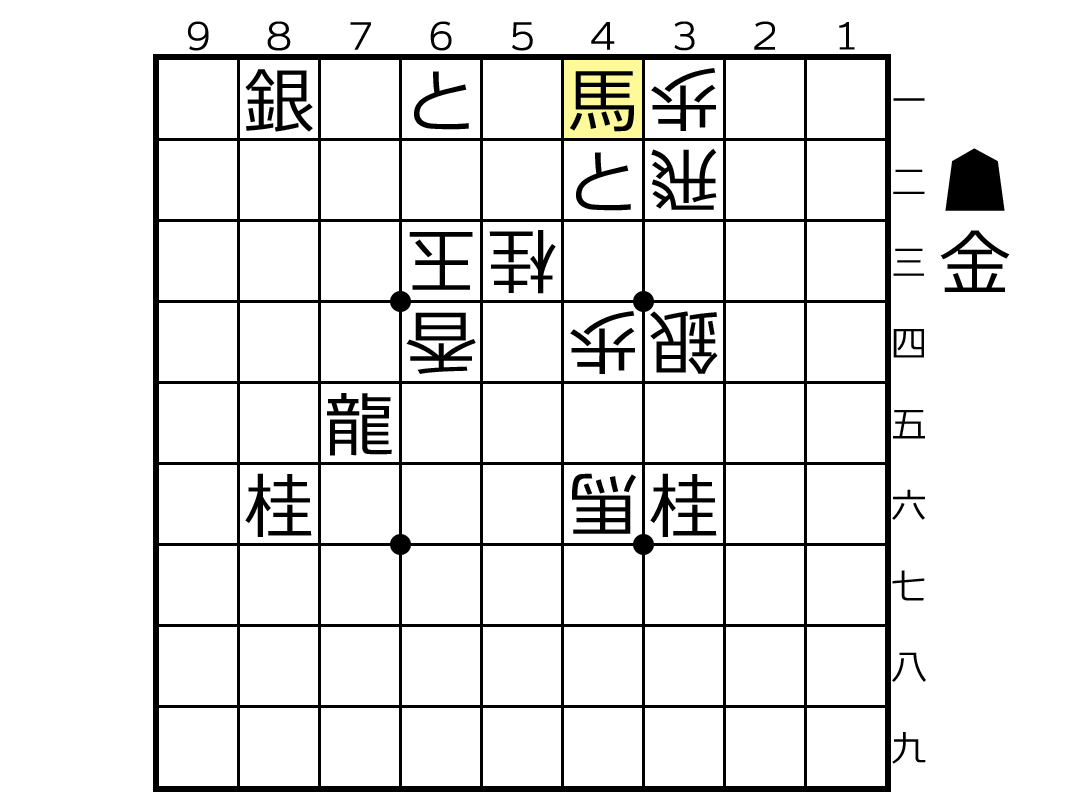

初手62馬と指すのはどうでしょうか。

2手目54玉の一手です。

受方53桂がいなければ、44馬 63玉 74龍までで詰みます。

そこで、3手目45金と捨ててみます。

4手目45同桂と取ってくれれば、5手目に44馬が指せます。

しかし、初手52馬の手順でも見た通り、45の地点には4枚の受方駒が利いています。

4手目は45同桂以外、つまり45同銀/45同歩/45同馬と応じられて詰みません。

初形に戻ります。

54の地点に攻方馬を利かすために、初手52馬や62馬はうまくいきませんでした。

初手41馬ならどうでしょうか。

2手目は52の地点に合駒をする手もありますが、とりあえず2手目54玉と進めてみます。

3手目32馬に

4手目63玉と戻ってくれれば、5手目74龍までで詰みます。

しかし、3手目32馬に対して、単純に4手目同歩と取られます。

初手41馬に2手目54玉と指した局面に戻ります。

攻方が32馬と指したときに、飛を入手できるのを活かします。

3手目45金と打ってみます。

4手目45同歩と取ってくれれば、

5手目32馬と飛を取って、

6手目32同歩と進みます。

初形の受方44歩が、45の地点に動いています。

7手目44飛と空いた地点に飛を打てます。

8手目63玉の一手に、9手目74龍までで詰みます。

初形に戻ります。

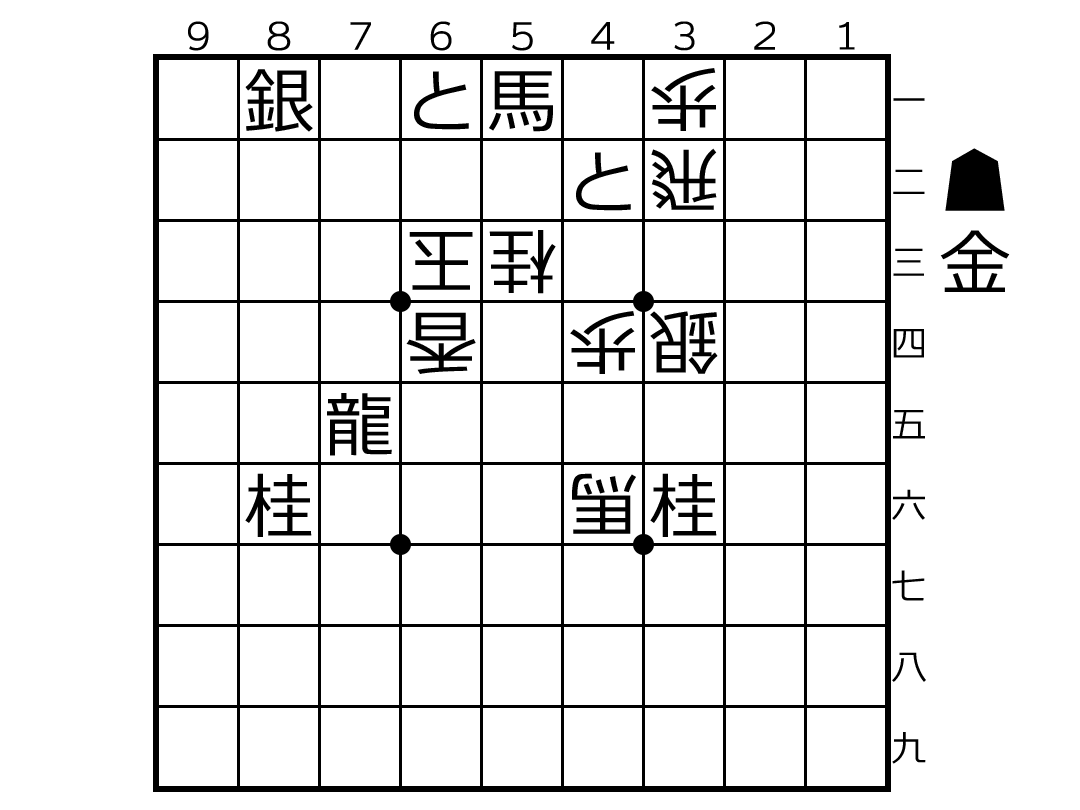

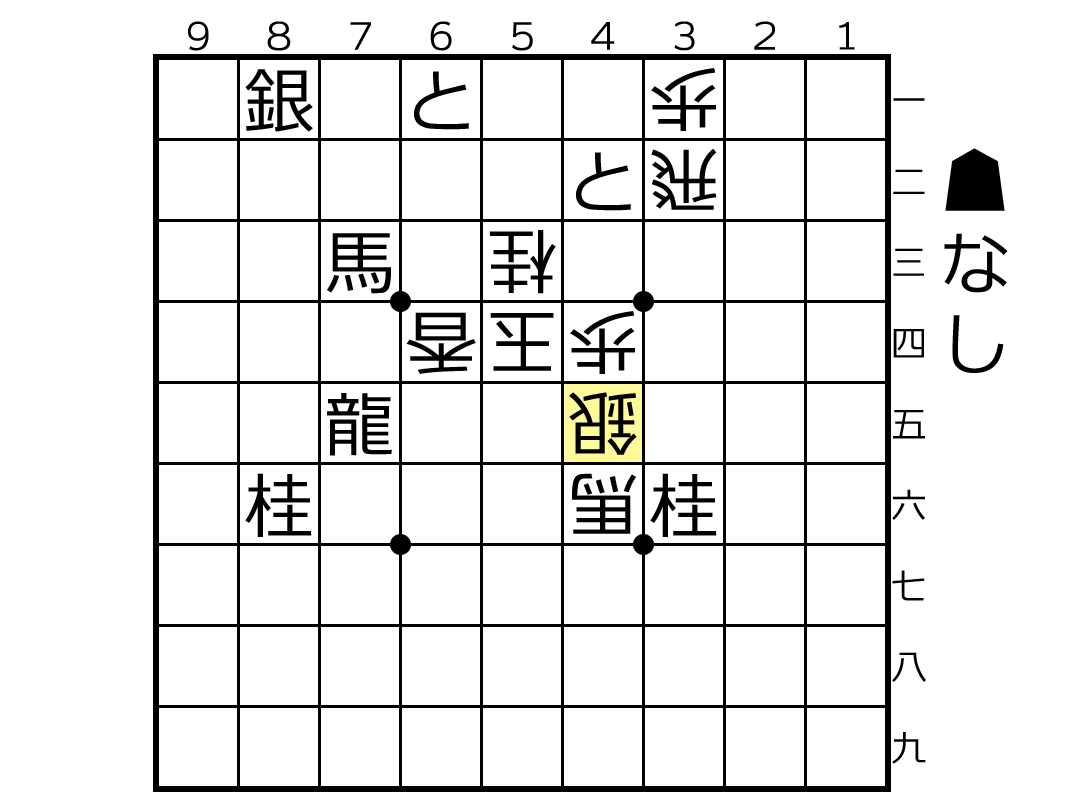

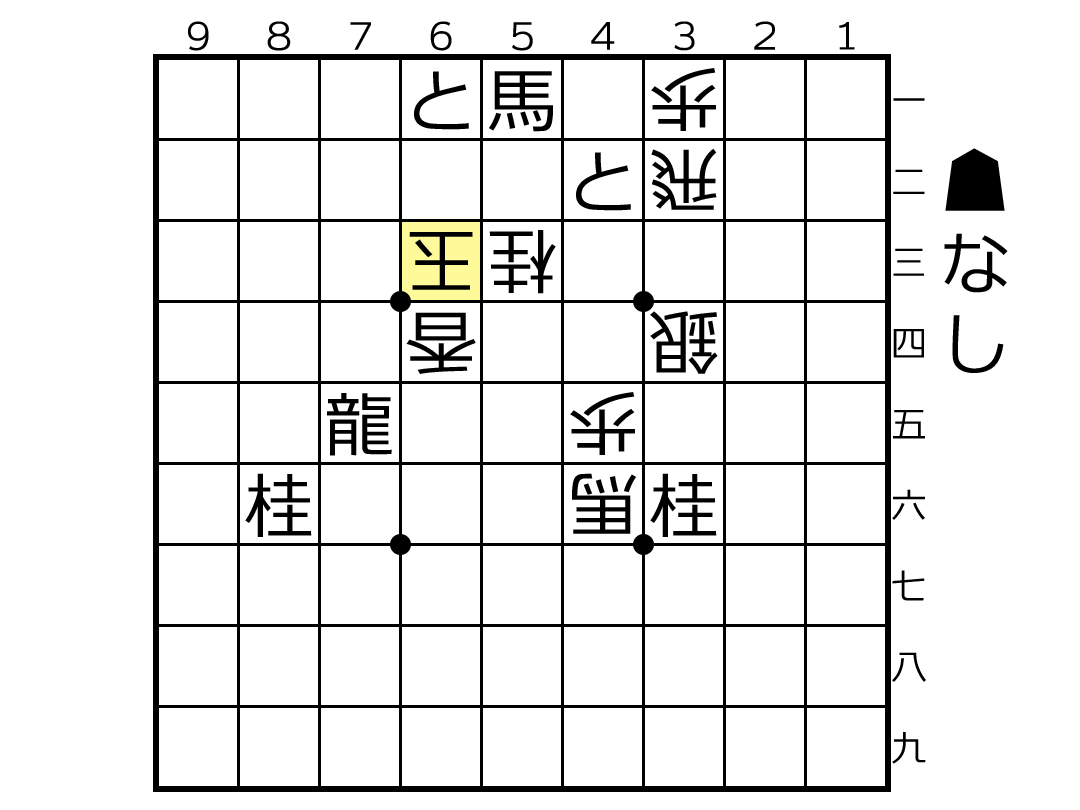

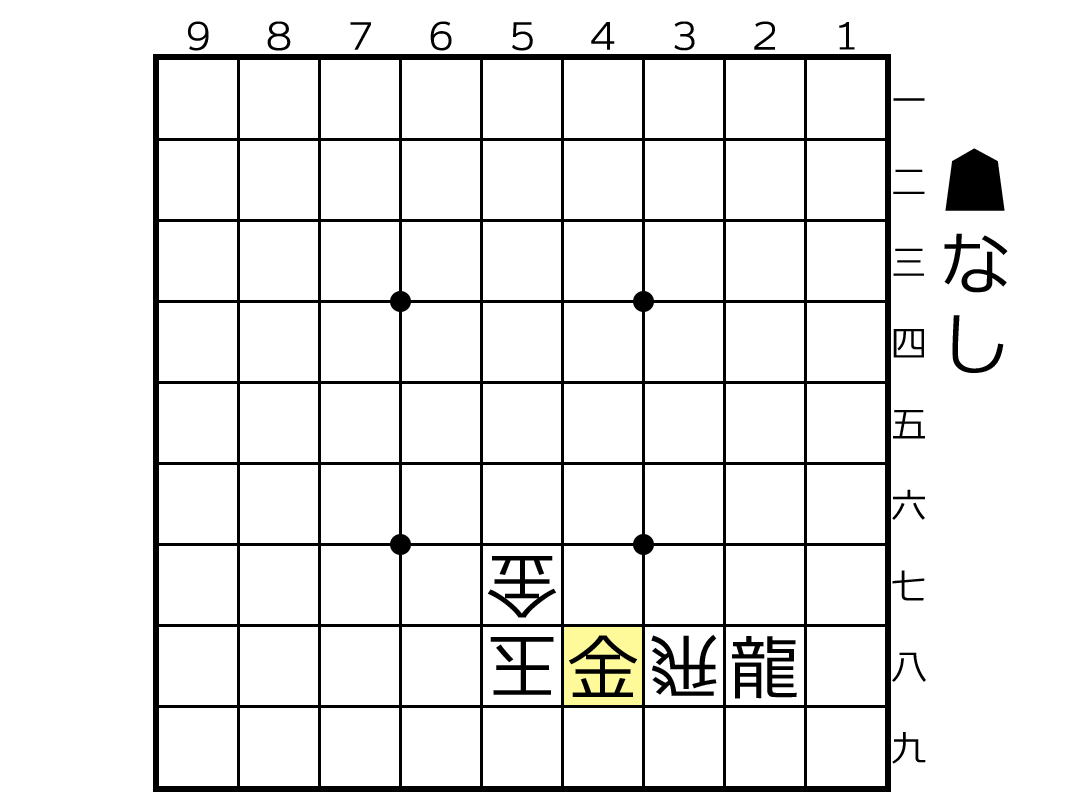

初手から61馬 54玉 45金と指した局面を再度示します。

4手目45同歩なら、9手で詰むと分かりました。

しかし、4手目45同歩以外、つまり4手目45同銀/45同馬/45同桂と対応されて詰みません。

初形に戻ります。

結局、一度は受方玉に54の地点へ逃げられてしまいます。

無理せず、受方玉が54の地点にいる状態で詰ますことを考えます。

初手73馬と指してみます。

2手目54玉の一手です。

攻方は64馬を狙っています。

ただ、3手目に64馬を指すと、

4手目64同馬と取られてしまいます。

初手73馬に2手目54玉と指した局面に戻ります。

受方46馬が64の地点に利いているのを、解消できればよいです。

そこで、3手目45金と捨ててみます。

4手目45同馬なら、5手目64馬までで詰みます。

結局は、初手52馬/62馬/41馬と似た展開になっています。

4手目は45同馬以外、つまり4手目45同銀/45同歩/45同桂と対応されて詰みません。

初形に戻ります。

ここまで初手52馬/62馬/41馬/73馬を検討しました。

いずれも2手目54玉に3手目45金と進めました。

・初手52馬のときは、4手目45同銀以外(4手目45同歩/45同馬/45同桂)

・初手62馬のときは、4手目45同桂以外(4手目45同銀/45同歩/45同馬)

・初手41馬のときは、4手目45同歩以外(4手目45同銀/45同馬/45同桂)

・初手73馬のときは、4手目45同馬以外(4手目45同銀/45同歩/45同桂)

で詰まないと分かりました。

攻方が初手で馬の位置を決めると、受方に4手目でうまく対応されてしまいます。

この順番を逆にする、つまり「45金 同X」の2手を先に入れ、後出しで攻方が馬の位置を決めればよいのです。

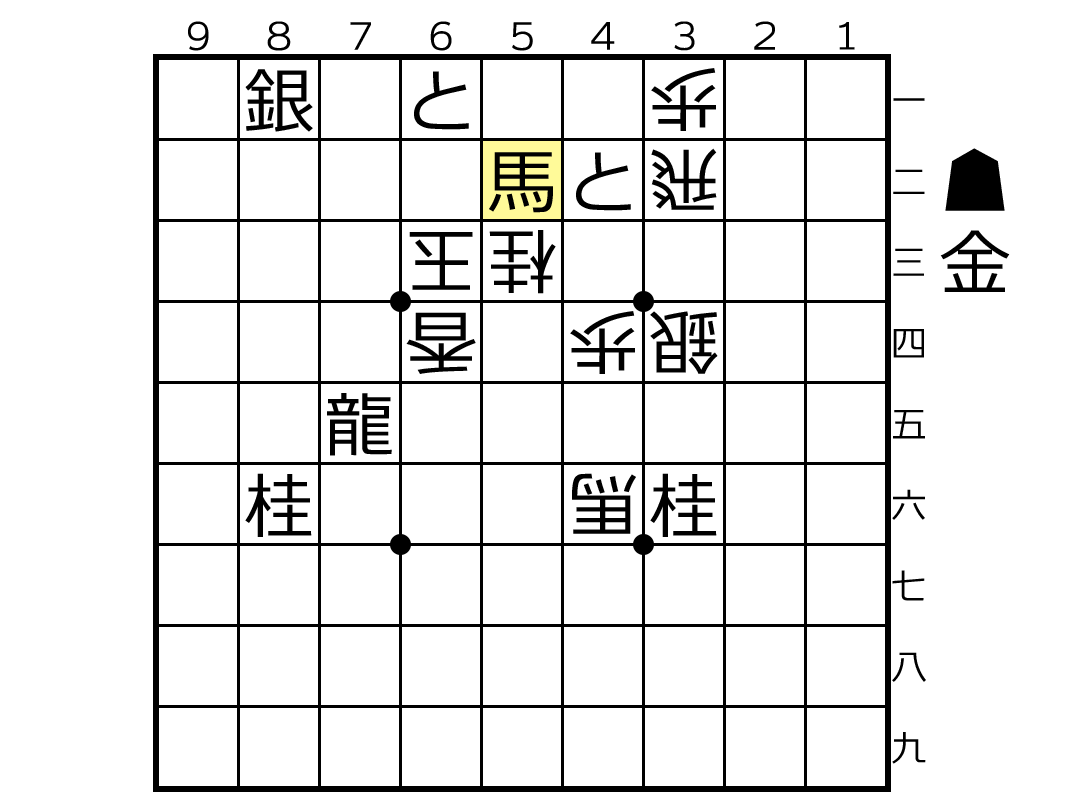

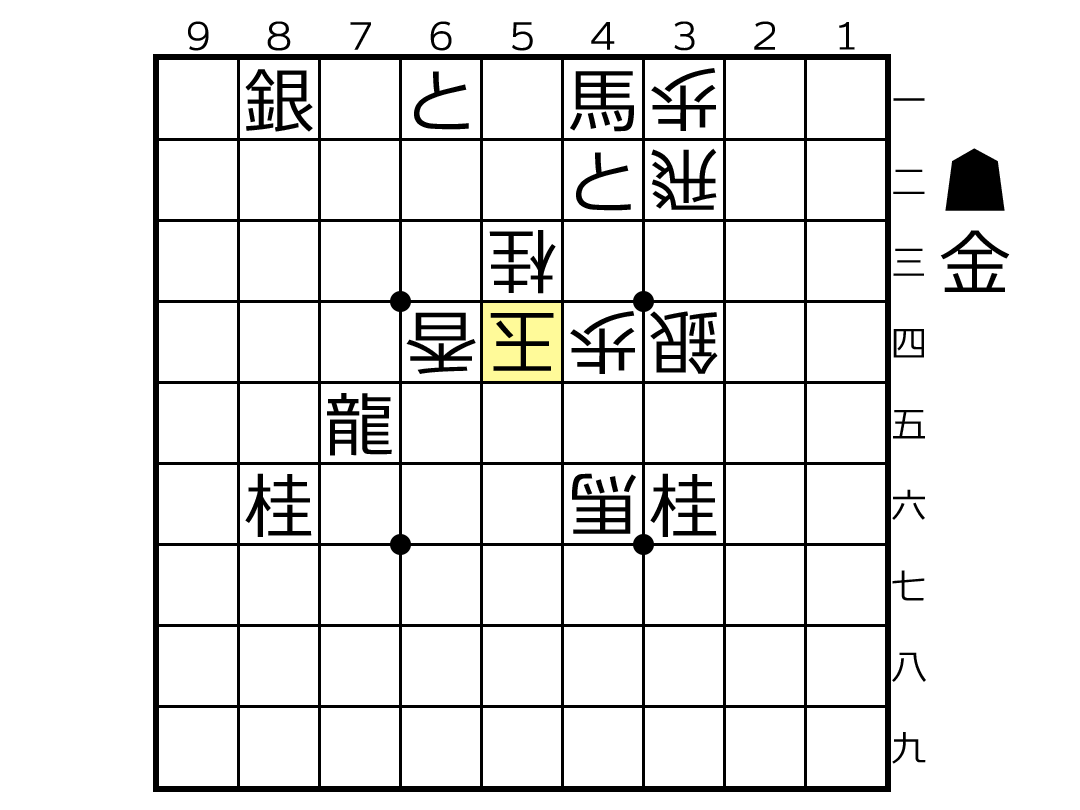

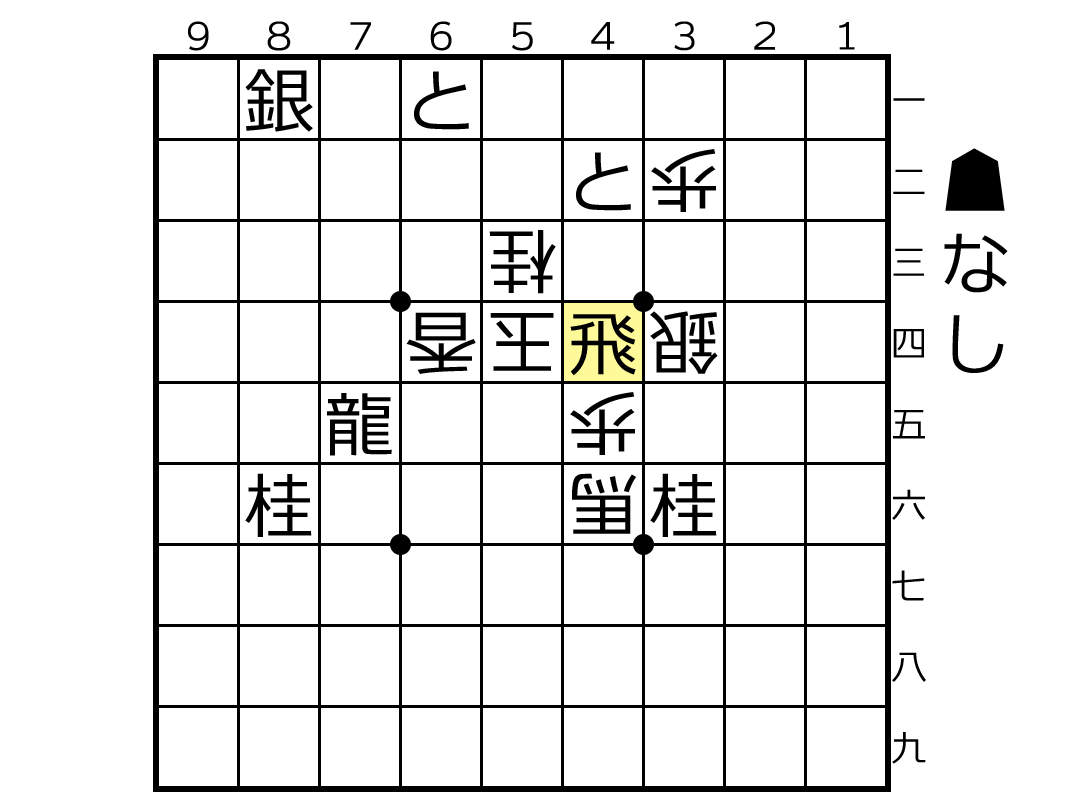

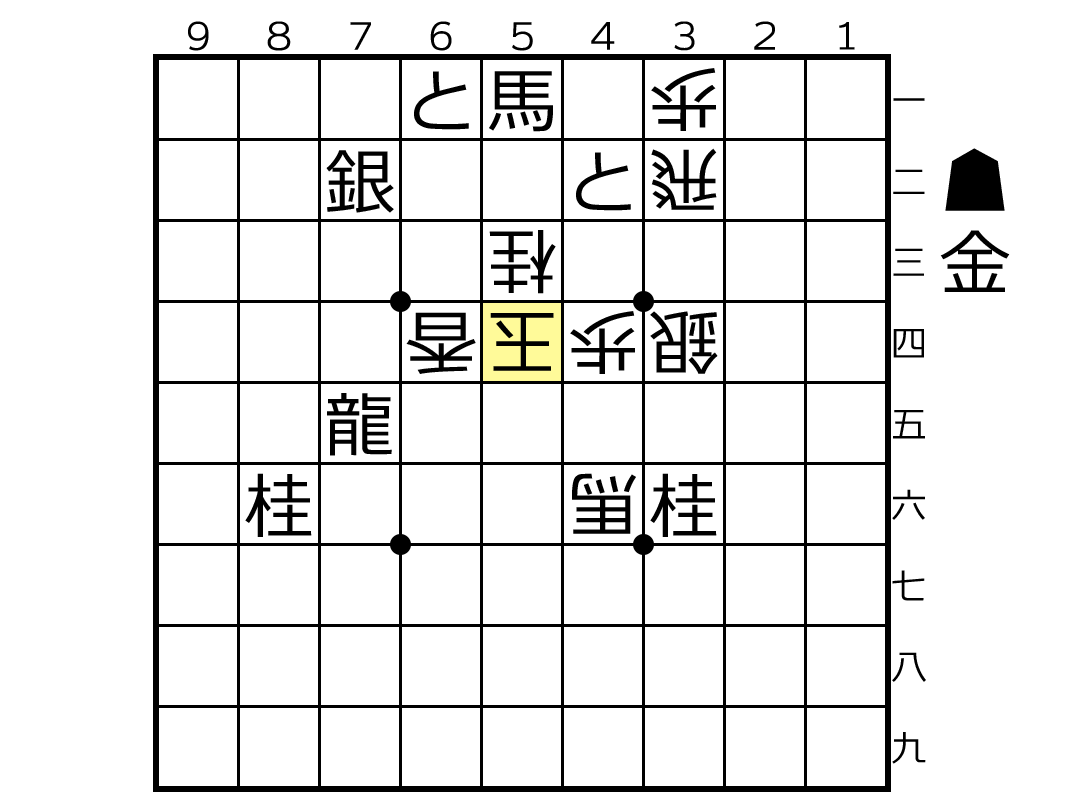

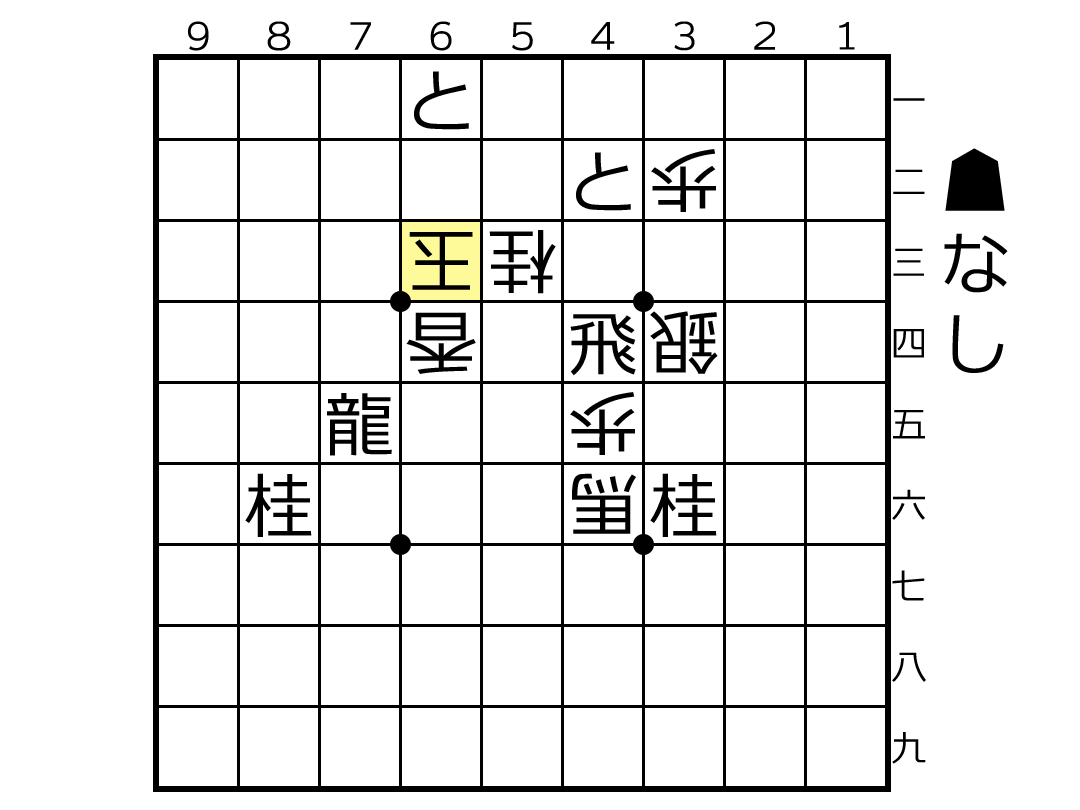

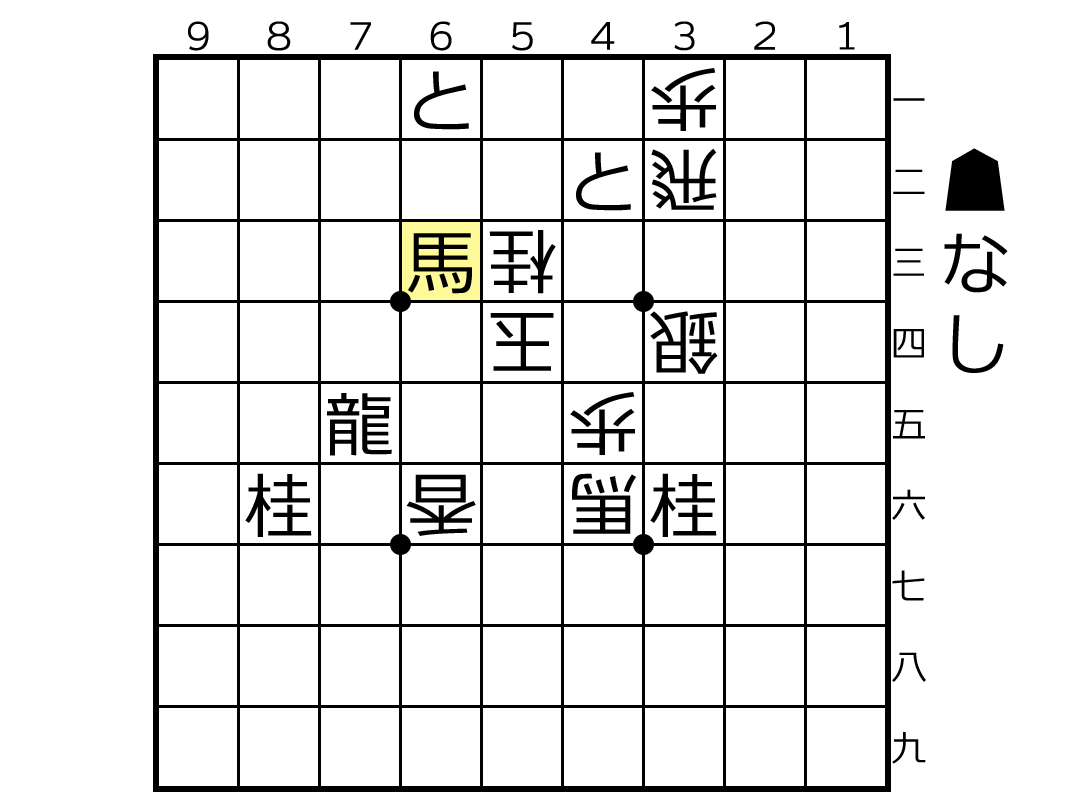

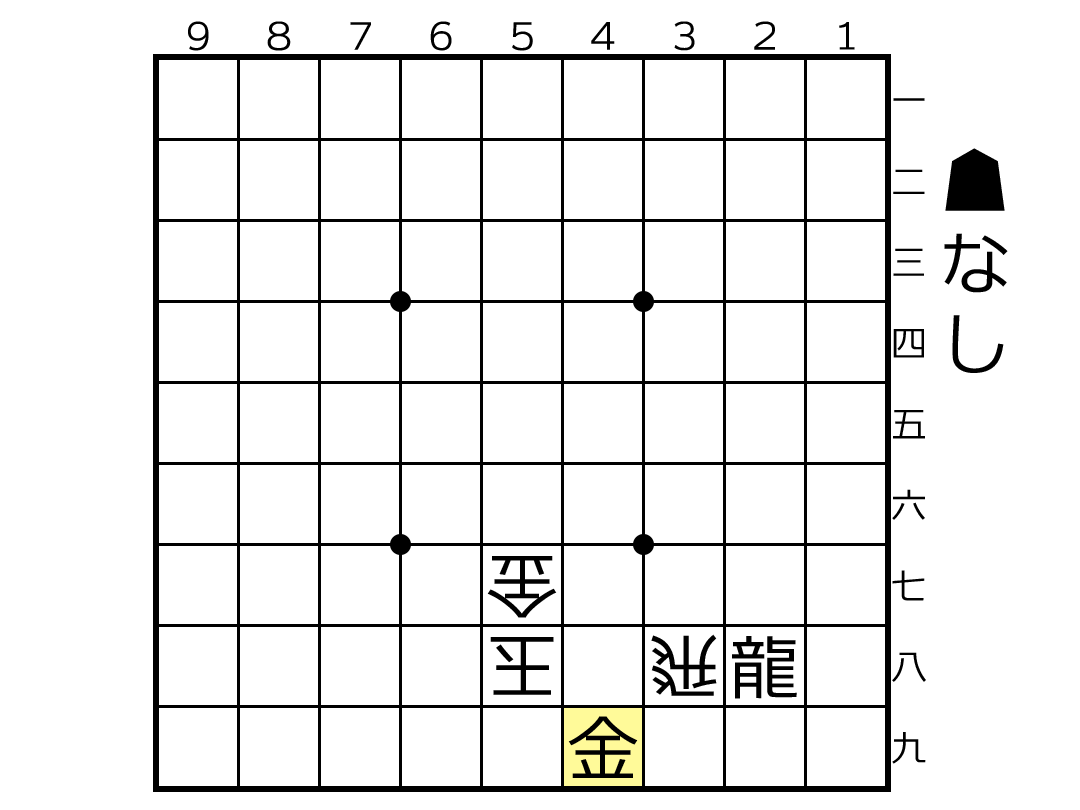

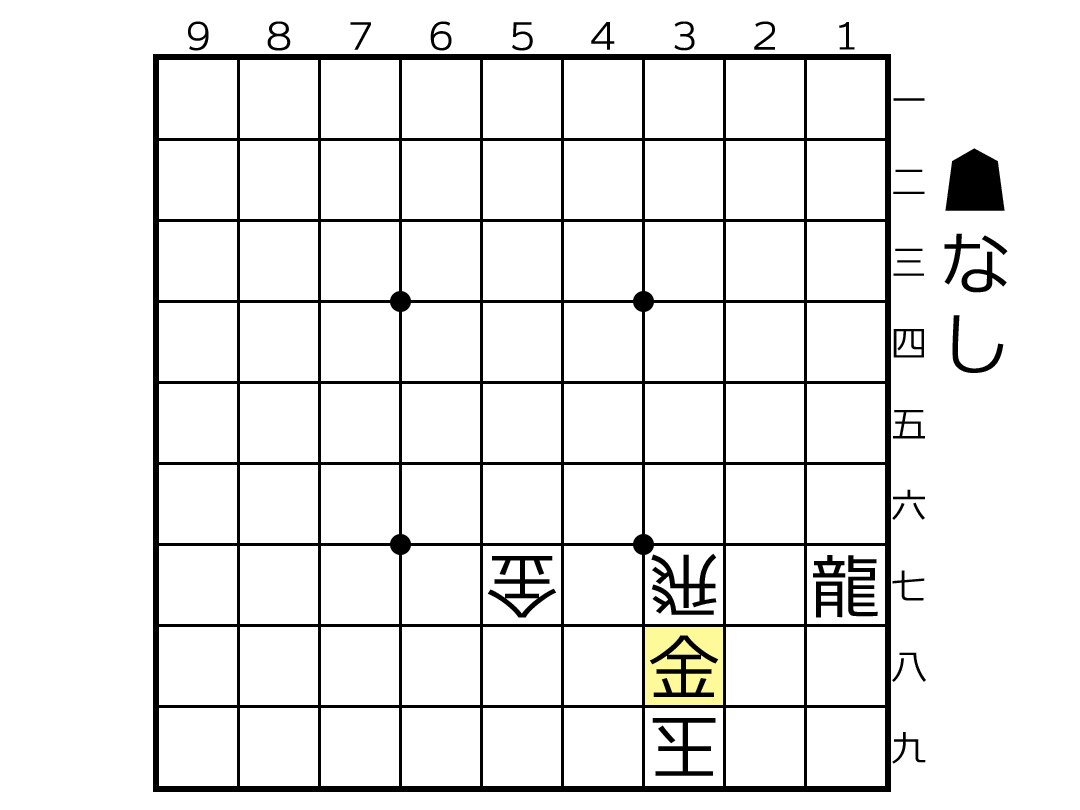

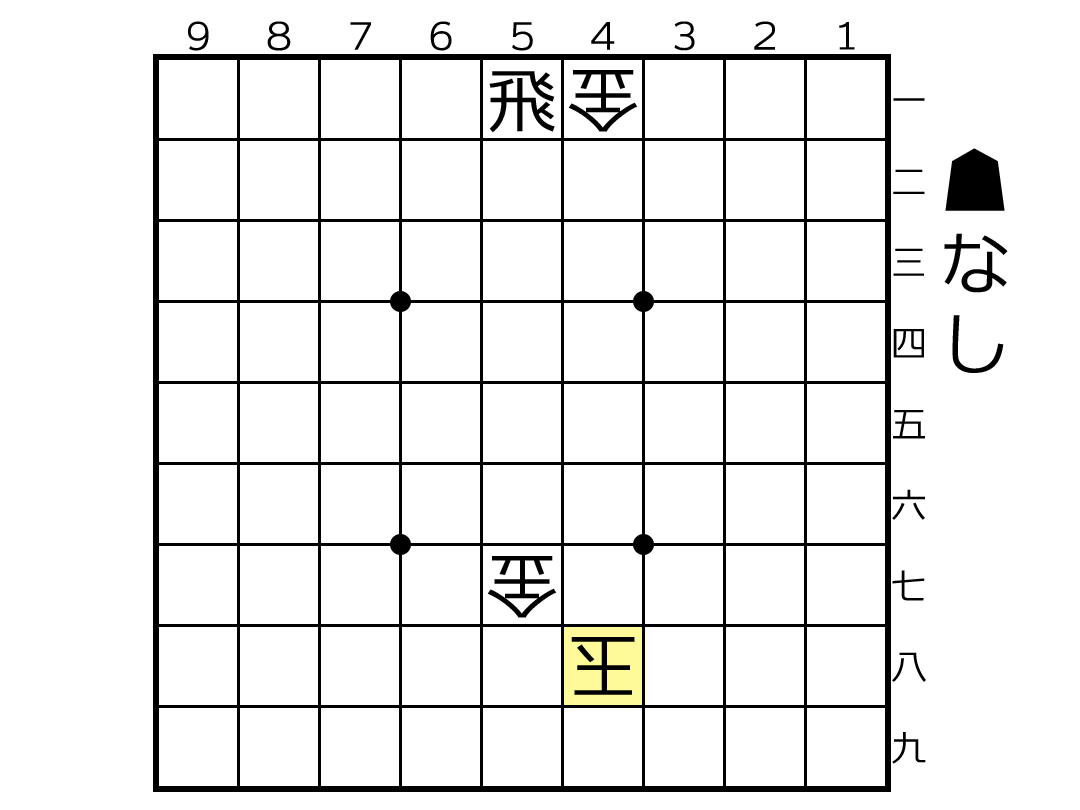

初形を再掲します。

初手に馬を動かしてはいけません。

受方の対応を見てから、攻方は馬を動かします。

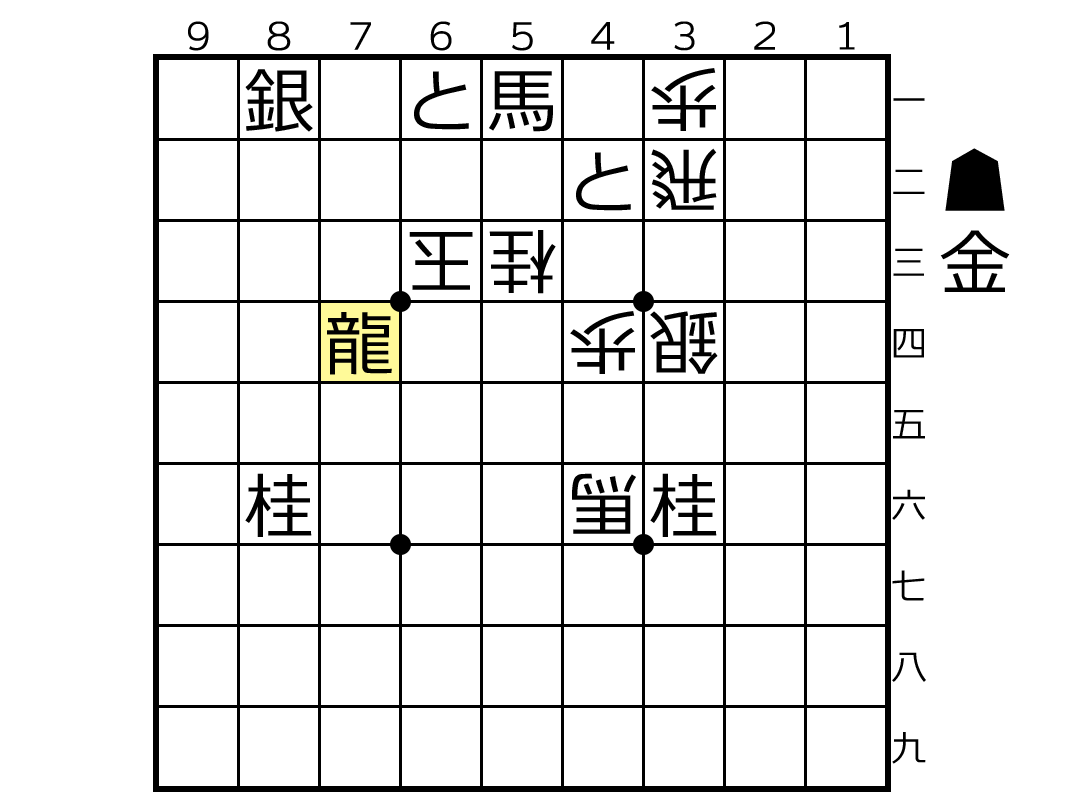

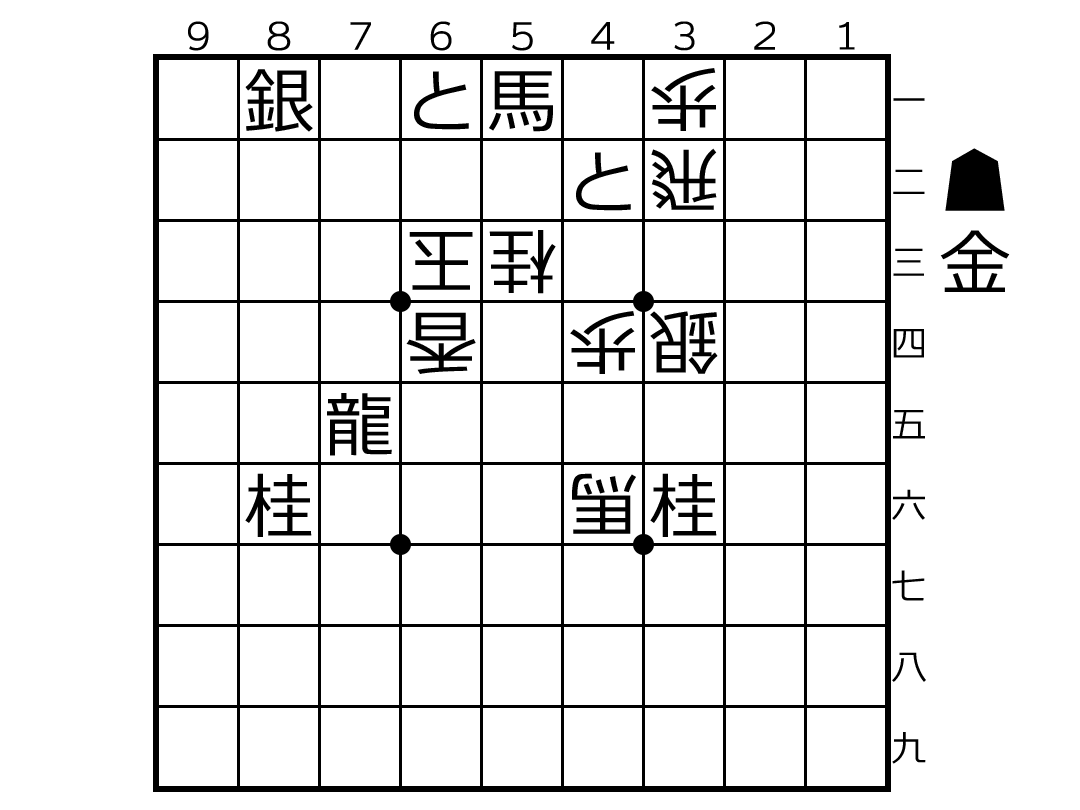

初手の正解は72銀不成です。

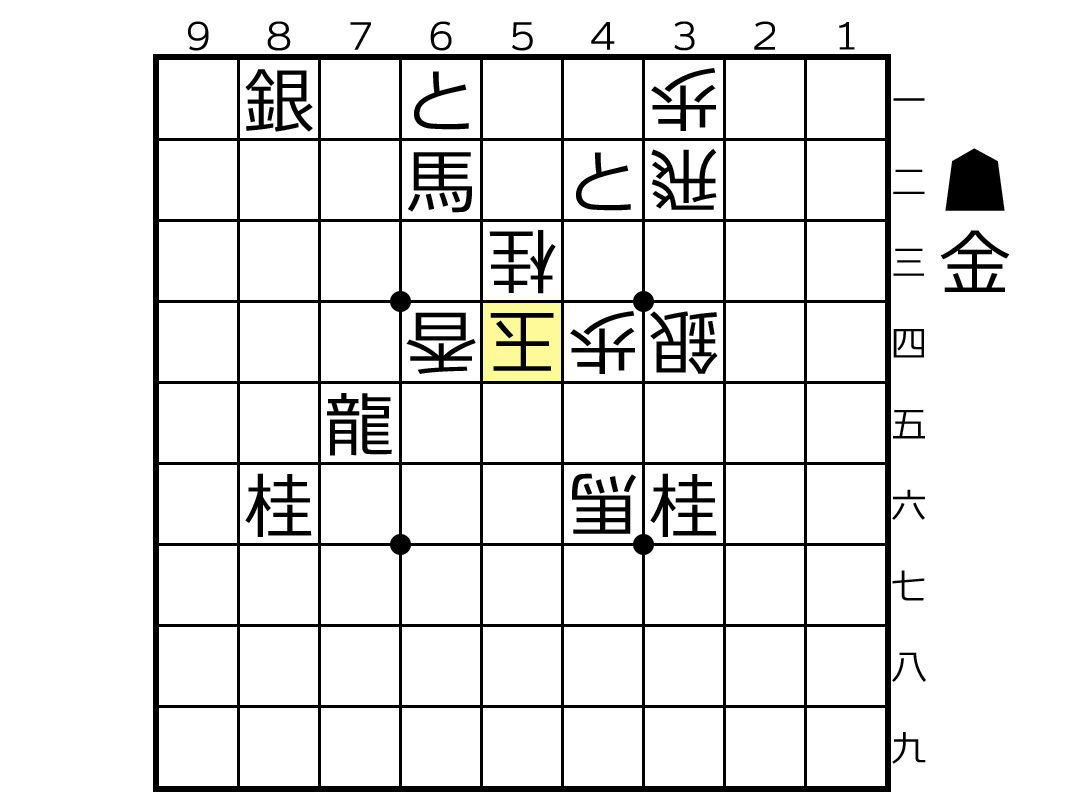

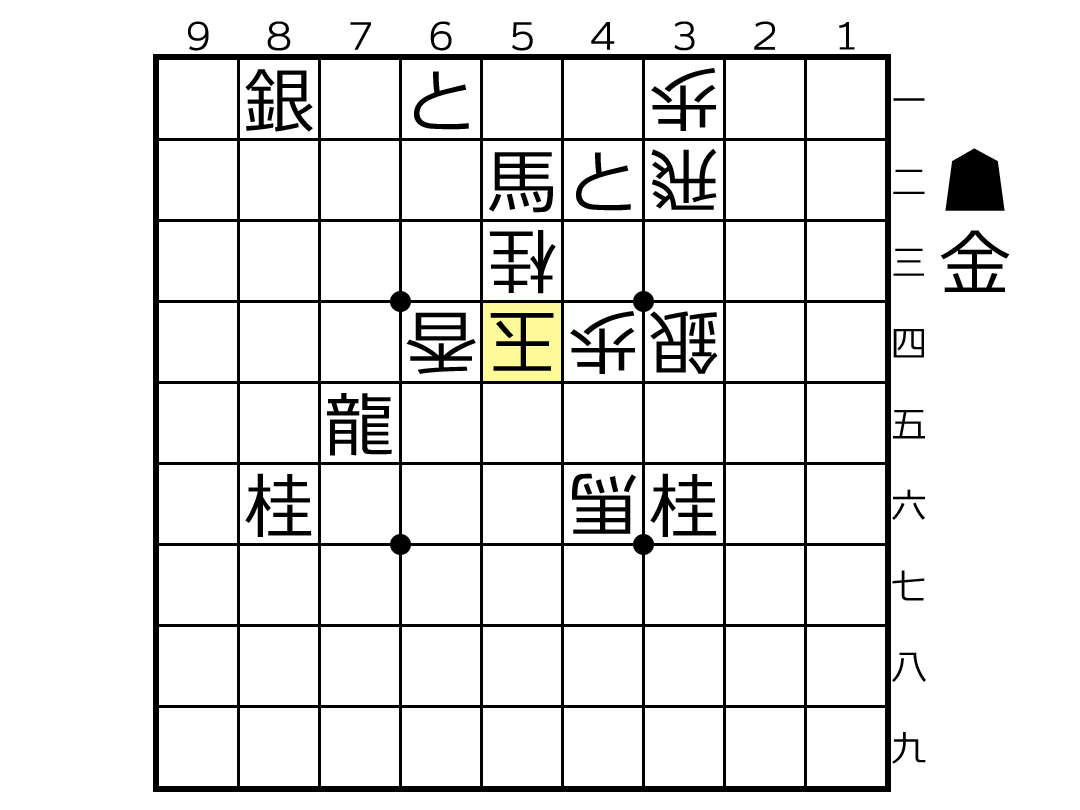

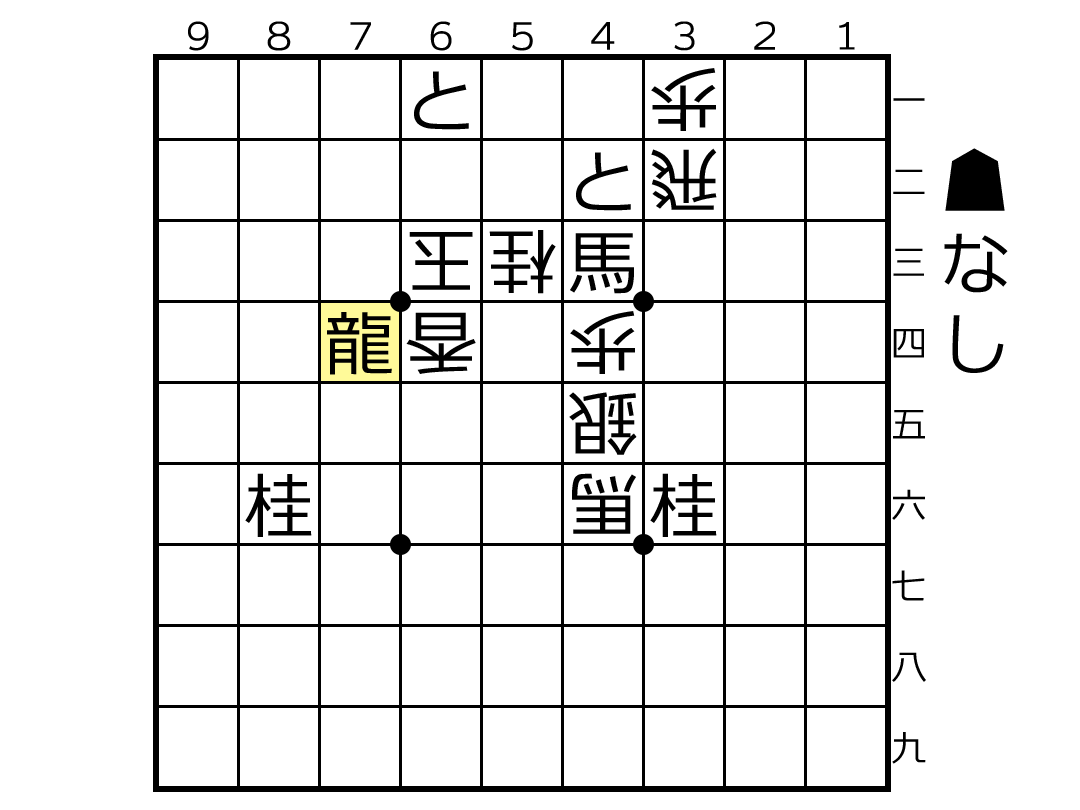

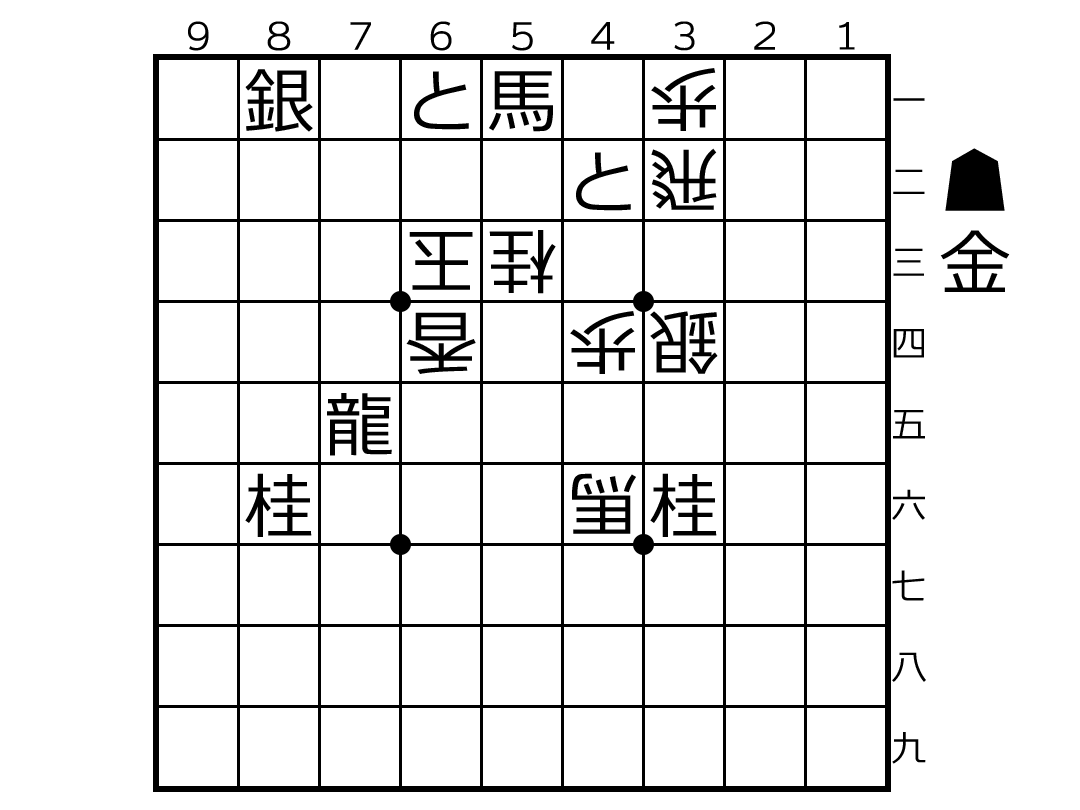

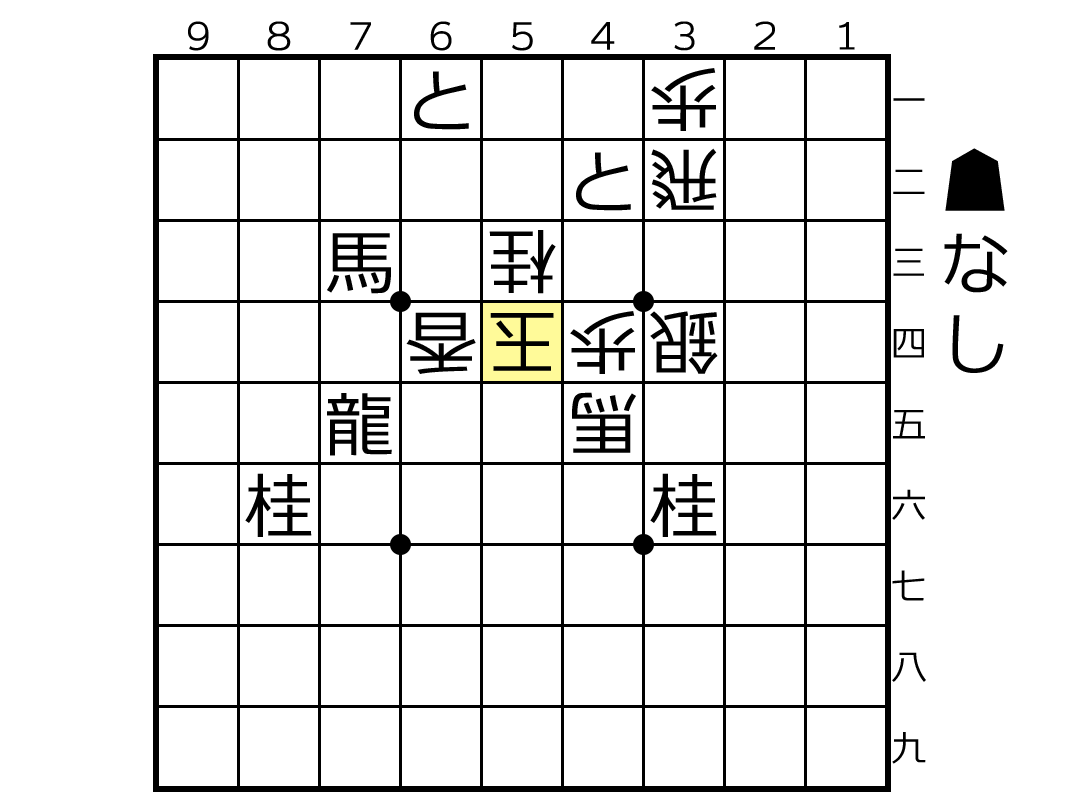

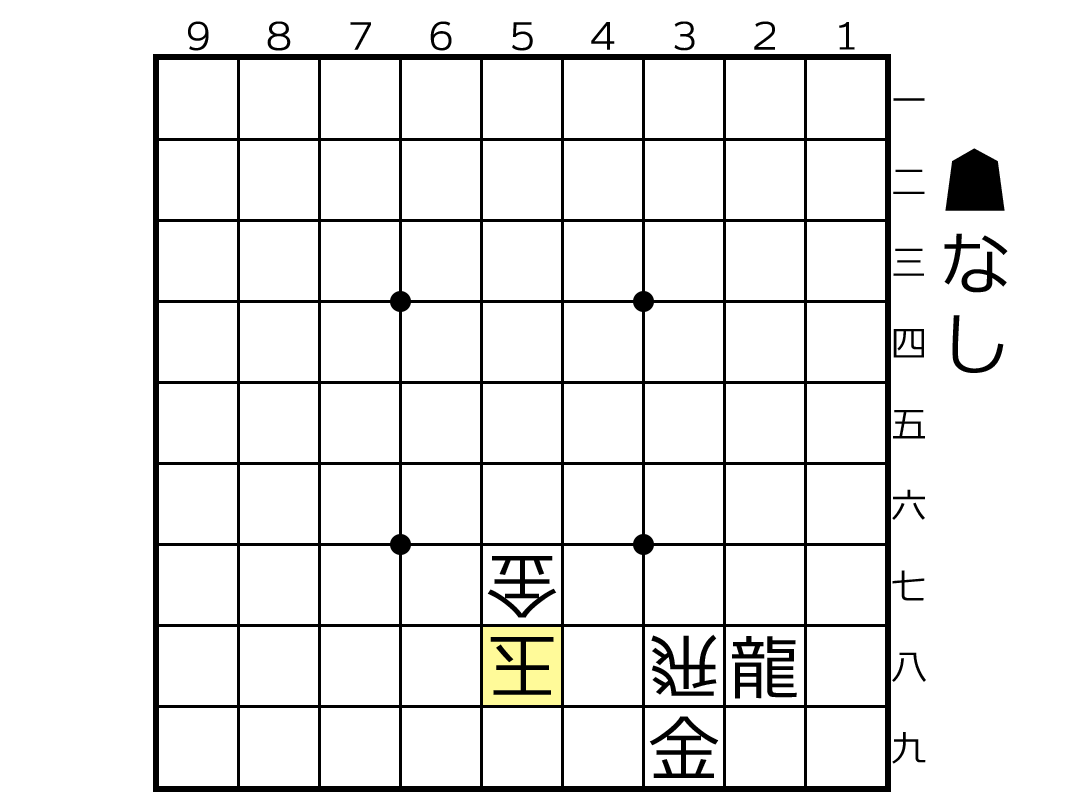

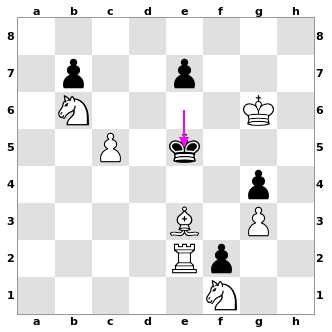

2手目はやはり54玉の一手です。

ここで3手目45金と捨てます。

45の地点には、受方駒が4枚(受方34銀・44歩・46馬・53桂)利いています。

4手目は45同銀/45同歩/45同馬/45同桂の四択です。

受方はどう応じるのが最善でしょうか。

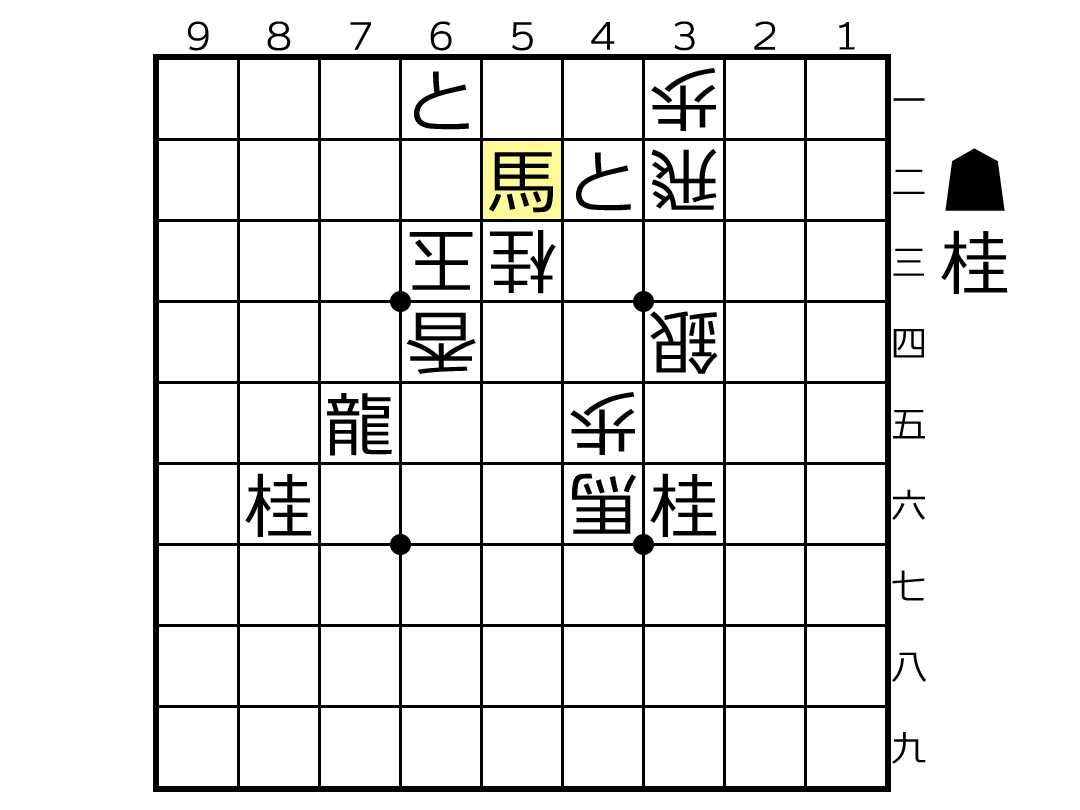

試しに4手目45同銀と指してみます。

5手目63銀不成に

6手目63同玉と進みます。

玉が元の位置に戻って、攻方は一体何がしたかったのか、不思議に思うかもしれません。

攻方は金・銀を犠牲に、初形から受方銀を動かした局面に誘導しています。

51の地点にいる攻方馬は、初形からまだ動いていないのがポイントです。

攻方はここで52馬/62馬/41馬/73馬の中から、好きな手を選択できるのです。

4手目45同銀のときは、7手目に52馬と指します。

8手目は54玉の一手です。

9手目は43馬と指します。

初形で34の地点にいた受方銀が、45の地点に動いています。

10手目に43同銀と攻方馬を取られる心配はありません。

受方が45同銀と指した後に、攻方が後出しで52馬と指しているために、この展開が実現したわけです。

10手目63玉に

11手目74龍までで詰みます。

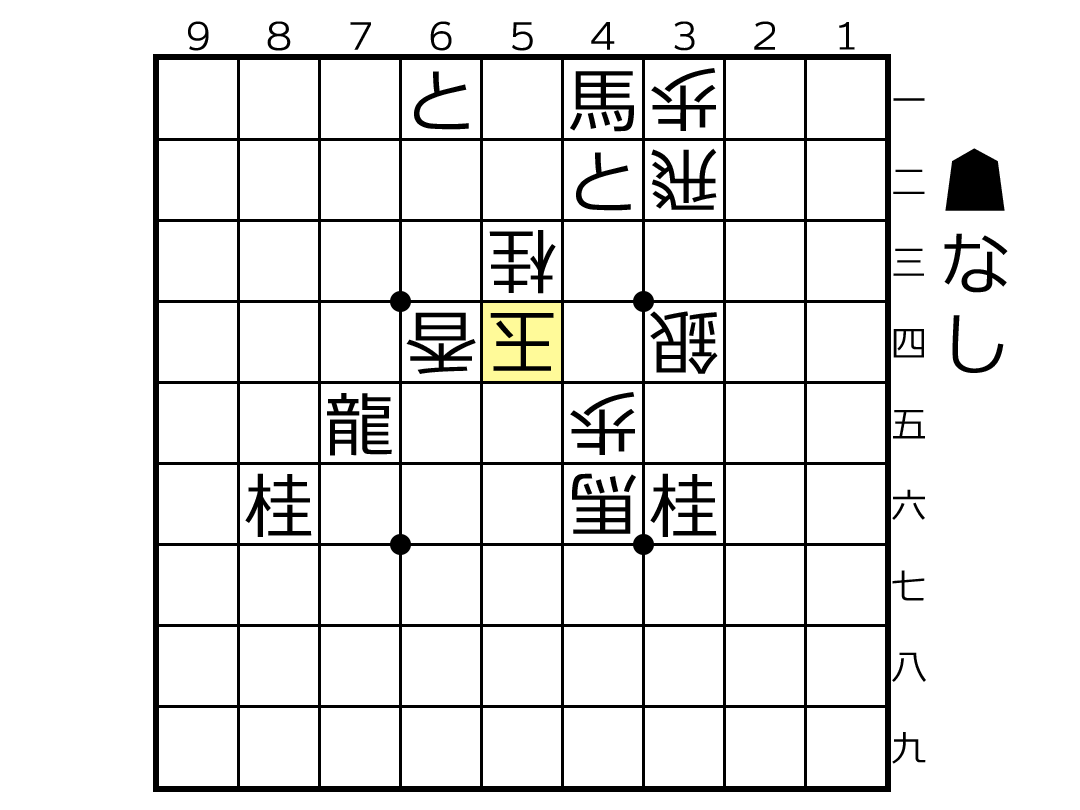

初形に戻ります。

初手から72銀不成 54玉 45金と進めた局面を再度示します。

4手目45同銀は11手目で詰むと分かりました。

4手目45同歩/45同馬/45同桂はどうでしょうか。

4手目は45同歩が最善なので、それ以外を先に見ていきます。

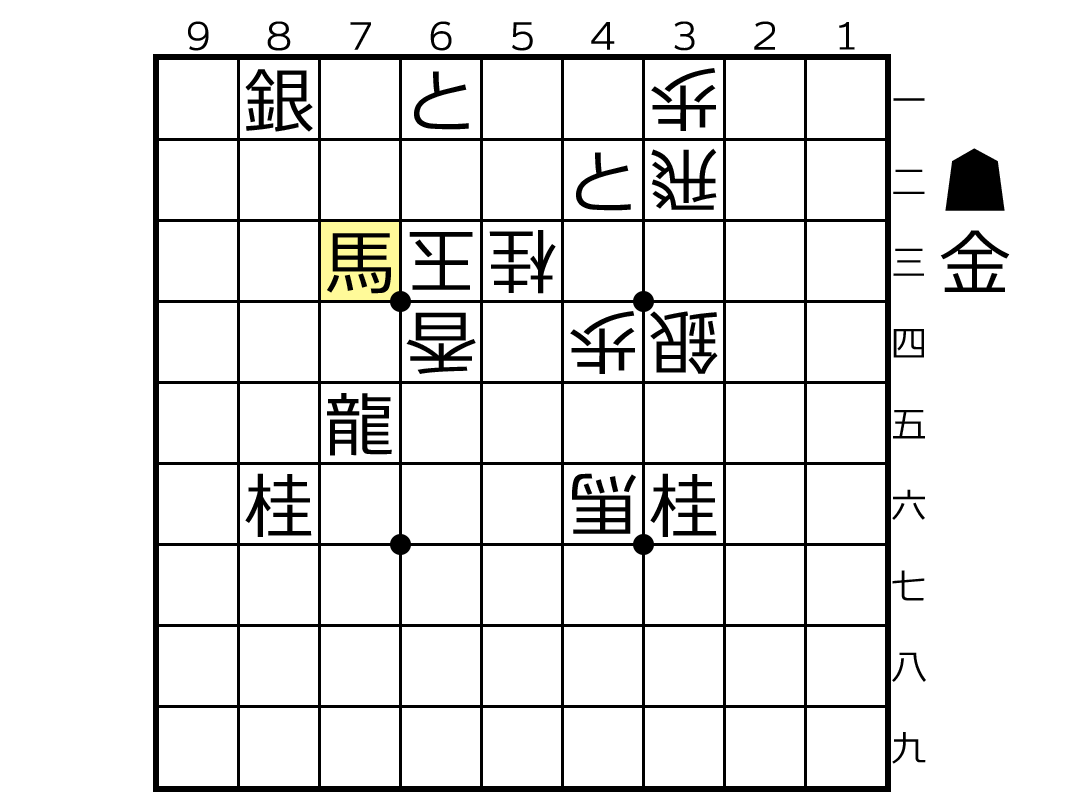

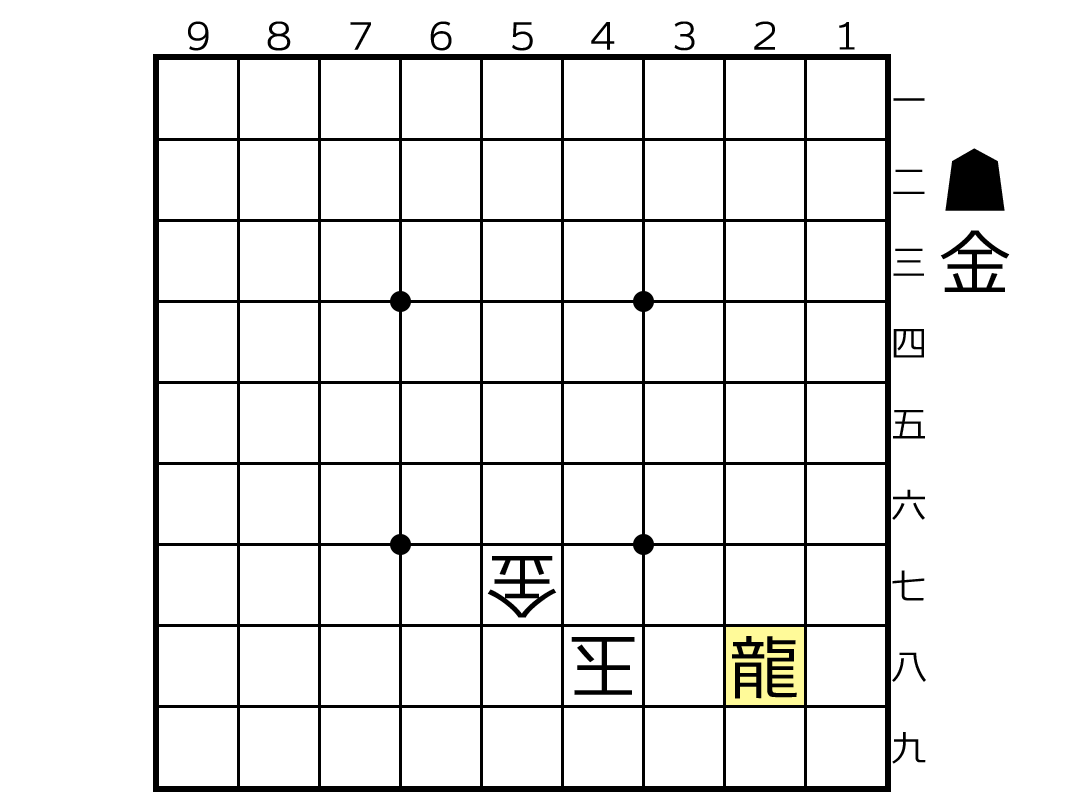

4手目に45同桂と取ってみます。

5手目63銀不成に6手目同玉の展開は、先程と同じです。

攻方馬を動かさずに、先に受方桂を動かすことに成功しました。

4手目45同桂を見てから、7手目に62馬と指せます。

8手目は54玉の一手です。

初形で53の地点にいた受方桂が、45の地点に動いています。

9手目に44馬と指せるようになっています。

10手目63玉に

11手目74龍までで詰みます。

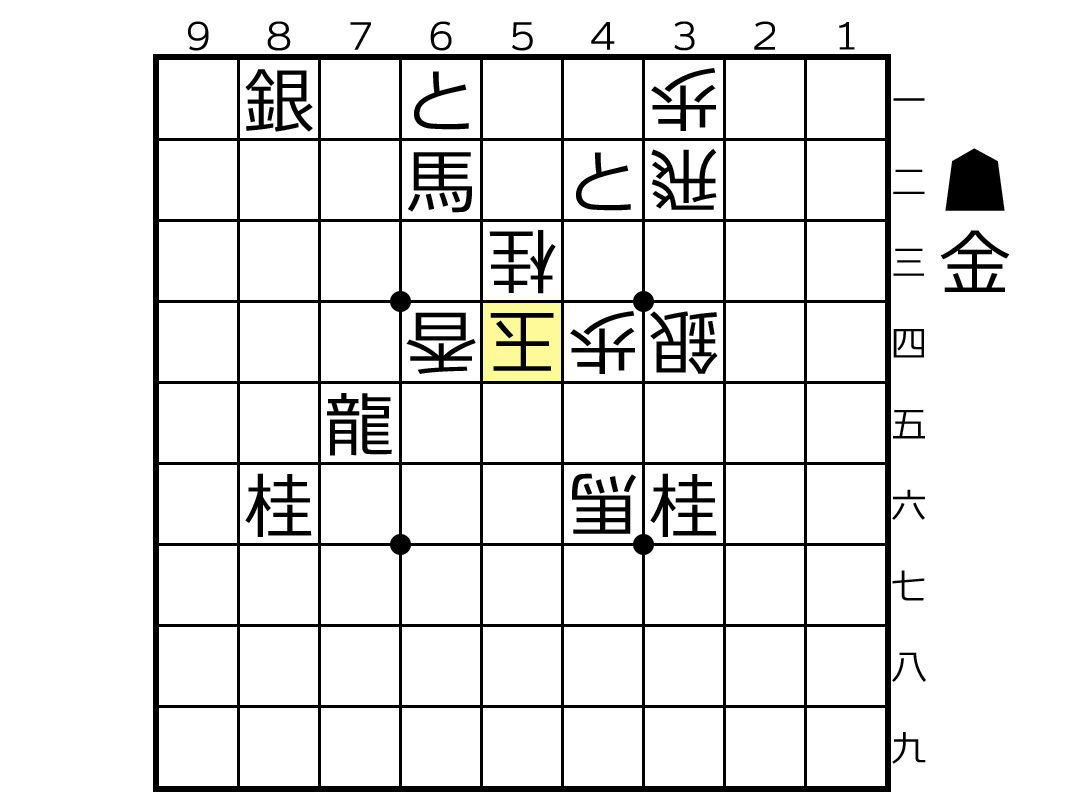

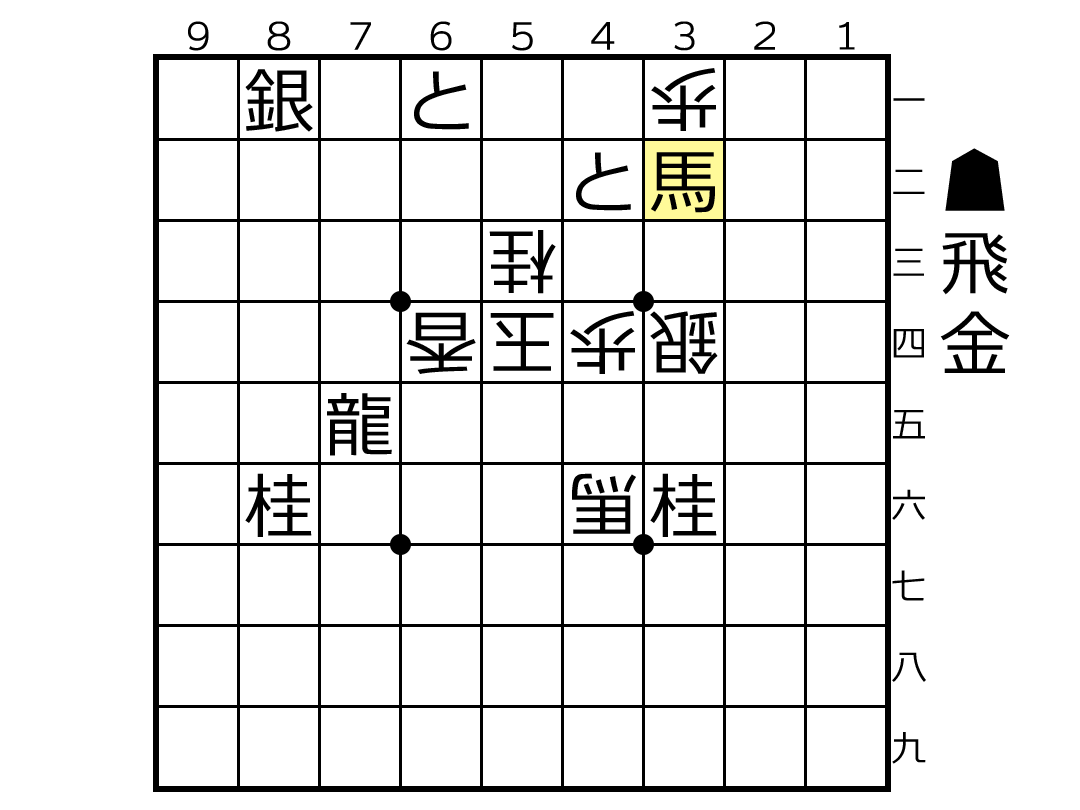

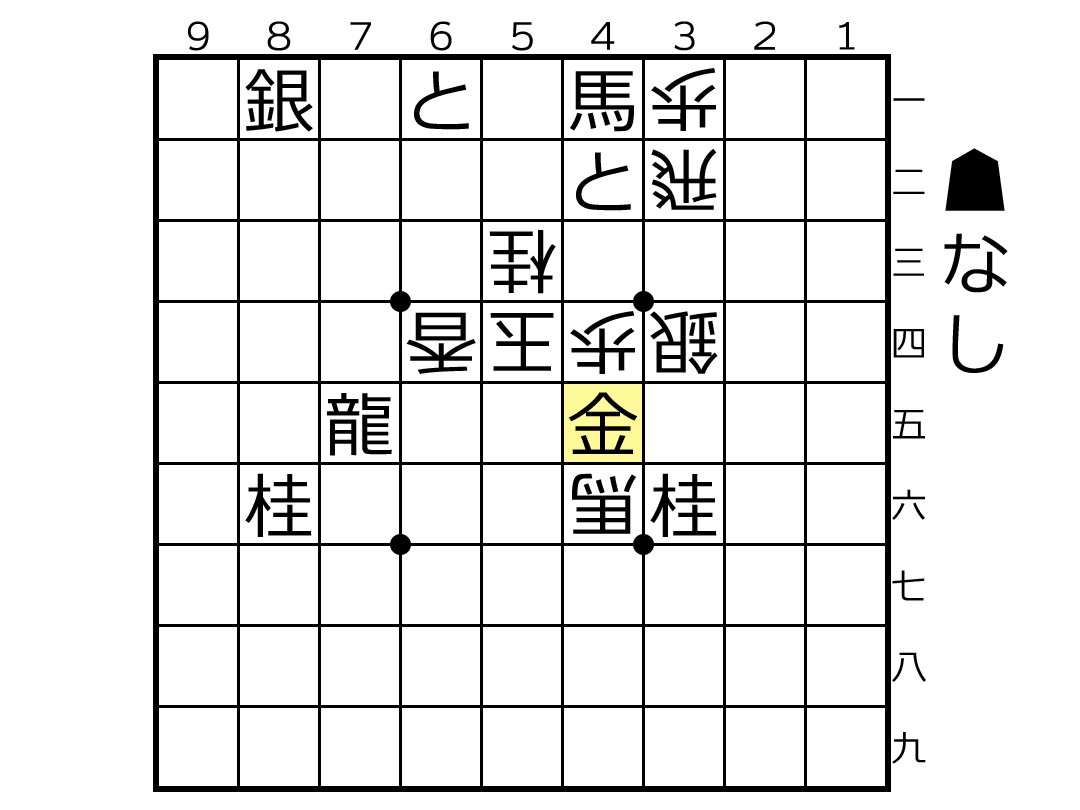

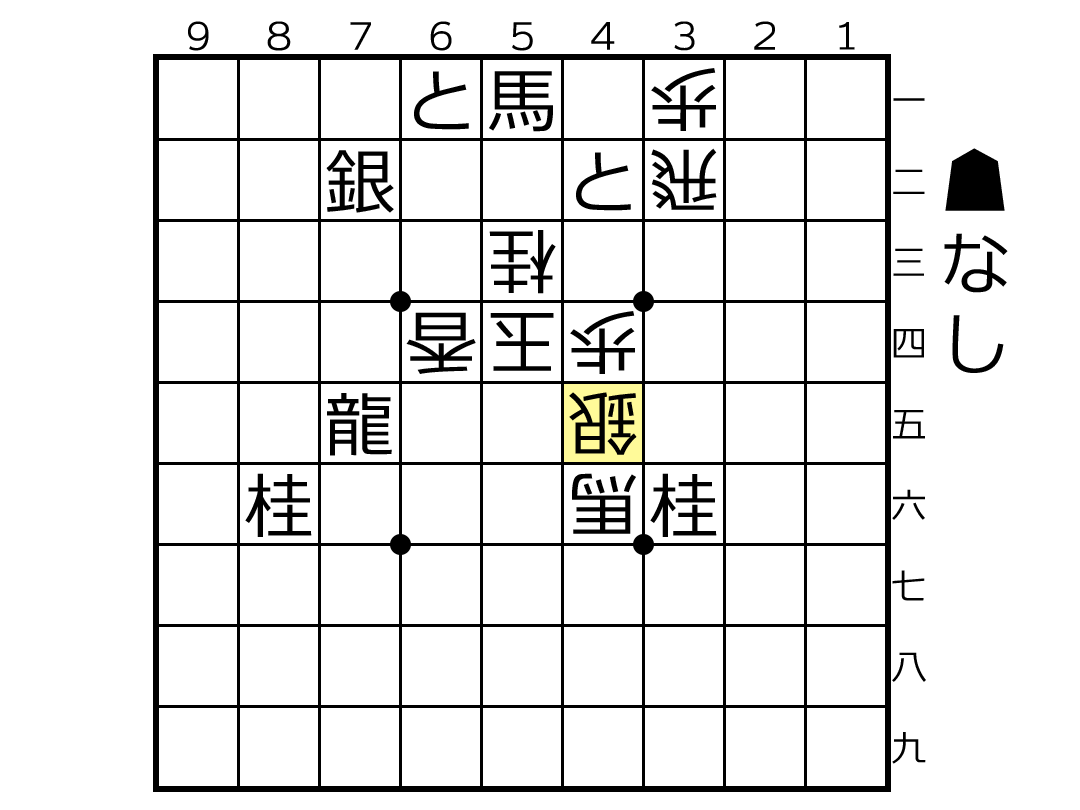

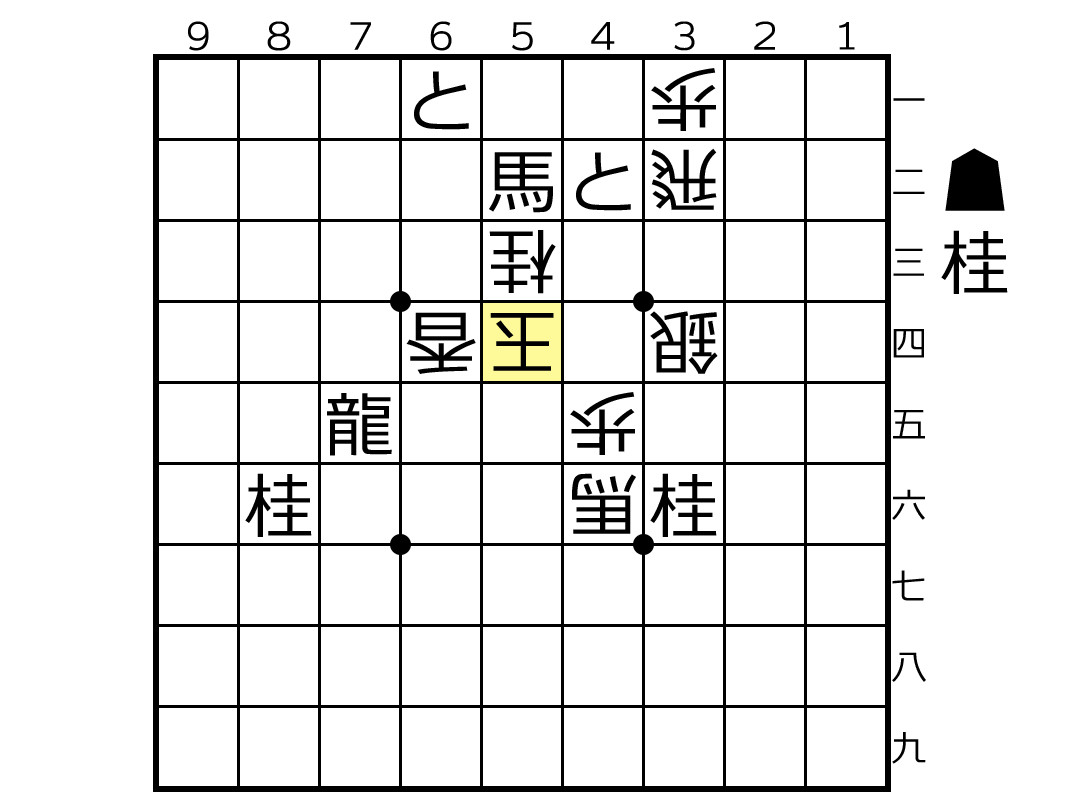

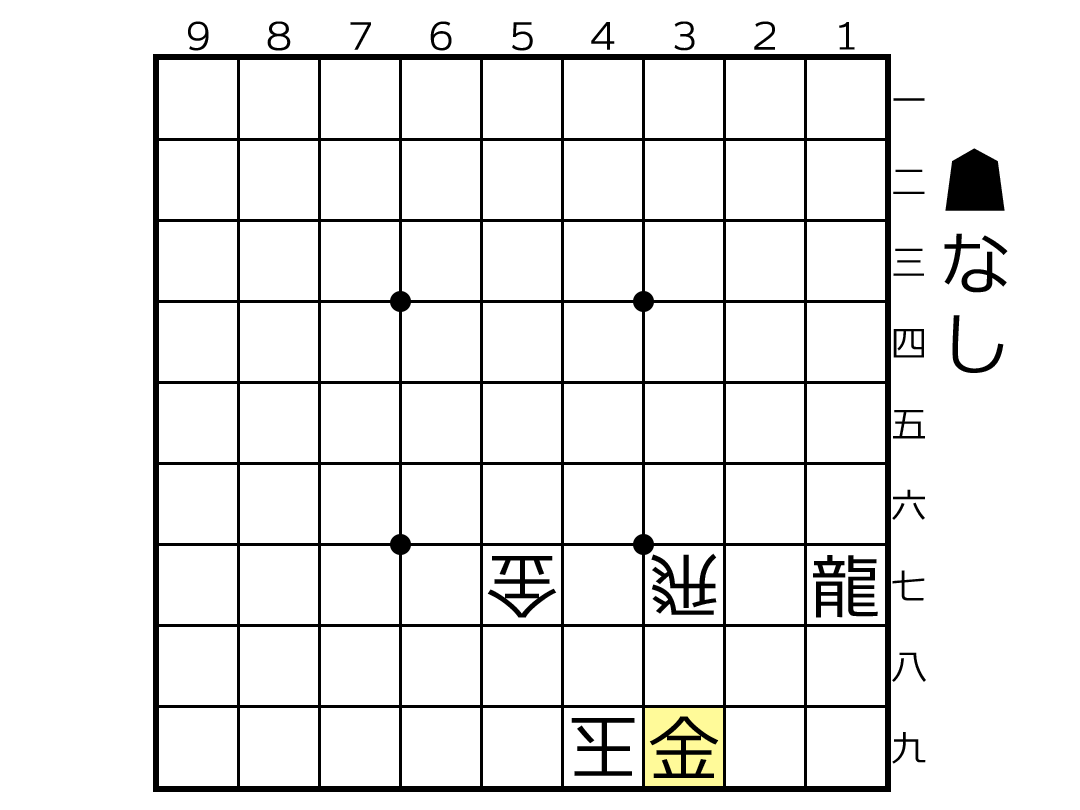

初形に戻ります。

初手から72銀不成 54玉 45金と進めた局面を再度示します。

4手目45同銀は、7手目52馬から11手で詰むと分かりました。

4手目45同桂は、7手目62馬から11手で詰むと分かりました。

4手目45同馬はどうでしょうか。

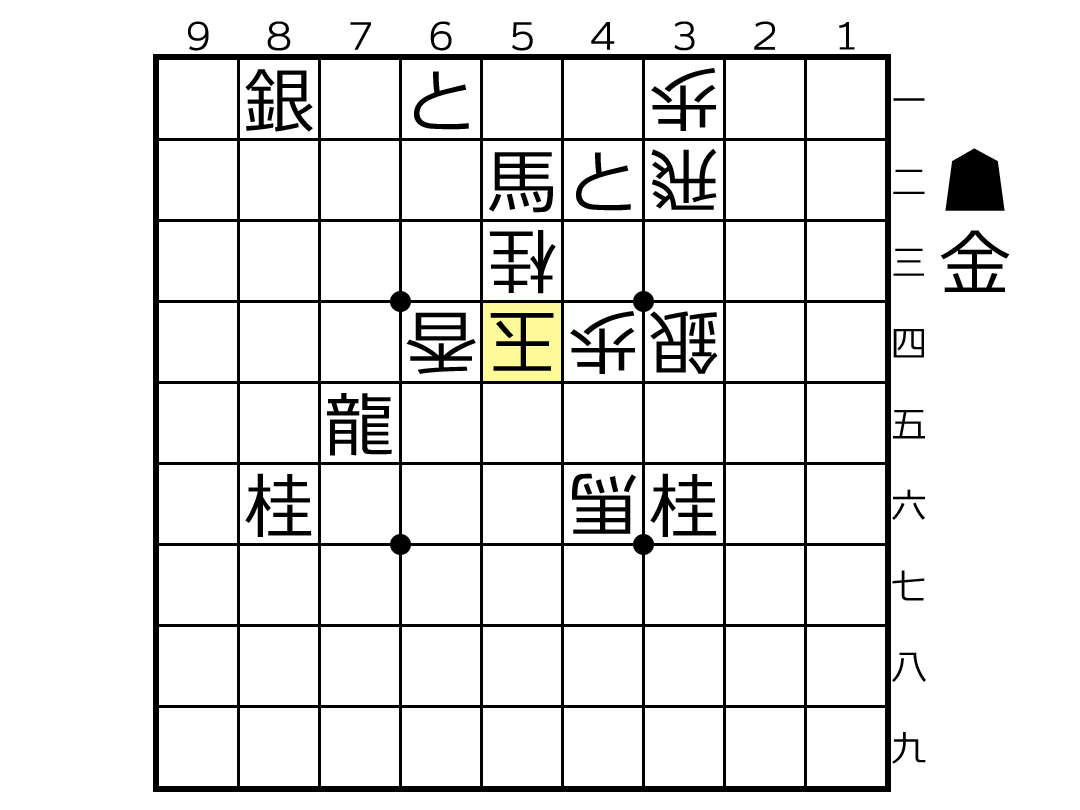

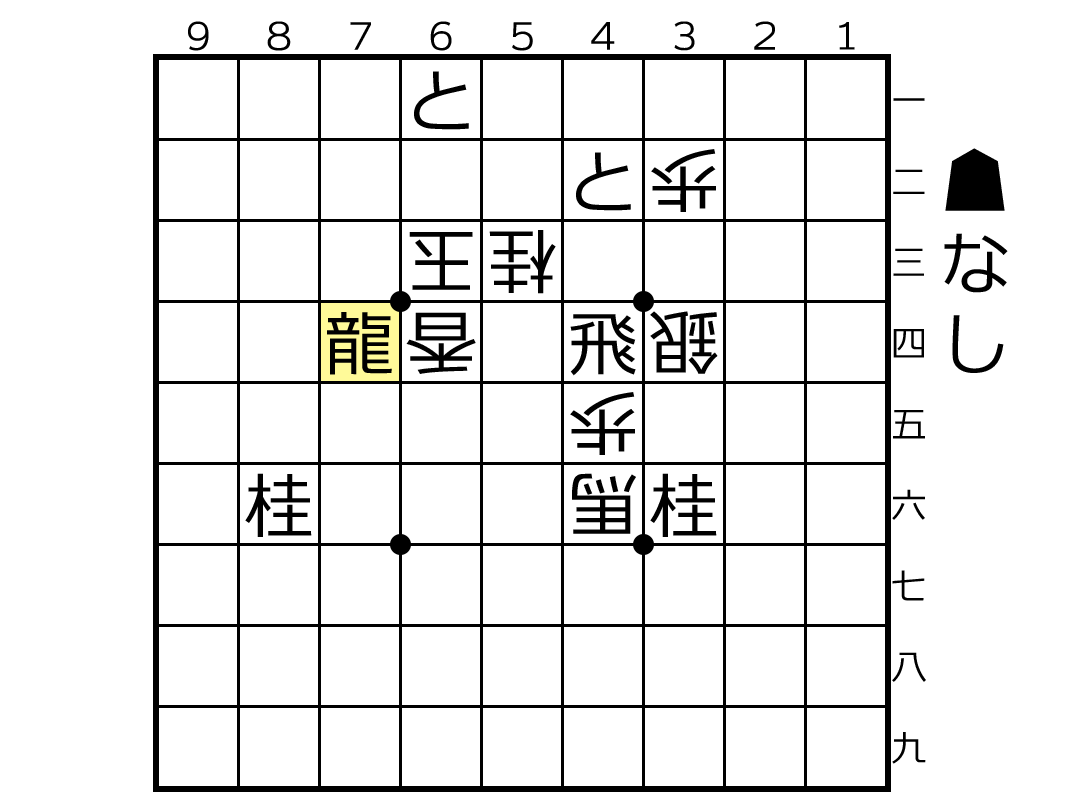

5手目63銀不成に6手目同玉と進めます。

4手目45同馬のときは、7手目73馬と後出しできます。

8手目54玉に

9手目64馬までで詰みます。

初形で46の地点にいた受方馬が、45の地点に移動しています。

したがって、10手目64同馬と取られる心配はありません。

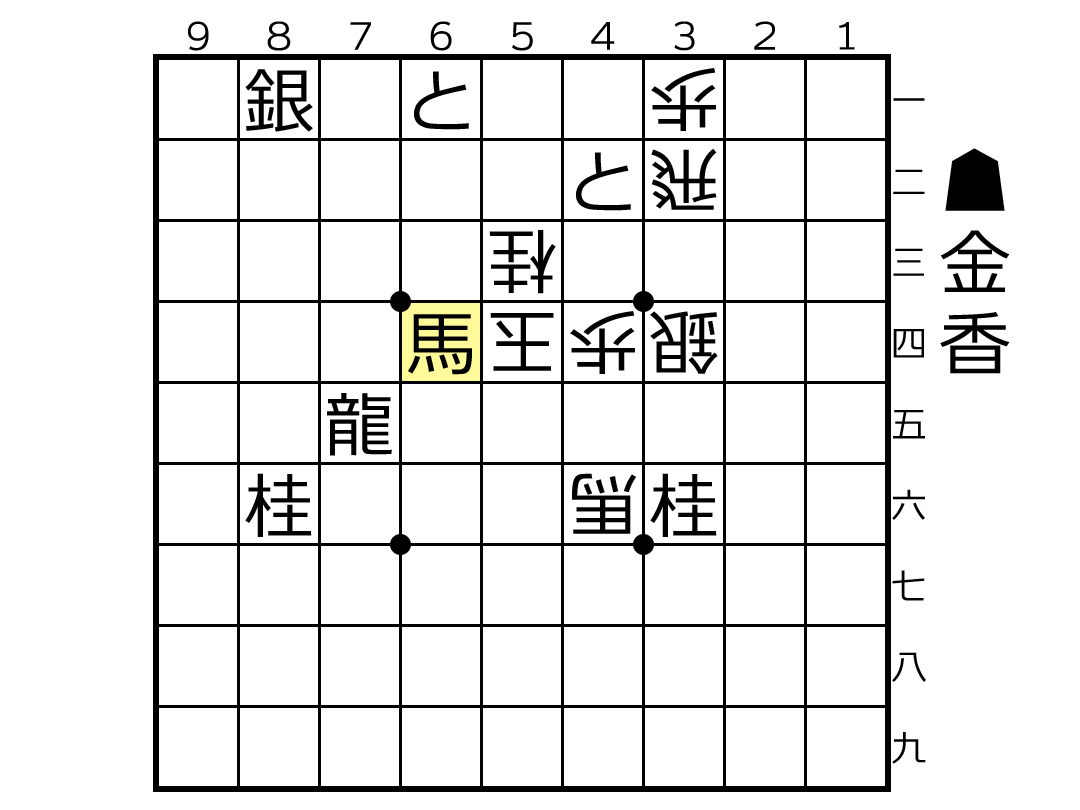

初形に戻ります。

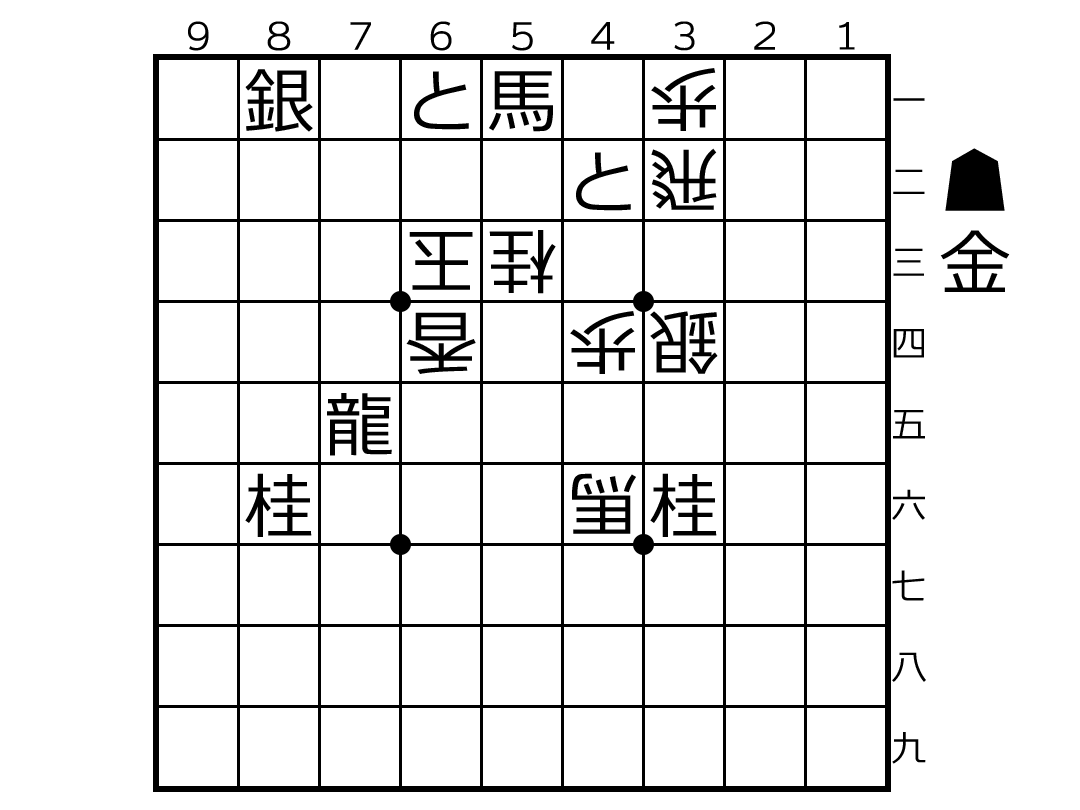

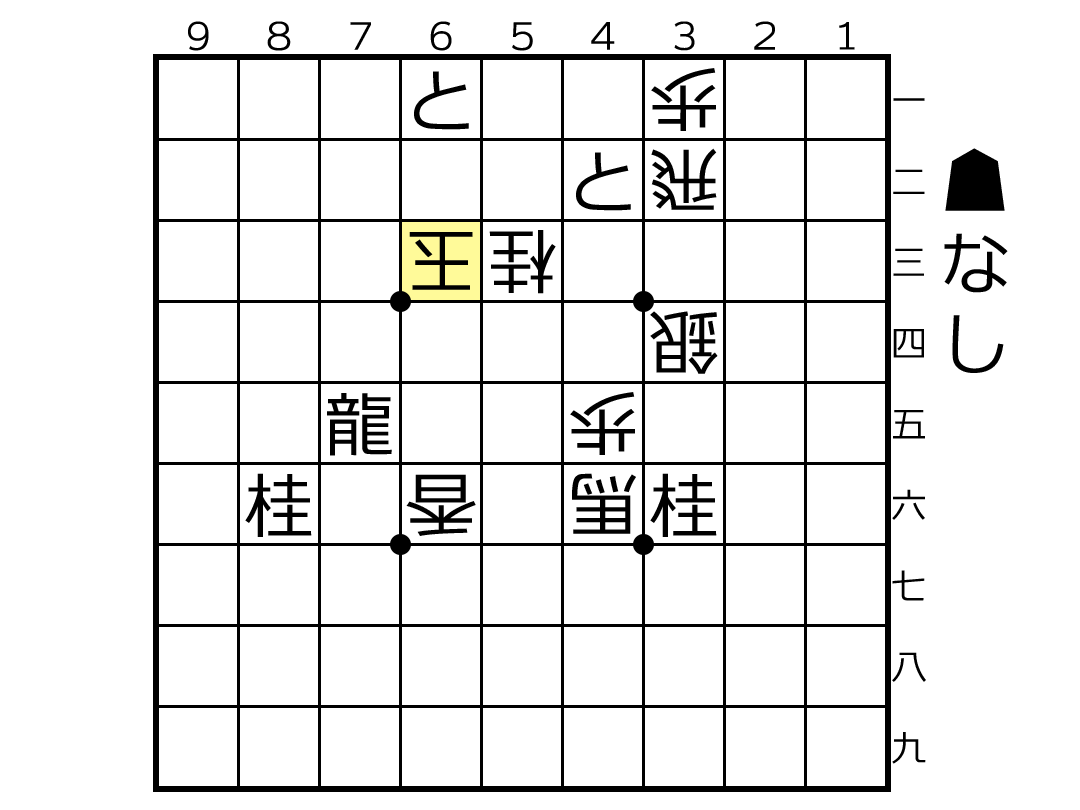

初手から72銀不成 54玉 45金と進めた局面を再度示します。

・4手目45同銀は、7手目52馬から11手で詰む

・4手目45同桂は、7手目62馬から11手で詰む

・4手目45同馬は、7手目73馬から9手で詰む

と分かりました。

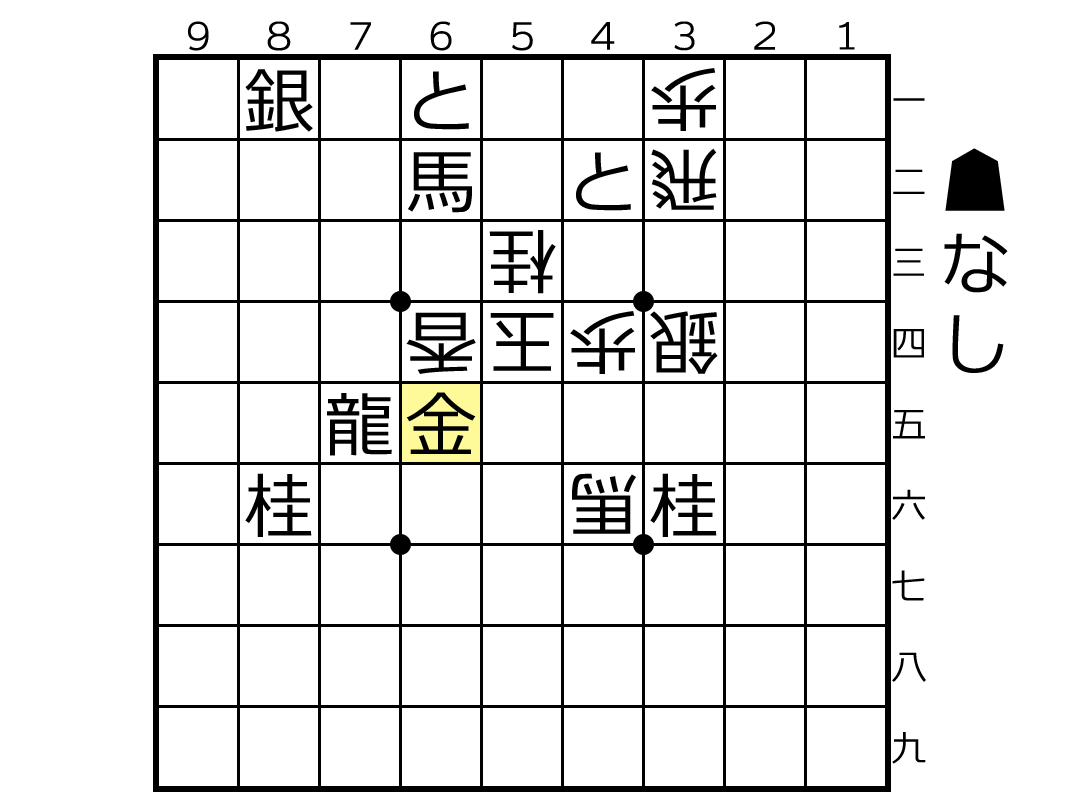

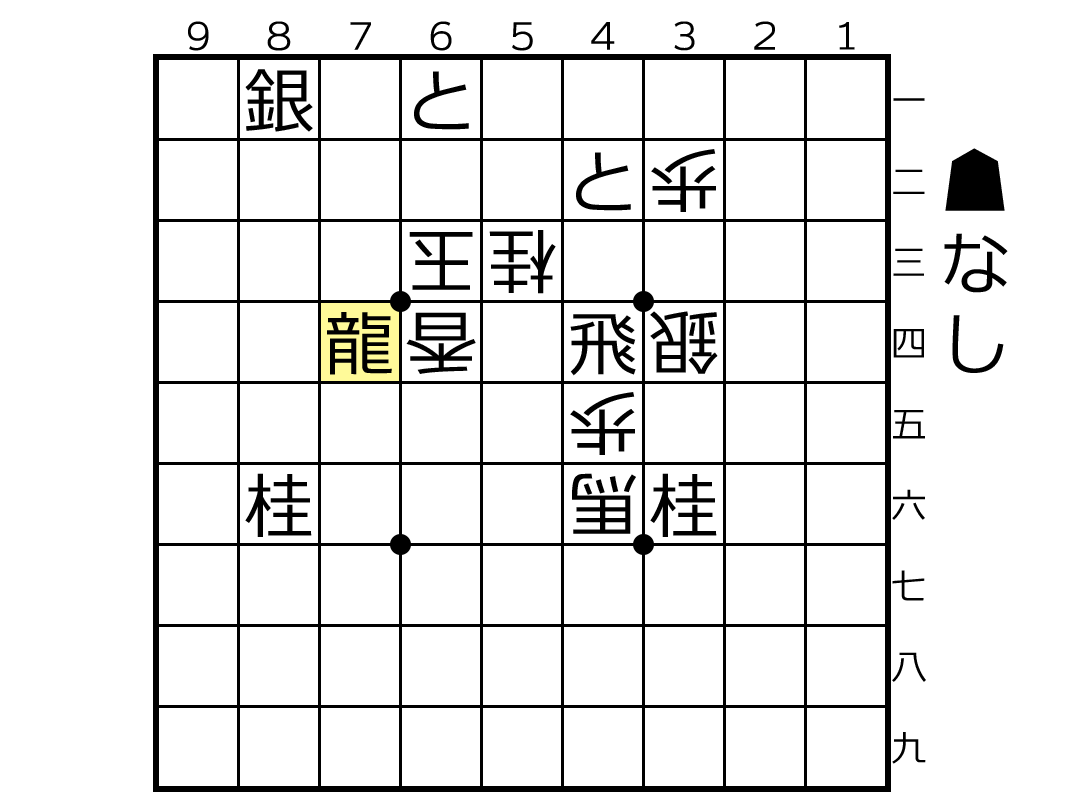

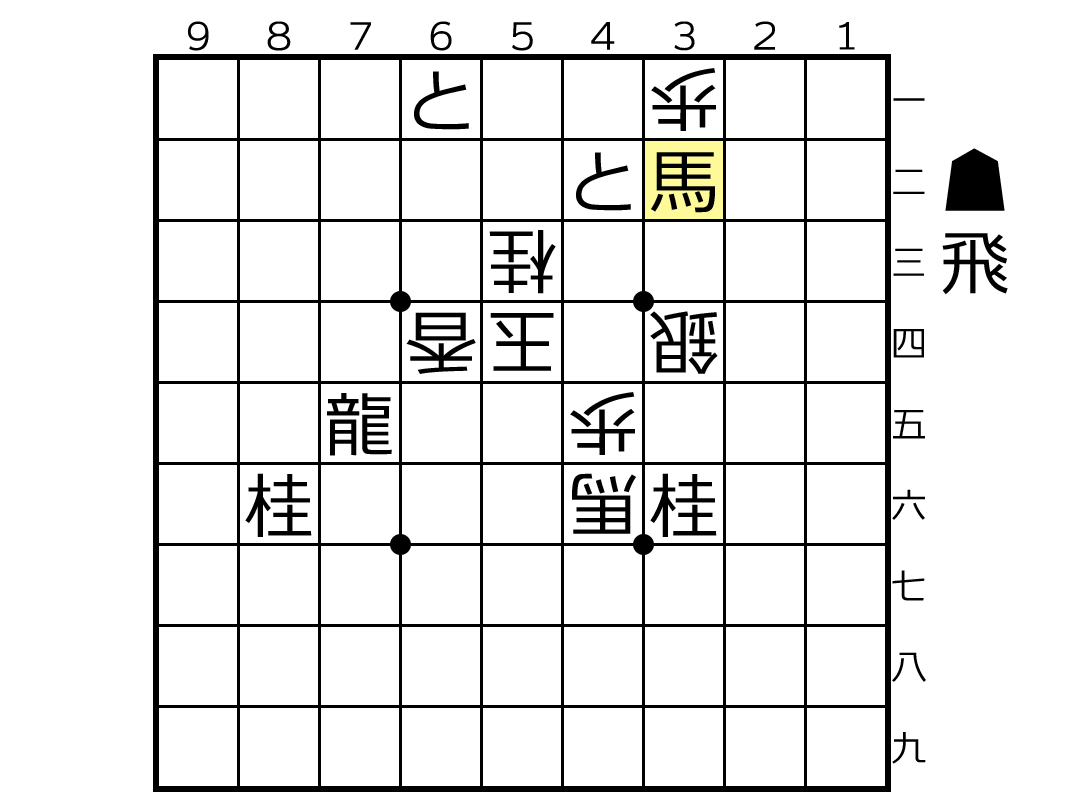

4手目は45同歩が最善の受けです。

5手目63銀不成に6手目同玉と進めます。

4手目45同歩のときは、7手目41馬と後出しできます。

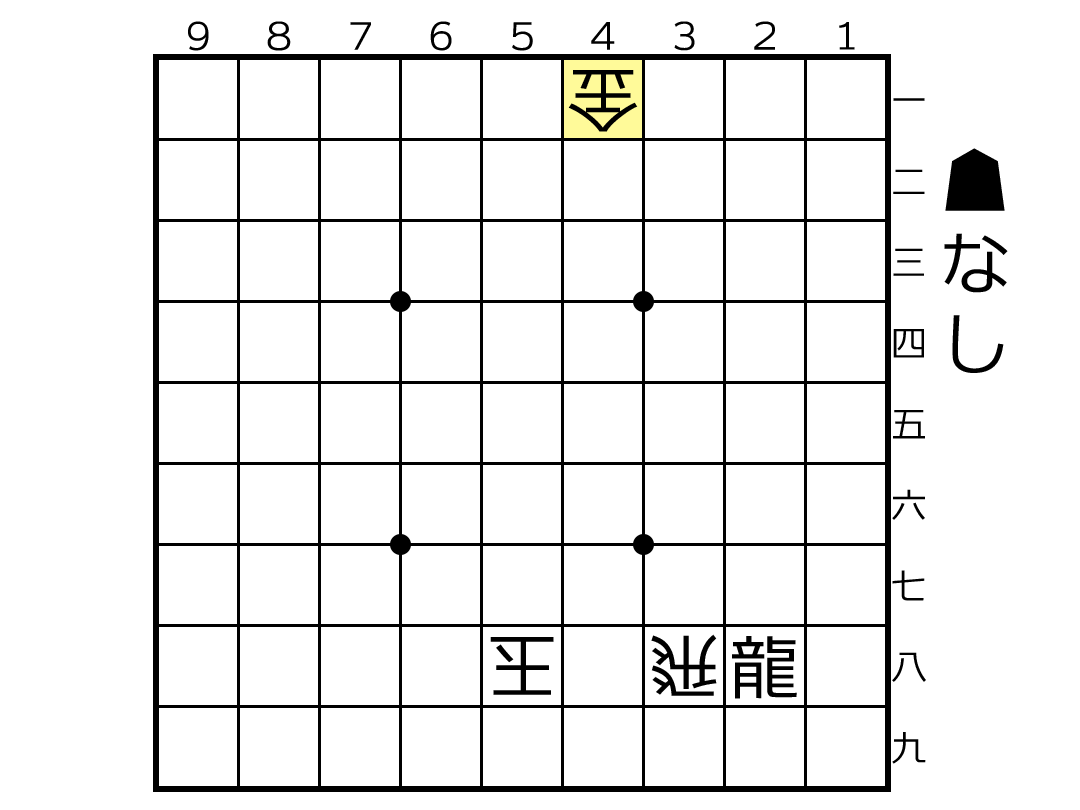

8手目は52Xと合駒をするか、54玉とかわすかのどちらかです。

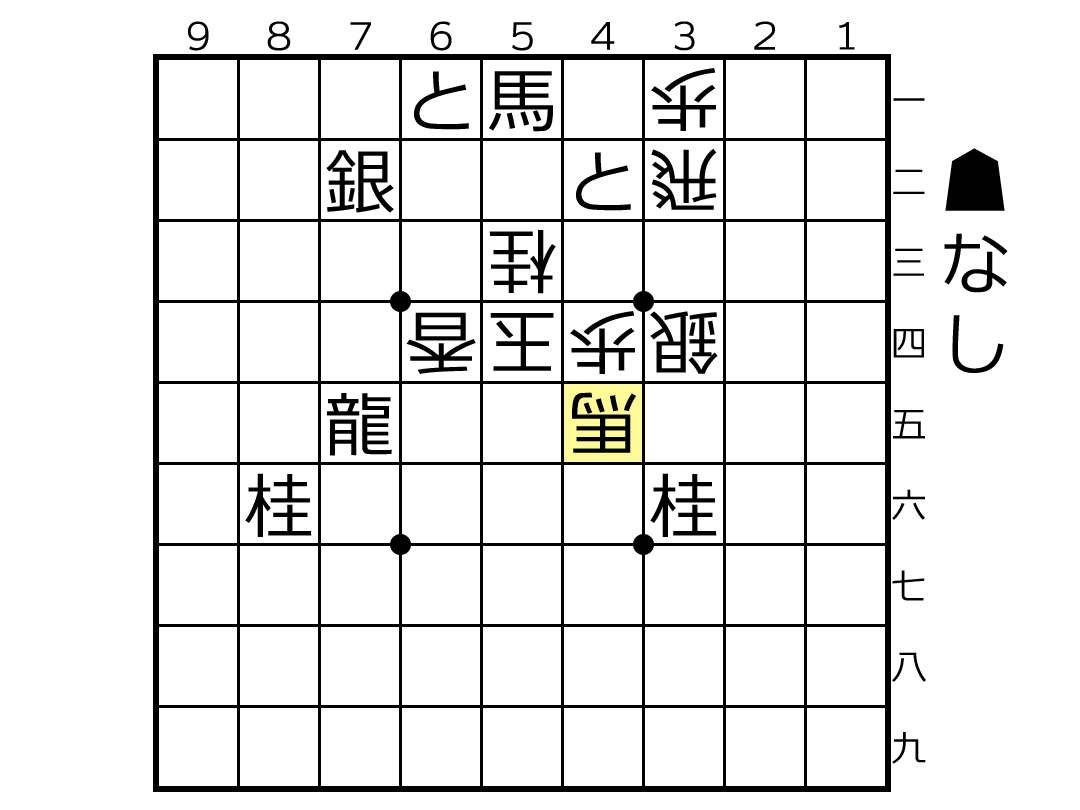

8手目54玉の展開から見ていきます。

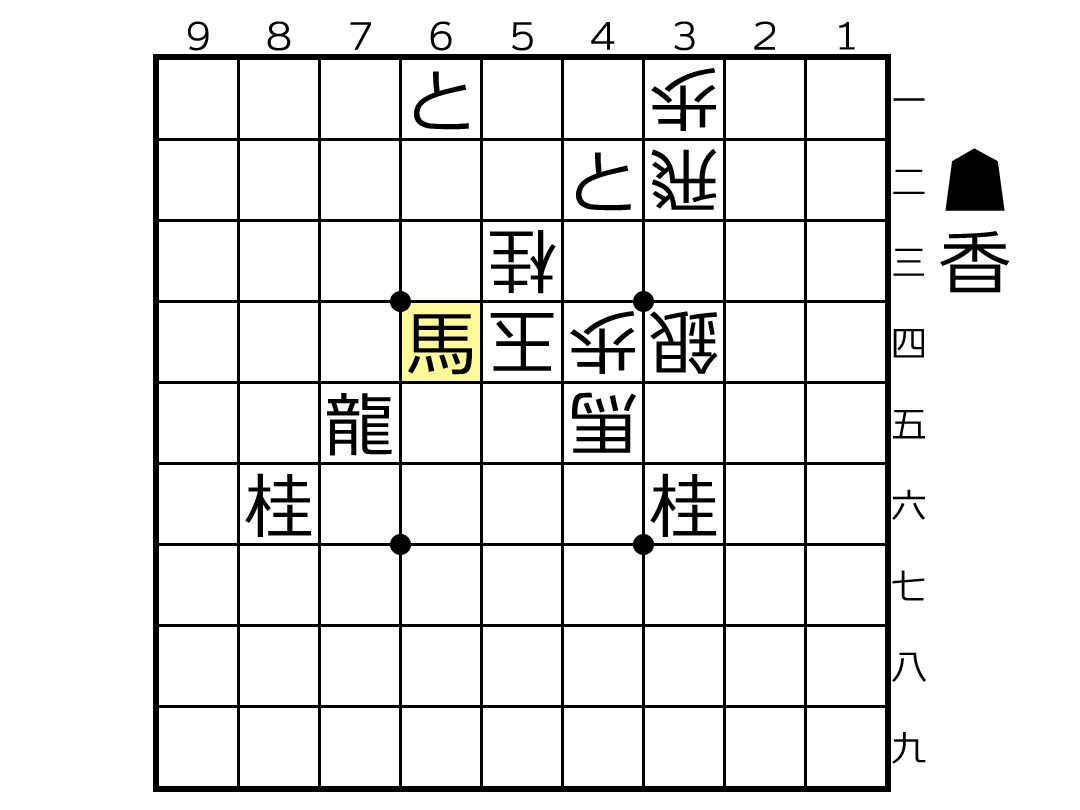

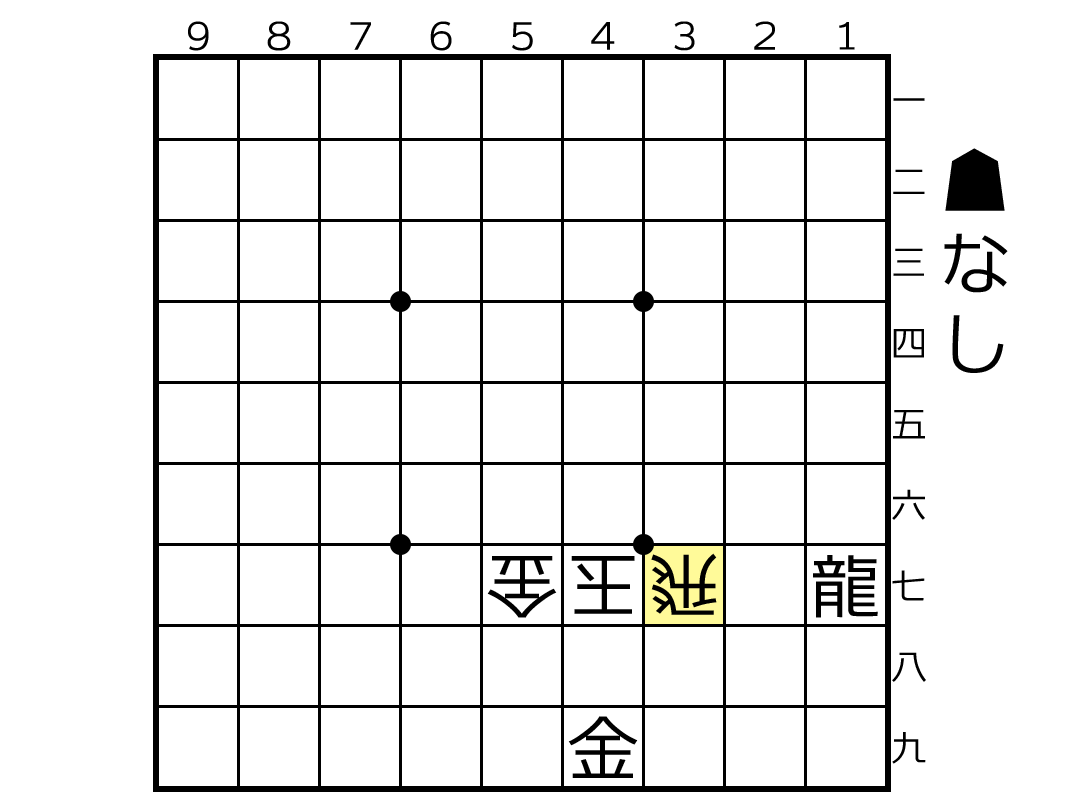

9手目32馬と飛を取ります。

10手目63玉なら11手目74龍までで詰みます。

したがって、10手目は32同歩と取ります。

初形で44の地点にいた受方歩が、45の地点に動いています。

44の地点が空いたことで、11手目44飛と入手した飛を打つことができます。

12手目63玉に

13手目74龍までで詰みます。

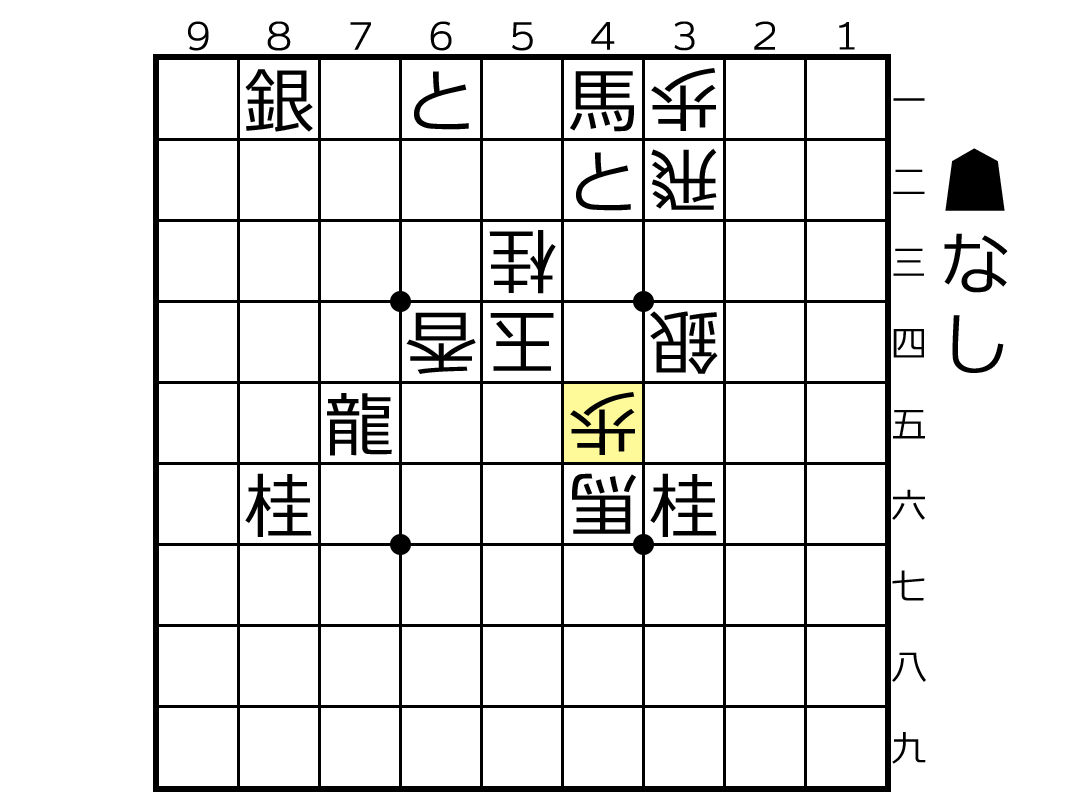

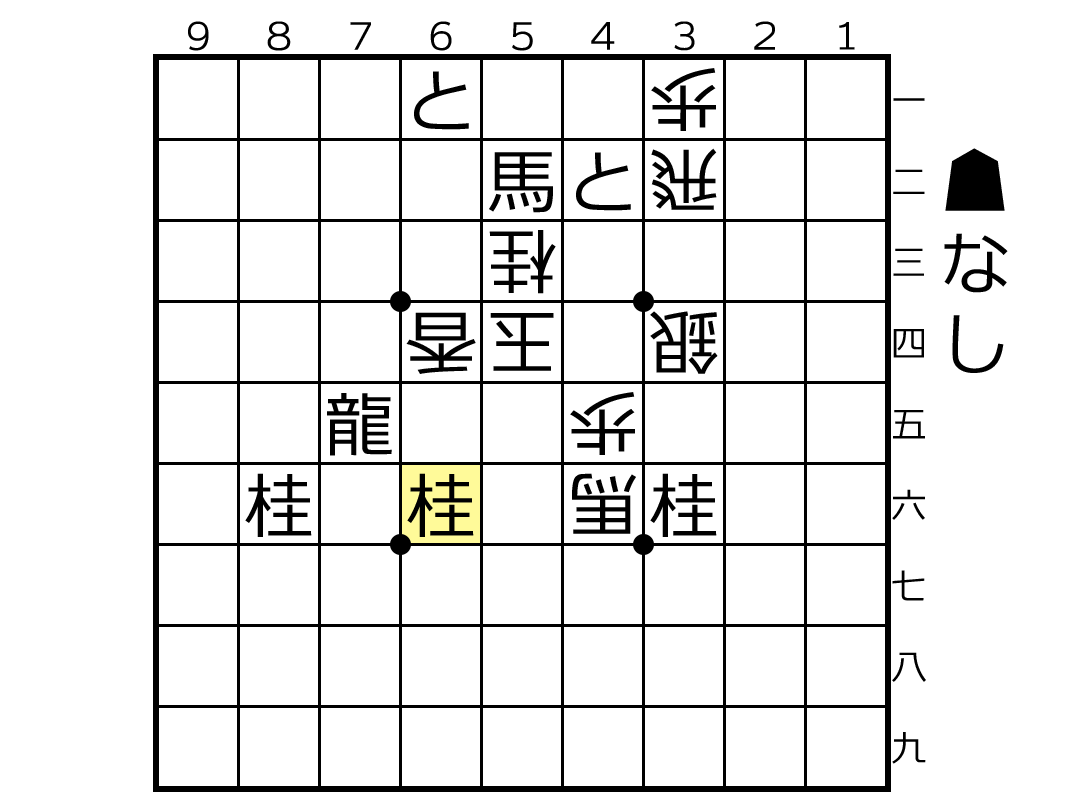

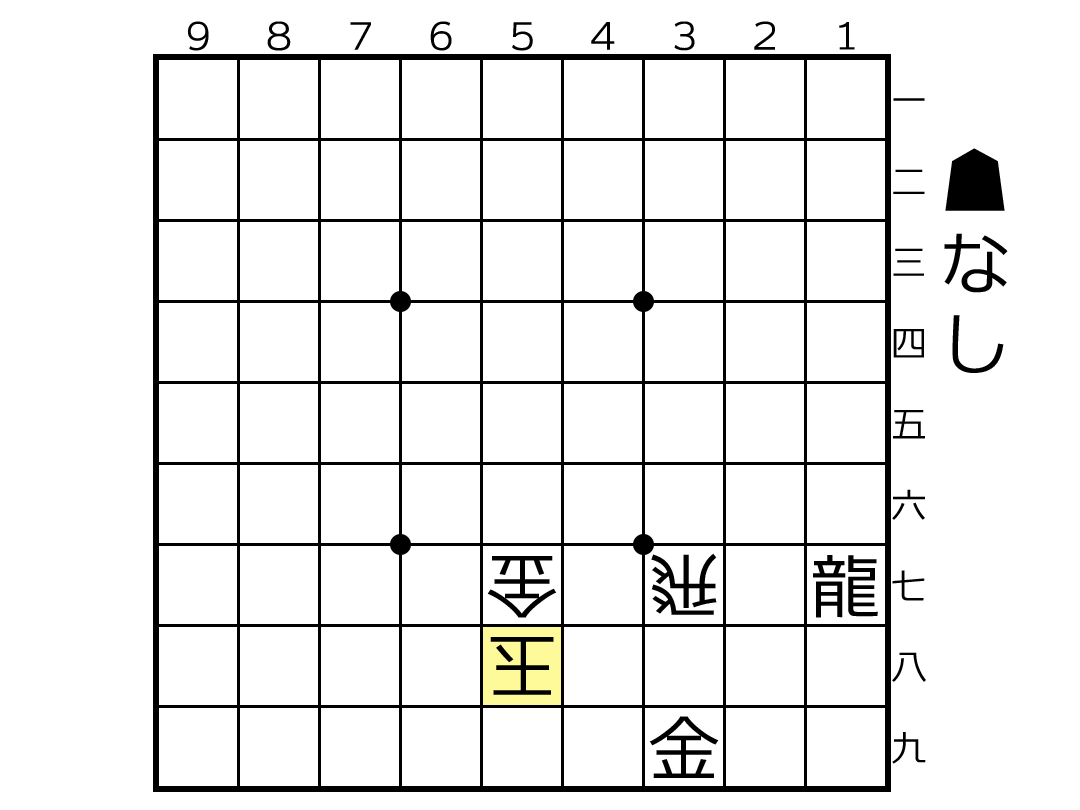

初形に戻ります。

初手から72銀不成 54玉 45金と進めます。

4手目は45同銀/45同歩/45同馬/45同桂の四択です。

4手目は45同歩が最善の受けという話でした。

5手目から63銀不成 同玉 41馬と進めます。

8手目54玉は、13手で詰むと分かりました。

8手目は52の地点に合駒をする手もあります。

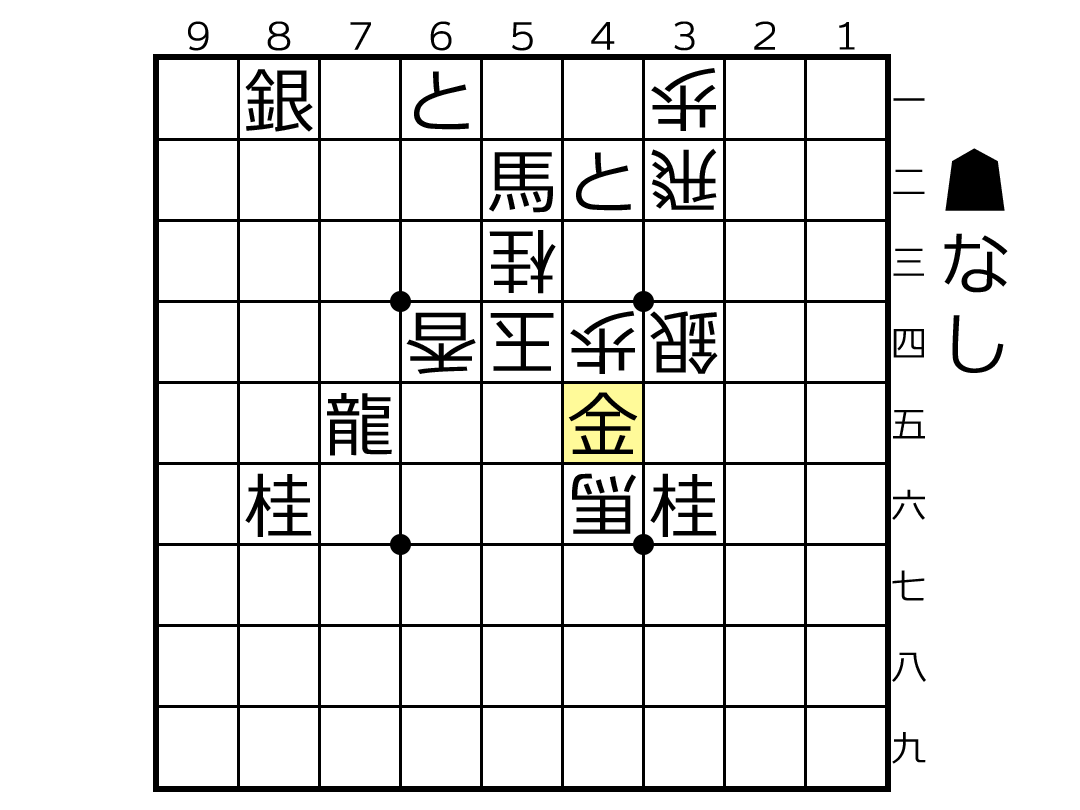

例えば、8手目52歩はどうでしょうか。

9手目に52同馬と取ってしまうと、攻方馬の位置がずれます。

10手目54玉と逃げれば、

攻方は受方32飛を取れなくなっています。

11手目43馬と指しても、12手目同銀と取られて詰みません。

8手目52歩と指した局面に戻ります。

9手目52同馬と取れないことが分かりました。

9手目は62とと指せば解決します。

10手目62同玉と取れそうですが、11手目52馬までで詰みます。

受方はこのと金を取れません。

したがって、10手目は54玉と逃げます。

11手目から32馬 同歩 44飛までで詰みます。

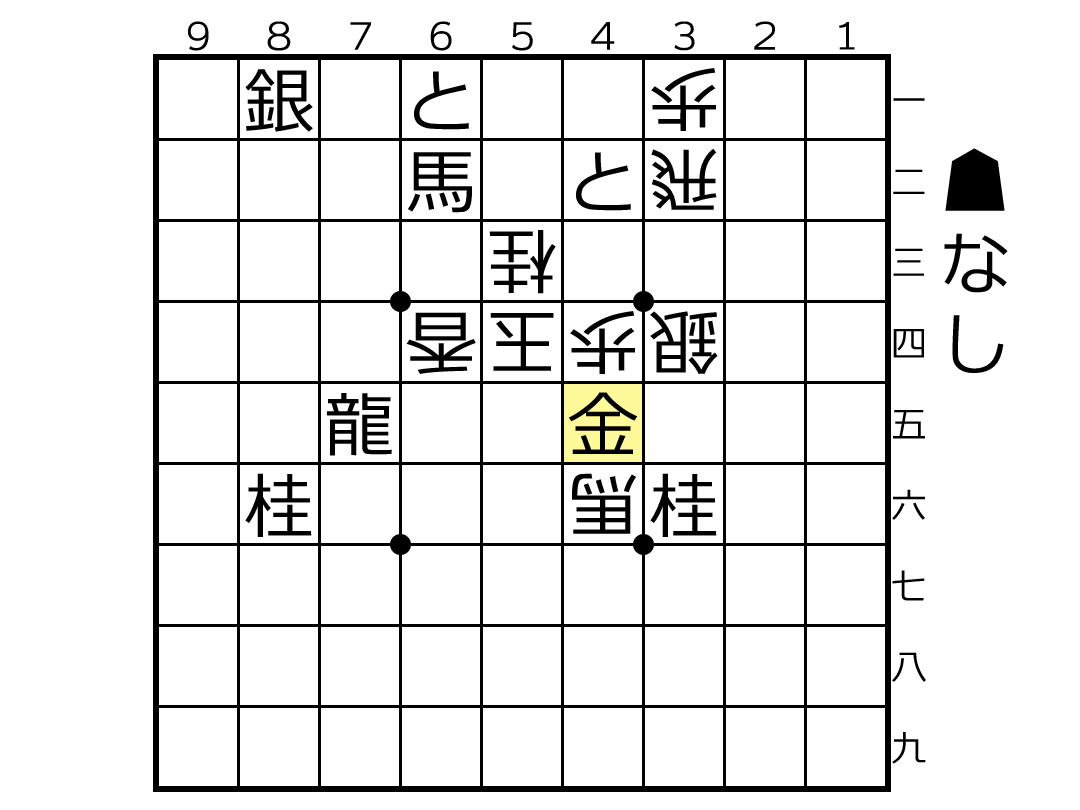

8手目52歩のところで、8手目52桂と桂を合駒していたら、この展開は詰まないことに気付いたでしょうか。

13手目44飛に対して、14手目同桂と取られるのです。

7手目41馬と指した局面に戻ります。

8手目52歩は、9手目62とから13手で詰むと分かりました。

8手目は52桂と桂を合駒するのが最善です。

9手目62とと指しても詰まないことは、先程述べた通りです。

今度は9手目52同馬と取れば詰みます。

8手目52歩のときは、9手目同馬で詰みませんでした。

8手目52桂なら、9手目同馬と取れるのは何故でしょうか。

とにかく10手目は54玉と逃げるしかありません。

ここで攻方の持駒が歩だったら、有効な手はありませんでした。

持駒が桂だと、11手目66桂があります。

12手目は66同香と取るしかありません。

64の地点にいた受方香が、66の地点に動きました。

この2手で、一体何が変わったのでしょうか。

13手目は63馬が正解です。

14手目は63同玉と取るしかありません。

これまで主役だった攻方馬を捨ててしまいます。

あまりにも驚きの展開ですが、初形とよく見比べてみてください。

初形から攻方銀・馬を犠牲に、受方香が64から66の地点に移動しています。

濃密なやり取りがありましたが、結果として現れたのは、たったこれだけの局面変化なのです。

最初に「初形の受方64香を動かす方法はあるか?」という話をしたのを思い出してください。

うまくいかずに早々に切り捨てた手順です。

なんとその手順が達成されています。

15手目74龍と指せば詰上りです。

受方香が64から66の地点に移動しているので、54の地点に攻方龍が利くようになっています。

16手目54玉と逃げる手がなくなっています。

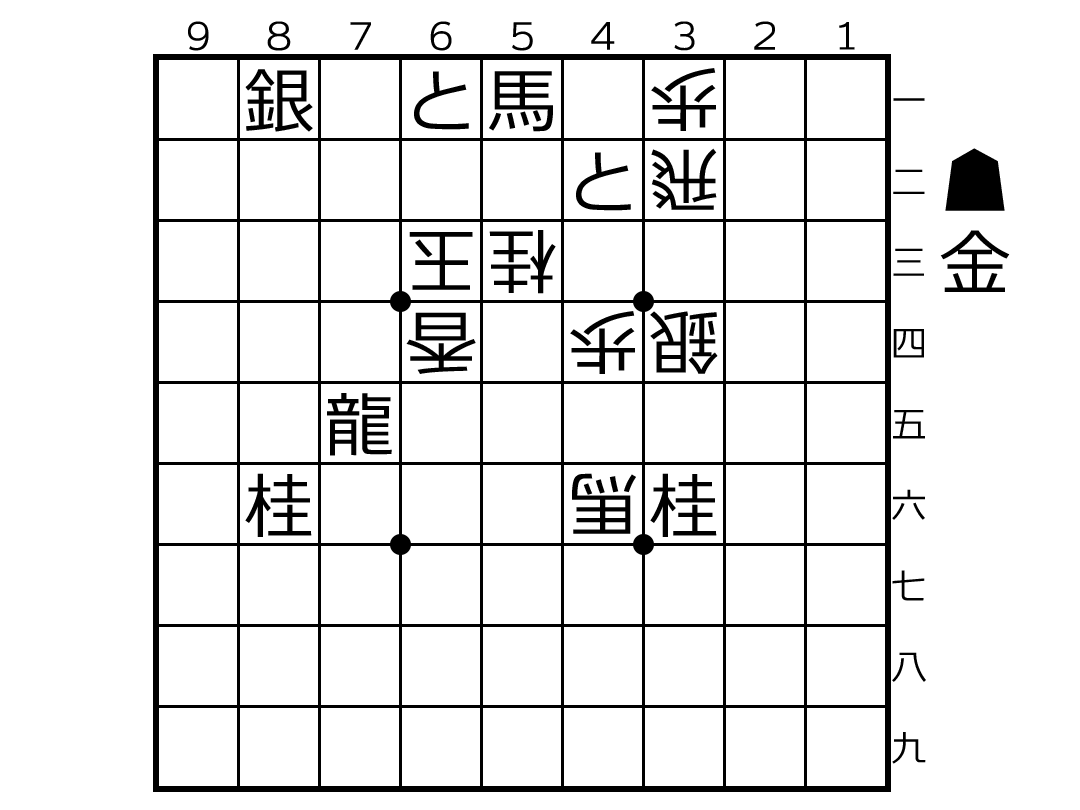

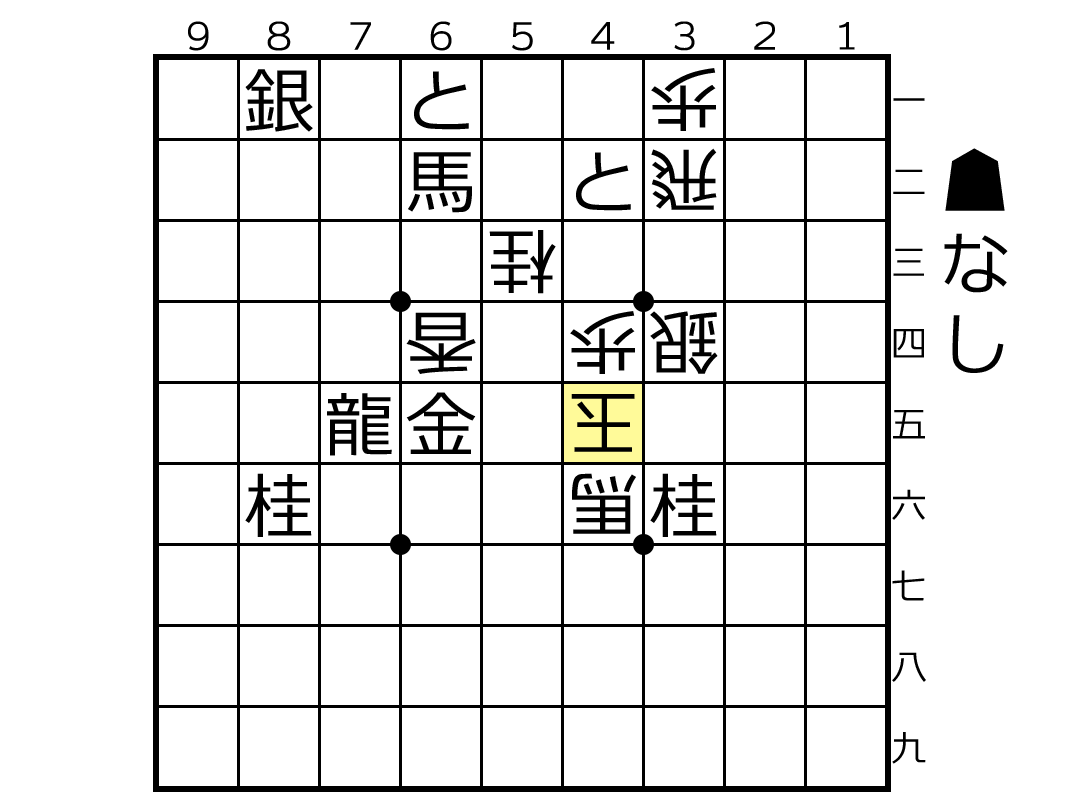

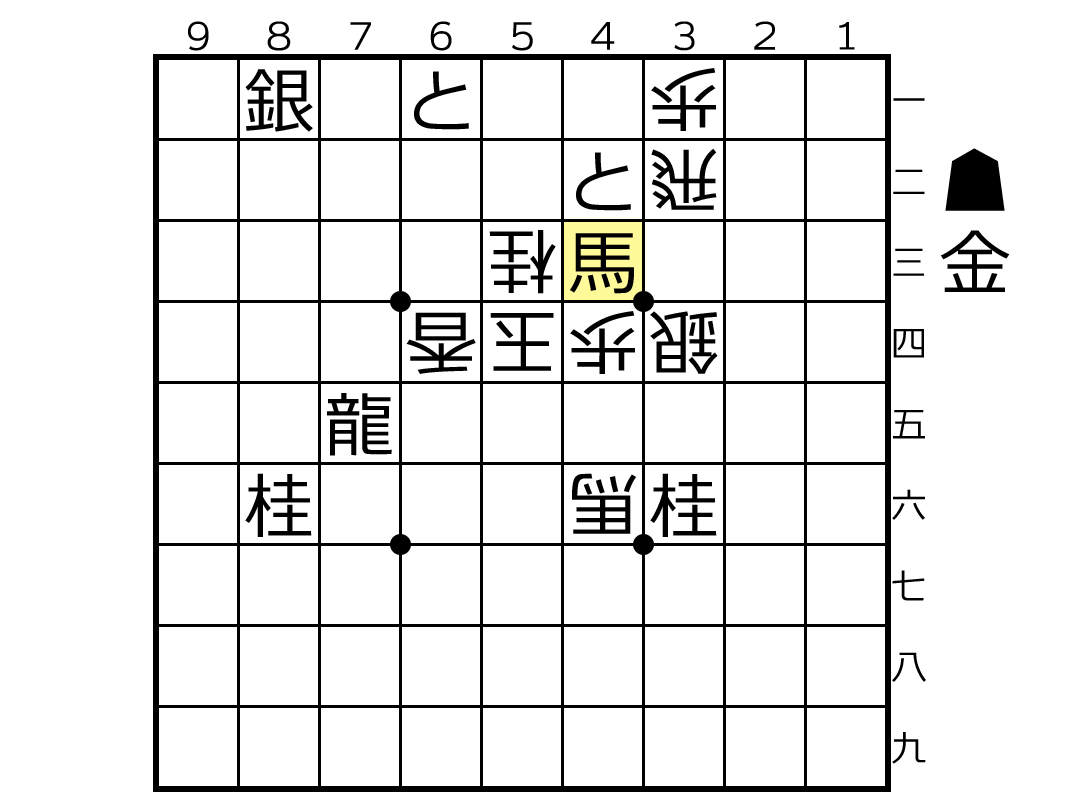

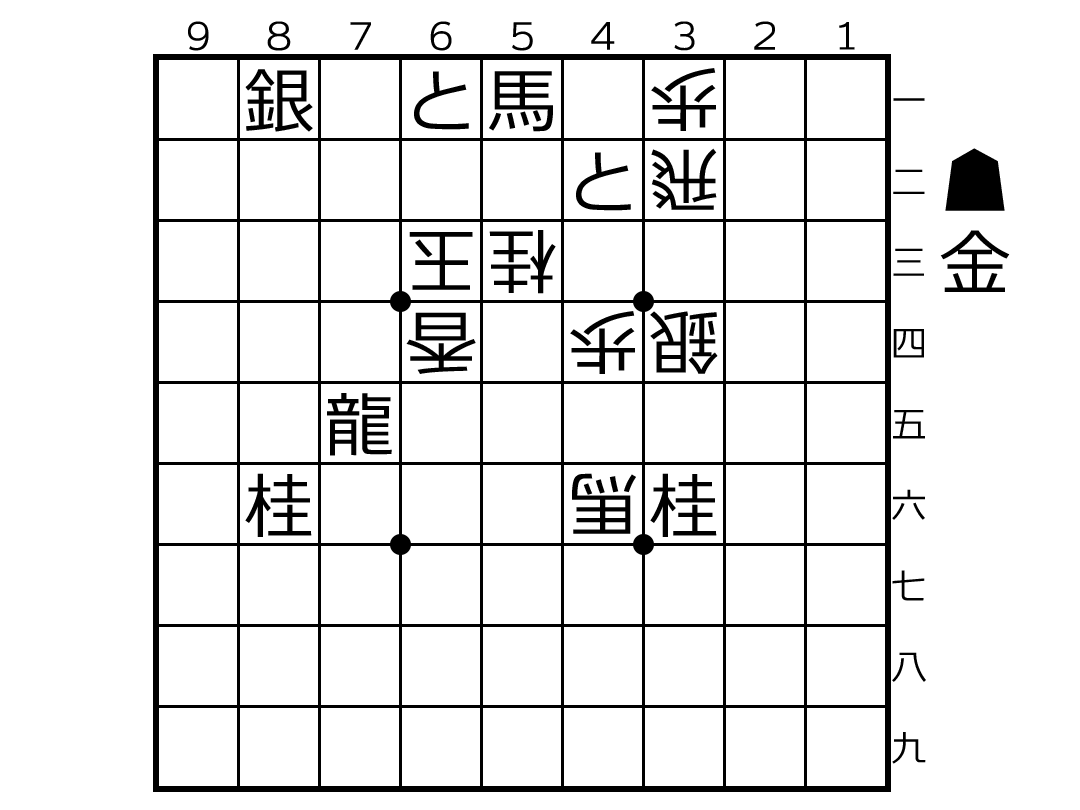

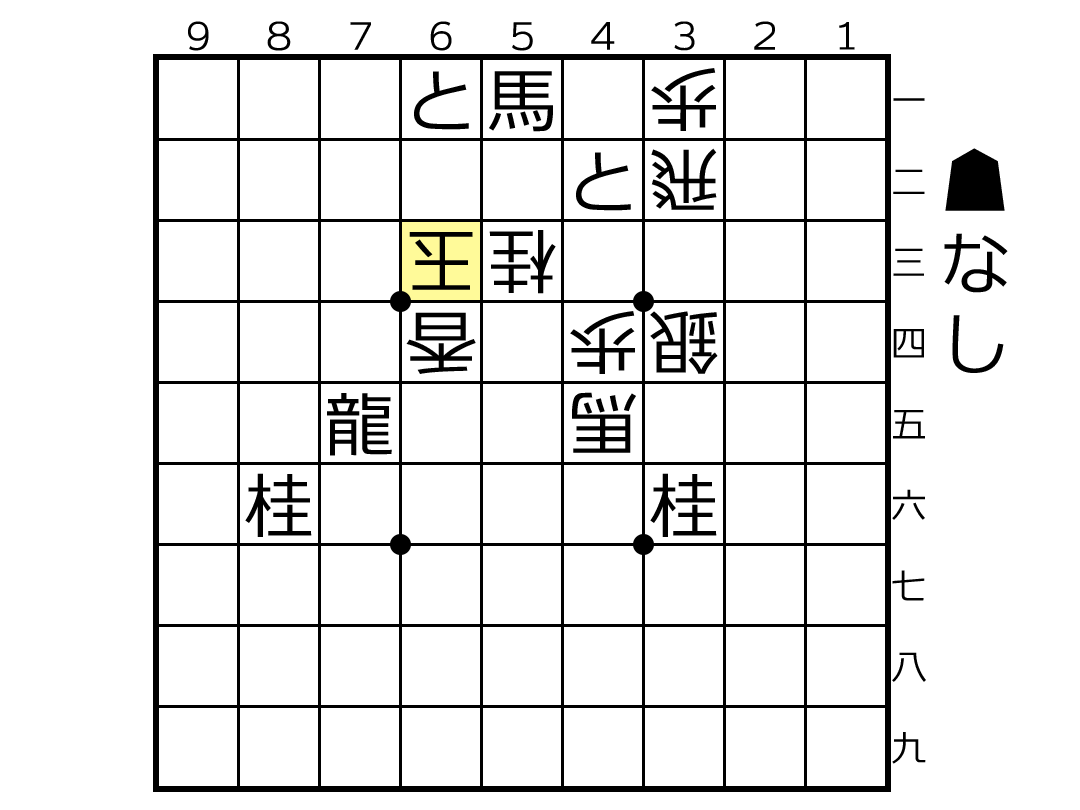

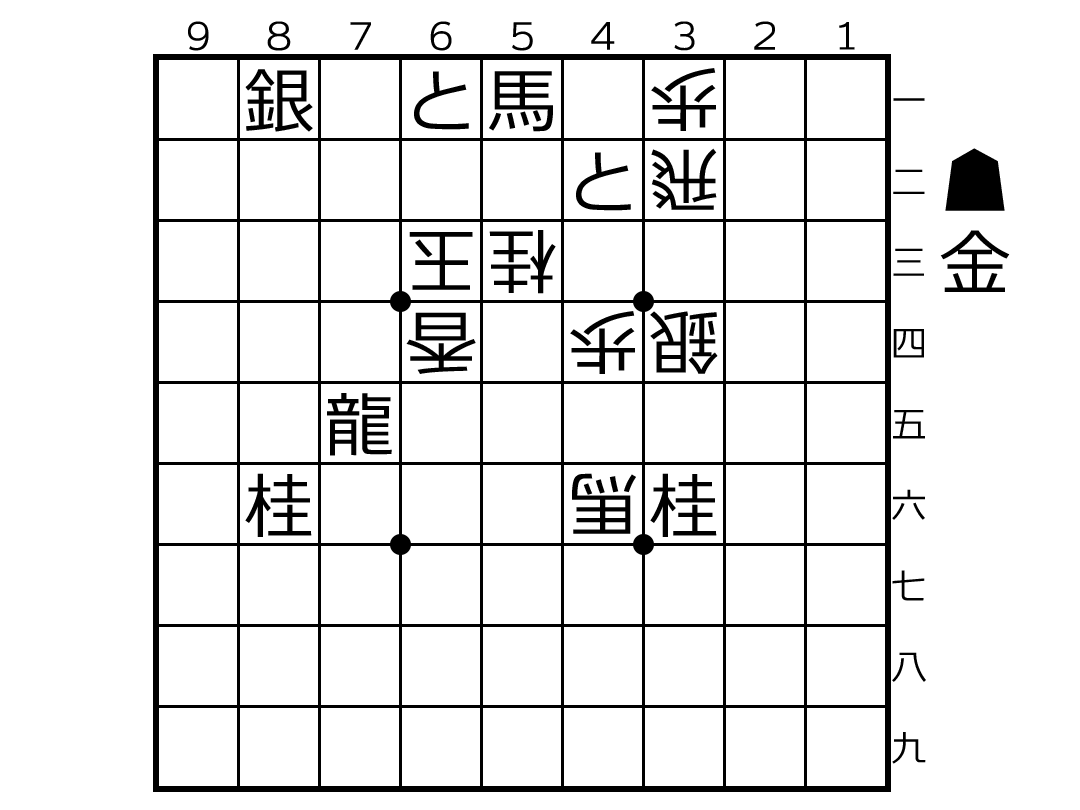

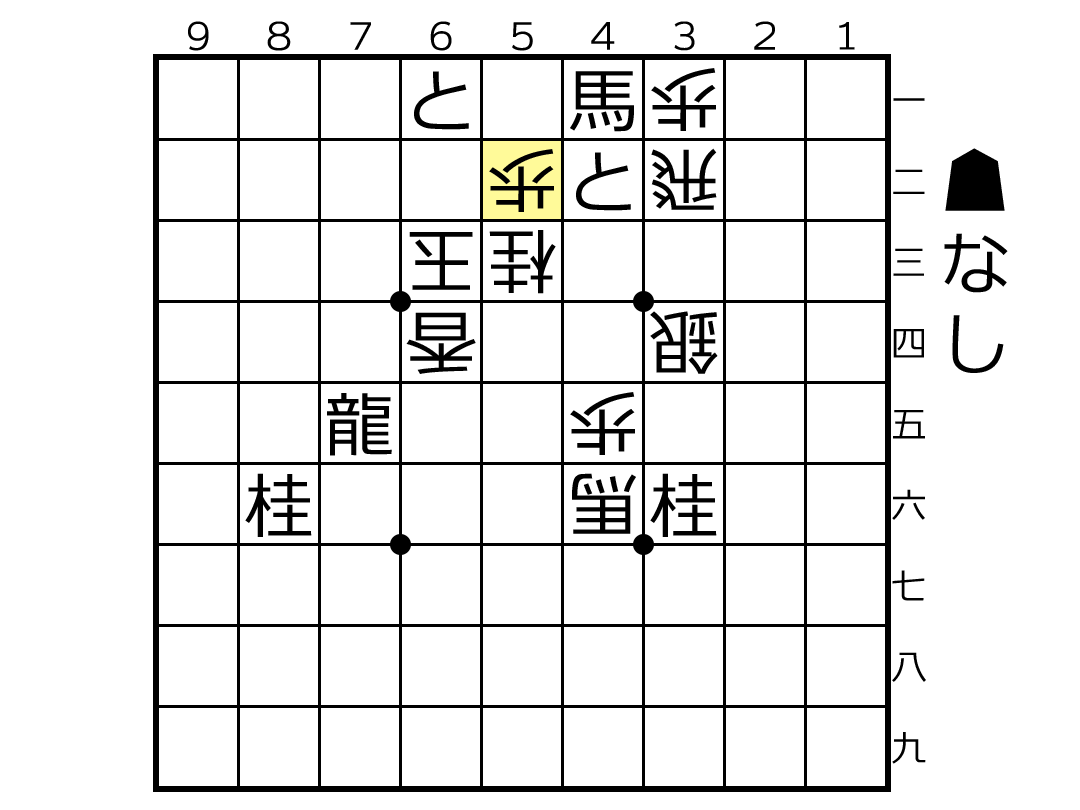

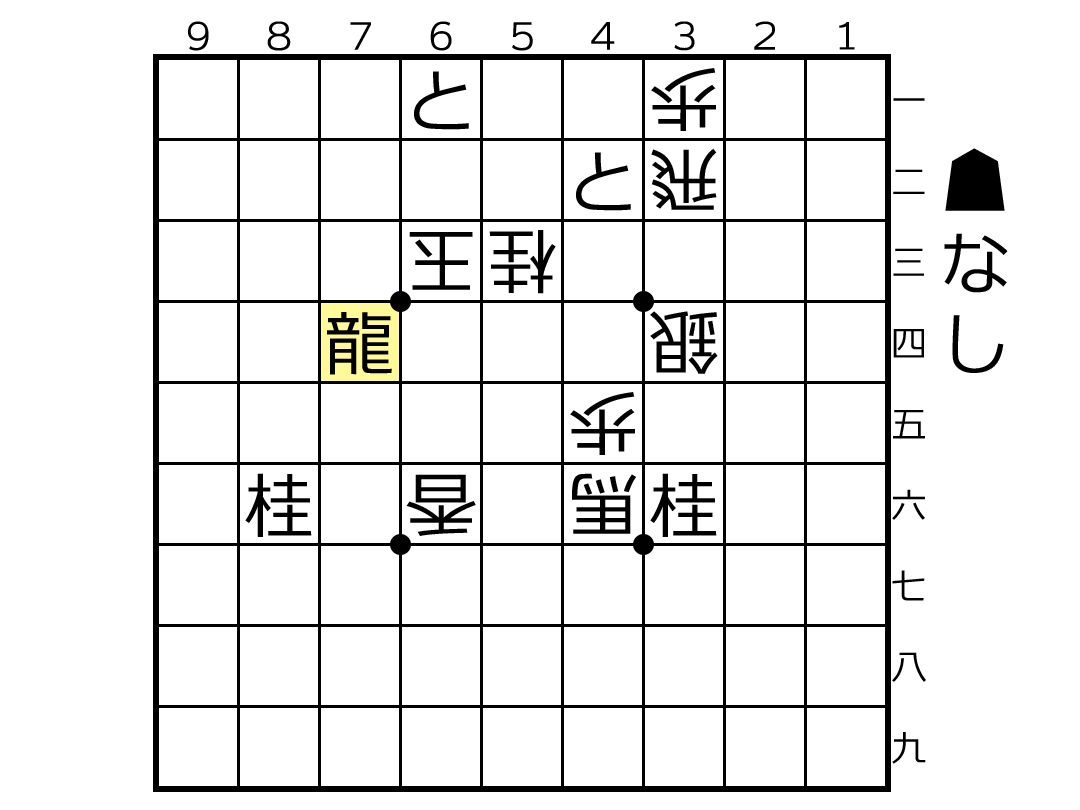

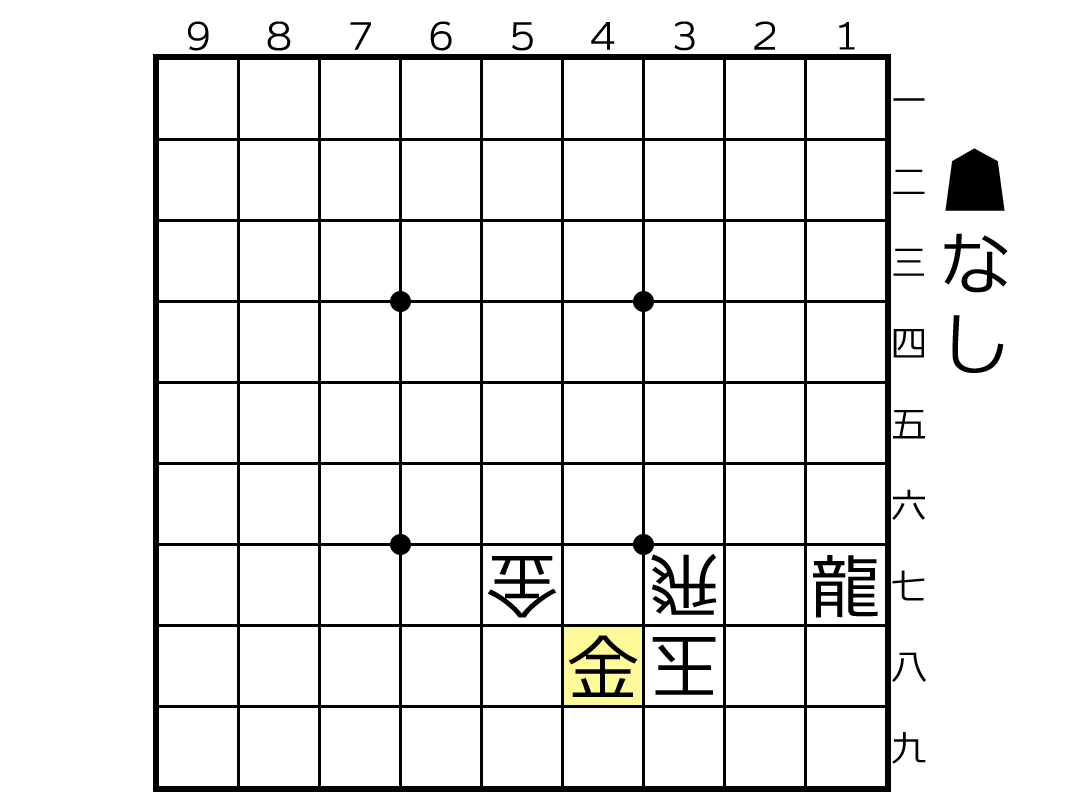

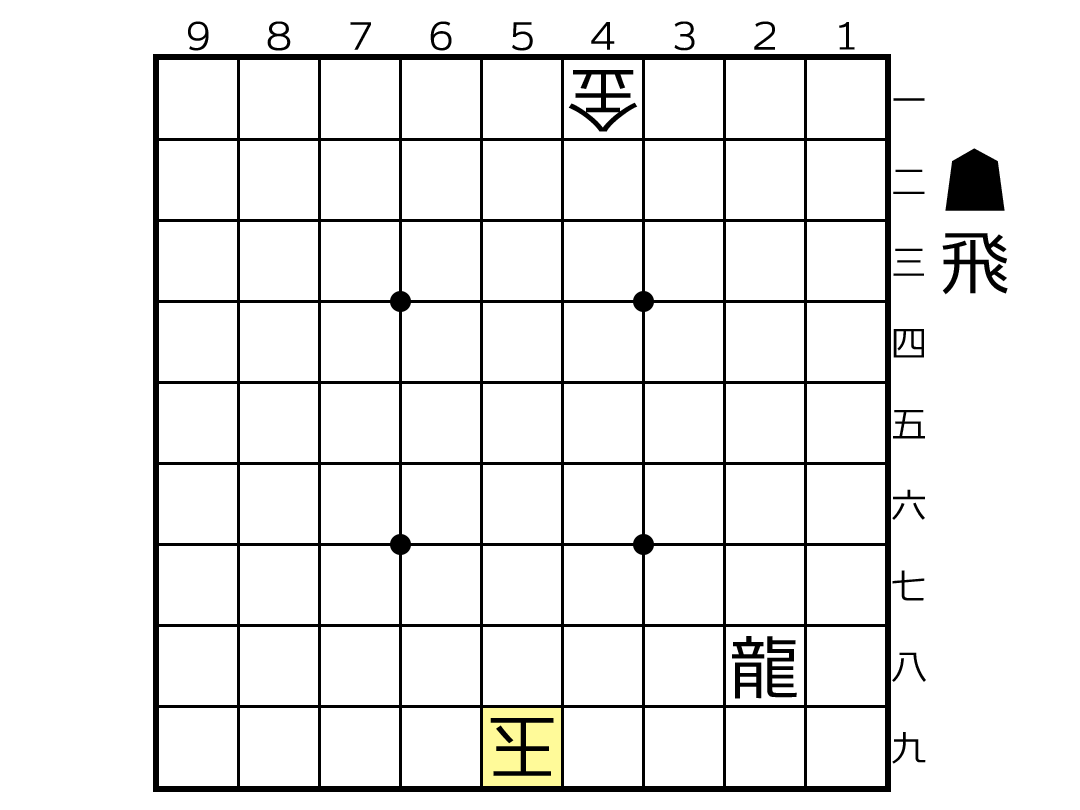

初形に戻って手順を振り返ります。

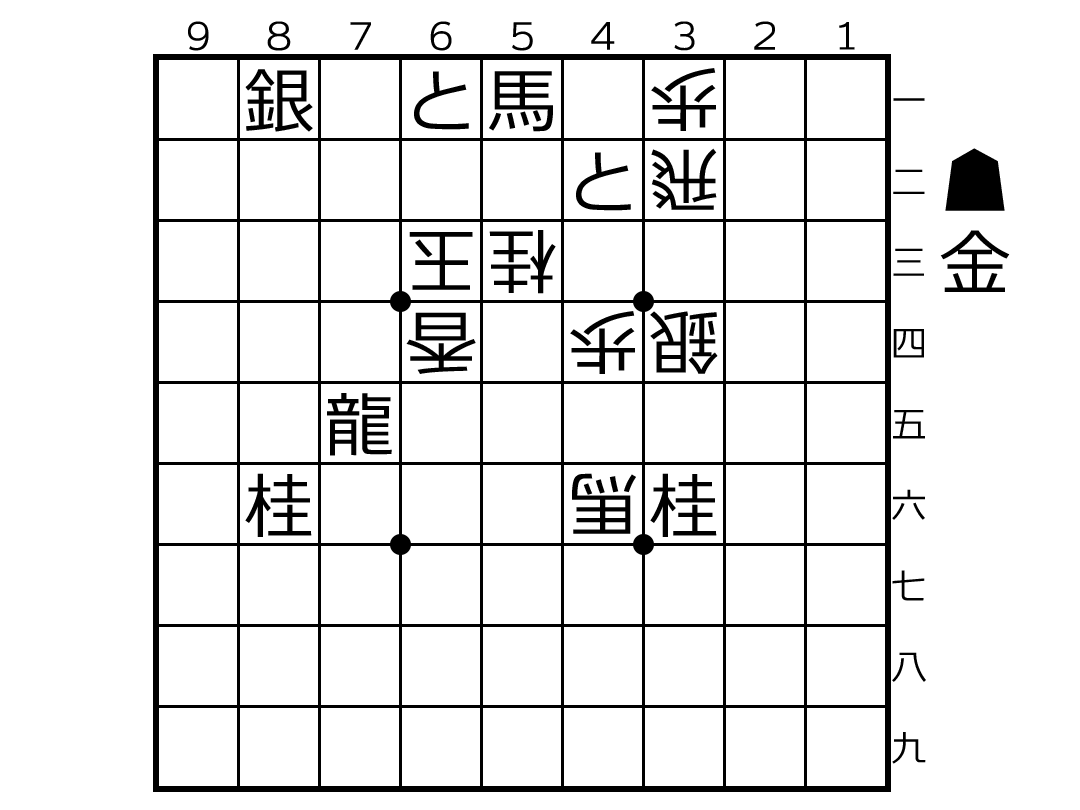

詰将棋 15手

(A)72銀不成、54玉、45金、(イ)同歩、

63銀不成、同玉、41馬、(ロ)52桂、

同馬、54玉、66桂、同香、

63馬、同玉、74龍

まで 15手

(イ) 同桂は63銀不成、同玉、62馬、54玉、44馬、63玉、74龍 まで 11手

(イ) 同銀は63銀不成、同玉、52馬、54玉、43馬、63玉、74龍 まで 11手

(イ) 同馬は63銀不成、同玉、73馬、54玉、64馬 まで 9手

(ロ) 54玉は32馬、同歩、44飛、63玉、74龍 まで 13手

(ロ) 52歩は62と、54玉、32馬、同歩、44飛 まで 13手

(A) 41馬は54玉、45金、同桂/同銀/同馬で逃れ(4手目同歩なら詰む)

(A) 62馬は54玉、45金、同歩/同銀/同馬で逃れ(4手目同桂なら詰む)

(A) 52馬は54玉、45金、同歩/同桂/同馬で逃れ(4手目同銀なら詰む)

(A) 73馬は54玉、45金、同歩/同桂/同銀で逃れ(4手目同馬なら詰む)

本作は、受方の対応を見てから、攻方が後出しで攻める構成です。

攻方が先に態度をはっきりさせる、つまり攻方馬の位置を決めてしまうと、うまくいきません。

攻方ははやる気持ちを抑え、態度を保留するのがポイントです。

しかも、後出しのパターンが4つも現れます。

作意・変化・紛れの全てを存分に駆使して、作品が表現されています。

「受方香を動かす」という小さな局面変化が達成される結末も、濃密な手順とのギャップで、とても意外性があります。

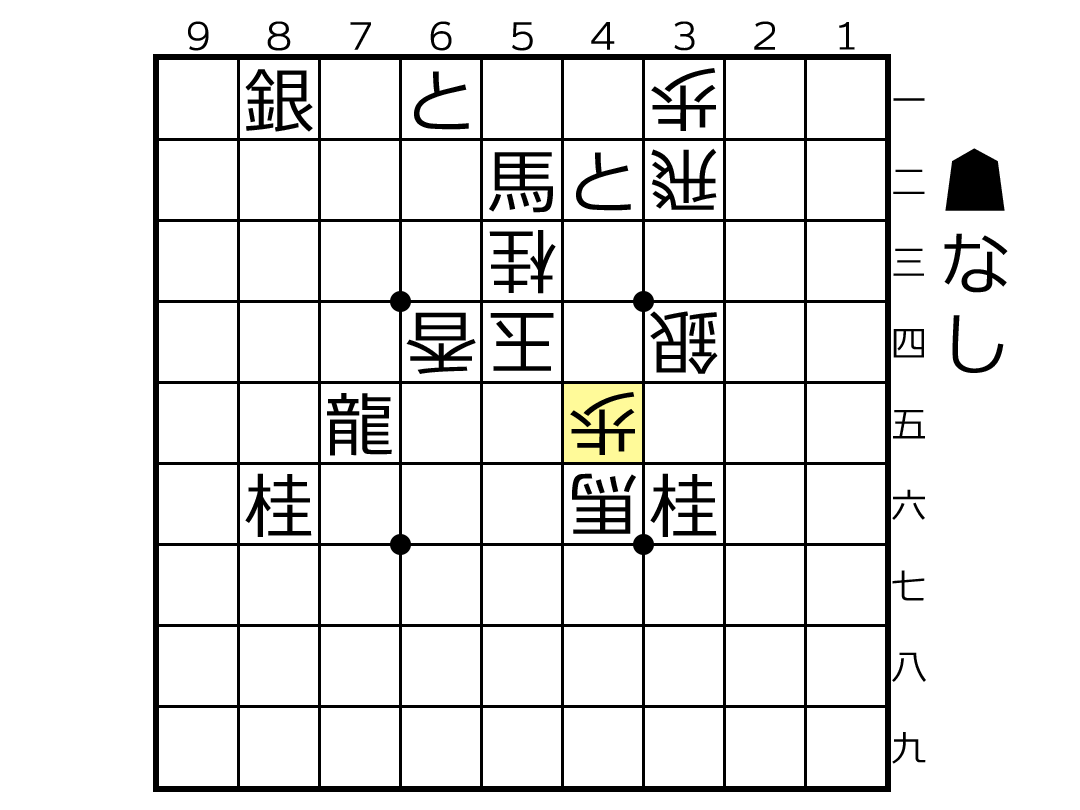

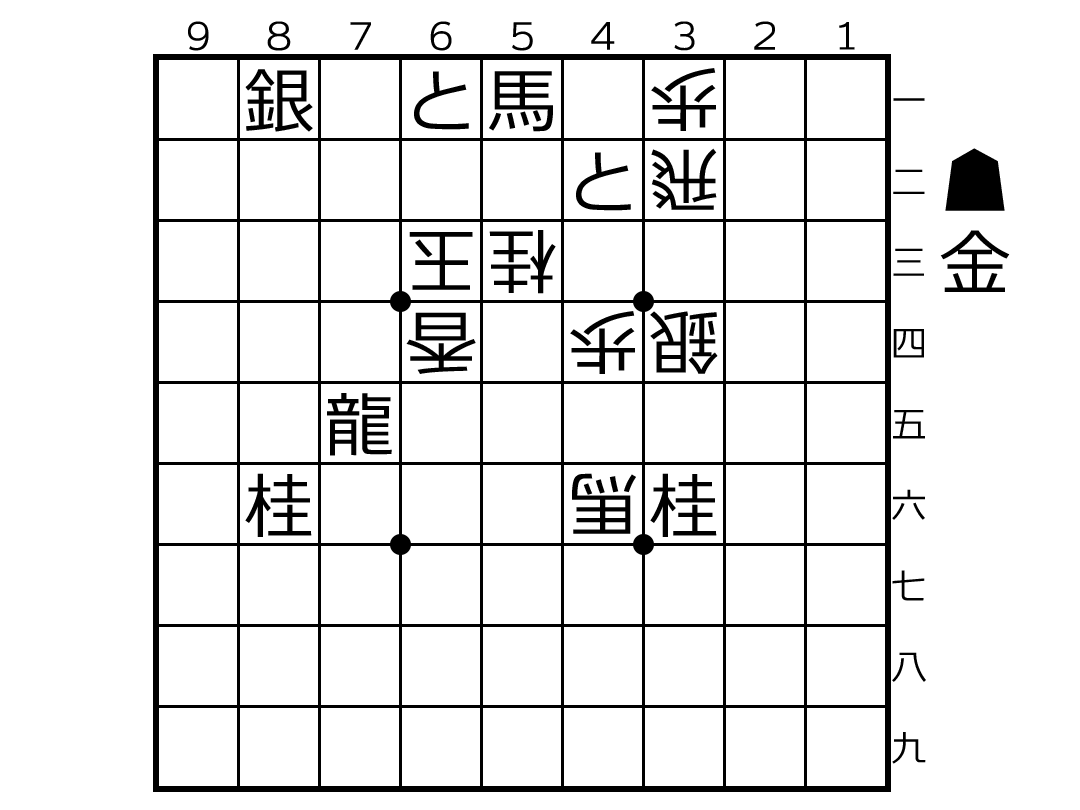

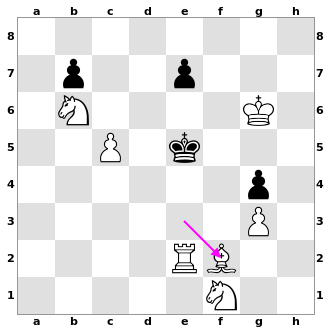

② 金子清志 作

詰将棋パラダイス 第32回 神無一族の氾濫 2010年6月

アンチキルケばか千日手 12手

【 アンチキルケ 】

駒取りがあったとき取った方の駒が、最も近い将棋での指し始め位置に戻される。

[補足]

戻り方等は以下の細則に従う。

1) 成駒は成ったまま戻る。

2) 戻り位置に駒があるため、戻れない場合は戻らない。

3) 駒取り時、駒が戻るまでを一手と見なす。

4) 金銀桂香(成駒も含む)が5筋で駒取りを行い、複数の戻り先候補がある場合、戻る位置を選択できる。片方にのみ戻れる場合は強制的にそちらに戻る。

【 ばか千日手 】(協力千日手)

双方協力して最短手数で初形局面に戻す。

[補足]

・達成する目的が初形局面に戻すことなので、初形で攻方に持駒があれば、「詰上り手余り不可」の条件の適用対象外 。

・戻すべき初形局面は左右の対称性を考慮しない。初形と左右対称の局面になっても、その時点ではまだ千日手は不成立。

・「千日手」で達成すべき目標は「同一局面4回」ではない。あくまで初形に戻すことが目的。初形と関係なく千日手にするのが目的でもない。

48金、同金/41金、38龍/28龍、59玉、

51飛、57金、48龍、同玉、

41飛成/28龍、38飛、39金、58玉

まで 12手

本作は、「千日手」「ばか」「アンチキルケ」という3つの変則ルールが用いられています。

千日手では、攻方の目的が異なります。

普通の詰将棋では、攻方は受方玉を詰ますように指します。

一方、千日手では、攻方は初形局面に戻るように指します。

本将棋の千日手のように、初形と同じ局面が4回現れなくてもよいです。

初形と同じ局面が、2回現れればよいルールです。

初形以外の局面が2回現れても、目的は達成されていません。

ルール名が若干紛らわしいですが、「本将棋のルールとしての千日手」と「変則ルールとしての千日手」は、区別されるべき別物であることにご注意ください。

あくまで「変則ルールとしての千日手」は、問題の目的を指しています。

変則ルールとしての千日手は、達成すべき局面が初めから提示されているのが、大きな特徴と言えます。

攻方が受方玉に王手をかけなければならないのは、普通の詰将棋と同じです。

ばかルール(あるいは協力ルール)では、受方が攻方の目的に協力します。

普通の詰将棋では、受方は攻方の目的に抵抗するように指します。

一方、ばかルールでは、受方は攻方の目的に協力して指します。

ばかルールがない単なる千日手だと、

・攻方:初形局面に戻すように指す

・受方:初形局面に戻さないように抵抗する

となります。

ばか+千日手(あるいは協力+千日手)だと、

・攻方:初形局面に戻すように指す

・受方:初形局面に戻すように指す

となって、双方の目的が同じになります。

アンチキルケは、駒取りをしたときに「特殊なこと」が起こるルールです。

駒を取ったとき、取った側の駒が実戦初形の位置に戻されます。

駒を取って戻るまでで1手です。

取った側の駒が成駒の場合、成る前の駒種の実戦初形位置に戻ります。

このとき、成駒は成った状態を維持します。

例えば、攻方龍が相手駒を取った場合、28の地点(攻方飛の実戦初形位置)に攻方龍が戻ります。

玉・角・飛以外の駒は、実戦初形の位置が複数あります。

駒が戻る位置は、駒を取った位置から最も近い実戦初形位置になります。

戻る距離が同じ場合は、駒を取った側が戻る位置を選べます。

例えば、5筋で攻方金が相手駒を取った場合、49・69のどちらの地点(どちらも攻方金の実戦初形位置)に戻るかを、攻方が選べます。

また、駒が戻ろうとする位置が、既に他の駒で埋まっている場合、取った側の駒は戻らず、通常の駒取りになります。

出題図を再掲します。

互いに何かを指して、この局面に戻ってくればよいわけです。

正確には、盤上の駒配置・双方の持駒・手番の三要素が全て同じにならないと、同じ局面に戻ったことにはなりません。

攻方がパスして、受方もパスできれば、2手で目的達成です。

しかし、特殊な変則ルールを使わない限り、攻方と受方が1手ずつ指すと、基本的に初形と異なる局面が現れます。

初形と同じ局面に戻るには、最短でも4手は必要です。

厄介なのが、アンチキルケの存在です。

駒を取ると、取った側の駒が実戦初形の位置に戻ります。

場合によっては、駒が遠くまで移動してしまい、局面を戻すのに苦労します。

できれば駒取りをせずに、攻方駒で王手して受方玉を動かす手順の連続で、局面を戻したいところです。

例えば、初手49金

2手目47玉

3手目17龍

4手目37飛不成

5手目58金

6手目38玉

7手目48金

8手目39玉

9手目38金

10手目49玉

11手目39金

12手目58玉

13手目28龍

14手目38飛不成

と進めれば、初形局面に戻ります。

しかし、局面を戻すのに14手かかっています。

本作はそれよりも短い12手の手順があるので、この14手の手順は不正解です(正解手順が12手であることは、問題で示されています)。

アンチキルケの効果を利用しないといけない、つまり駒取りを含む手順が正解になるでしょう。

初形に戻ります。

初手で王手になるのは、通常のルール(例えば、普通の詰将棋)では48金・49金・38龍の3つです。

初手38龍は駒取りなので、

アンチキルケがあると、攻方龍は28の地点(攻方飛の実戦初形位置)に戻ります。

38龍と駒を取って、28龍と戻るまでで1手です。

このときの棋譜表記は、本将棋の棋譜表記では表せません。

ここでは、「38龍/28龍」のように表すことにします。

「/」の前が1回目(駒取り)の指し手で、後ろが2回目(駒取り後)の指し手を表しています。

(専門誌でも、アンチキルケでこの棋譜表記がよく用いられています。)

初手の候補は、48金・49金・38龍/28龍の他にも、38金/49金もあります。

38金と受方飛を取った後に、

攻方金が49の地点(攻方金の実戦初形位置)に戻る着手です。

攻方が38金と指した瞬間は、受方58玉に王手がかかっていません。

しかし、49金と戻るまでで1手です。

攻方の着手が完了したときに、受方玉に王手がかかっていれば、攻方は王手義務を満たしたことになります。

49金と戻って着手が完了したとき、攻方28龍の利きが通って、受方58玉に王手がかかっています。

さらに、攻方49金でも王手がかかっているので、初手38金/49金は両王手です。

まとめると、初手の候補は

(1) 48金

(2) 49金

(3) 38龍/28龍

(4) 38金/49金

の4つです。

しかし、本作は解く手掛かりに乏しく、結構難しい作品です。

さっそく作意手順を並べていくことにします。

初形に戻ります。

初手の正解は48金です。

2手目48同金と取ってもらうのが目的です。

受方金で駒を取ったので、この受方金は41の地点(受方金の実戦初形位置)に戻ります。

61の地点も受方金の実戦初形位置ですが、41の地点の方が近いです。

攻方金が盤上から消去され、受方金も遠くまで行ってしまいました。

本当にこれで初形局面に戻せるのでしょうか。

3手目は38龍/28龍です。

38龍と受方飛を取って、

攻方龍が28の地点(攻方飛の実戦初形位置)に戻る着手です。

このとき、攻方龍は成った状態を維持します。

盤上から受方飛も消えてしまいました。

4手目59玉とかわして、

5手目51飛と入手した飛を最も遠くから打ちます(いわゆる最遠打)。

飛を打つにしても、なぜ51の地点なのでしょうか。

52の地点など、別の地点から打ってはダメなのでしょうか。

この理由は今はまだ分かりません。

6手目57金と金を合駒します。

57の地点からいなくなった受方金は、41の地点まで飛んでいってしまいました。

57の地点に別の受方金が設置されて、少しずつ局面が戻ってきた感じです。

7手目は48龍です。

なんと攻方龍も動かします。

せっかく局面が戻ってきたと思いきや、また遠ざかってしまいました。

8手目は48同玉と攻方龍を取ります。

このとき、受方玉は51の地点(受方玉の実戦初形位置)に戻るはずです。

しかし、51の地点は攻方飛で埋まっています。

したがって、8手目に48同玉と指した後は、受方玉は戻らずに着手が完了します。

これが5手目51飛と打った効果です。

9手目は41飛成/28龍です。

41飛成と受方金を取り、

攻方龍が28の地点(攻方飛の実戦初形位置)に戻る着手です。

攻方は金を失っていましたが、これで金を入手できました。

5手目51飛は、金の入手を狙った手でもあったのです。

さらに、28の地点に攻方龍が設置されて、局面はだいぶ戻ってきました。

10手目は38飛と飛を合駒します。

これで38の地点に受方飛が戻ってきました。

11手目39金に

12手目58玉とかわせば、

初形局面に戻ります。

盤上の駒配置・双方の持駒・手番の三要素全てが同じなので、12手目58玉と指した局面は、初形局面と同一です。

初形に戻って手順を振り返ります。

アンチキルケばか千日手 12手

48金、同金/41金、38龍/28龍、59玉、

51飛、57金、48龍、同玉、

41飛成/28龍、38飛、39金、58玉

まで 12手

本作は、初形局面に戻すのに、盤上の駒全てが動いたり、一時的に消去されたり、とにかく局面が激しく変わっていきます。

アンチキルケの効果で、駒が遠くに飛ばされながらも局面が戻るのは、なんとも驚きの展開です。

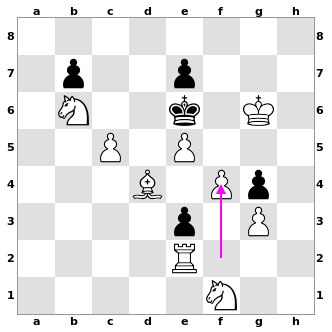

③ Damien Grossi 作

Die Schwalbe 1930年

Mate in 3

Twin (b) After the key of (a)

【 Mate in n (#n) 】

白から指し始め、黒がどのように応じてもn手以内で黒のキングをメイトする。

[補足]

・詰将棋と異なり、白にチェックする義務はない(チェックではない着手も可能)。

【 Twin 】

問題図を a) とし、b)・c) ... で指定された設定に変更して、それぞれを解く出題形式。特に断りがない限り、b)・c) … は a) に対して変更することを表す。

[補足]

・Twinの指定は、僅かに異なる初形局面を、それぞれ解くように要請することが多い。そうでない指定も可能。

(a) 1.Ba1! exf2 2.Rb2 Kxe5 3.Re2#

(b) 1.Bd4! exf2 2.Be3 Kxe5 3.Bxf2#

※ビューアで鑑賞:https://yacpdb.org/#49734

本作は、一般的にDirectmate(ダイレクトメイト)と呼ばれる問題設定です。

白は黒キングが最短手数でメイトされるように指します。

一方、黒は黒キングがメイトされないように抵抗します。

詰将棋と異なり、攻める側の白はチェック以外の手も指せます。

「(b) After the key of (a)」と書かれているのは、Twin(ツイン)と呼ばれる問題設定です。

まず、問題設定(b)を無視したものを、問題設定(a)として解きます。

その後、(b)に書かれた変更を施したものを、問題設定(b)として解きます。

「(b) After the key of (a)」は問題設定(a)のKey、つまり白の1手目を指した局面を、問題設定(b)の初形局面にする指定です。

問題設定(a)で白の1手目を指した局面は黒の手番ですが、問題設定(b)の初形局面にするために、手番を白に変更します。

出題図を再掲します。

黒キングはe6の地点にいて、逃げ道はありません。

黒キングの逃げ道を封鎖するのに役立っていない白駒を使っていけば、簡単にメイトできそうに思えます。

しかし、案外うまくいきません。

例えば、1.f4と白ポーンを突くのはどうでしょうか。

白は2.f5ともう一度突く手を狙っています。

しかし、1.f4に対しては、1...gxf3 e.p.とアンパッサンで取られて失敗です。

初形に戻ります。

1.c6と指すのはどうでしょうか。

白は2.c7~3.c8=Qと、ポーンのプロモーションを狙っています。

しかし、1.c6に対しては

単に1...bxc6と取られて失敗です。

初形に戻ります。

1.Bxe3と黒ポーンを取るのはどうでしょうか。

代えて1.Rxe3と白ルークで取るのは、黒に指せる手がなく、ステイルメイトになってしまいます。

1.Bxe3と白ビショップで取れば、ステイルメイトになりません。

e2の白ルークの利きが、e3の白ビショップで遮られているため、1...Kxe5と指す手が生じます。

2.Bf4と白ルークの利きを通せば、黒キングにチェックがかかります。

しかし、2...Kd4と逃げられてしまいます。

1...Kxe5と指した局面に戻ります。

ここで白がd4の地点に白ビショップの利きを残すために、2.Bf2と指せればよい。

しかし、f2の地点には白ポーンがいるため、2.Bf2は指せません。

初形に戻ります。

実はここで白がパスできると、問題が解決します。

手番の黒は1...exf2と指すしかありません。

白が2.Be3と指す手に対して、

黒は2...Kxe5と指すしかありません。

f2の地点には、白ポーンではなく黒ポーンがいます。

白は3.Bxf2と指せて、黒キングがメイトされます。

初形に戻ります。

白は1手目でパスができればよいと分かりました。

したがって、白は手待ちすればよいです。

しかし、白はどの駒を動かしても、手待ちにならないのです。

困ったようですが、白には捻った解決策があります。

正解は1.Ba1!と白ビショップを最も遠くまで動かします。

黒は1...exf2と指すしかありません。

白がパスをすれば、黒に指す手がなく、ステイルメイトになってしまいます。

白は2.Rb2と指します。

e5の地点には、白ルークと白ビショップの二駒が利いていました。

こうすることで、二駒の利きが同時に外れています。

黒は2...Kxe5と指せて、ステイルメイトが回避されました。

白が3.Re2#と白ビショップの利きを通せば、黒キングがメイトされます。

初形に戻ります。

これで問題設定(a)が解けました。

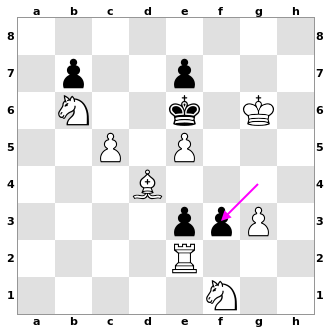

続いて、問題設定(b)を解きます。

問題設定(b)は、今解いた問題設定(a)で、白の1手目を指した局面(手番は黒から白に変更)から始めます。

ここで白がパスできれば、問題設定(a)と同じ手順に合流します。

つまり、1...exf2 2.Rb2 Kxe5 3.Re2#で、黒キングがメイトされます。

したがって、白は手待ちできればよいです。

しかし、白はどの駒を動かしても、手待ちになりません。

正解は1. Bd4!です。

この局面、どこかで見たことがないでしょうか。

手番が違うだけで、出題図と同じです。

つまり、問題設定(a)で白がパスした局面と同じなのです。

したがって、問題設定(a)では実現しなかった手順が、問題設定(b)で実現します。

黒は1...exf2と指すしかありません。

白がパスをすれば、黒に指す手がなく、ステイルメイトになってしまいます。

白は2.Be3と指します。

e5の地点には、白ルークと白ビショップの二駒が利いていました。

こうすることで、二駒の利きが同時に外れています。

黒は2...Kxe5と指せて、ステイルメイトが回避されました。

白が3.Bxf2#と白ルークの利きを通せば、黒キングがメイトされます。

初形に戻って手順を振り返ります。

Mate in 3

Twin (b) After the key of (a)

(a) 1.Ba1! exf2 2.Rb2 Kxe5 3.Re2#

(b) 1.Bd4! exf2 2.Be3 Kxe5 3.Bxf2#

※ビューアで鑑賞:https://yacpdb.org/#49734

本作は、ツインの指定が特徴的な作品です。

問題設定(b)は、問題設定(a)から白が二連続で指すのと実質同じです。

連続で指せるのに、問題設定(a)と(b)はメイトにかかる手数が同じなのが不思議です。

さらに、問題設定(b)で白の1手目を指した局面は、問題設定(a)の初形局面と駒配置が同じ(手番は異なる)になるので、循環していると言えます。

初形局面が「白はパスしたいのにできない」状況になっているために、この不思議な現象が成立しています。

■ Diversions(11)

担当:前嶋啓彰

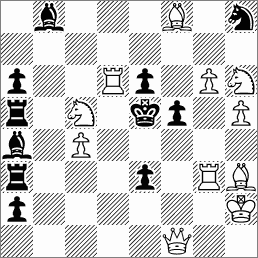

The 9th World Championship in Composing for Individuals(WCCI2022-2024)の結果が発表された。

WCCIは3年間の期間で、個人により発表された(合作ではない)作品を投稿し、5人のジャッジが審査して当該期間のチャンピオンを決めるものである。

審査は各部門(2手メイト、3手メイト、4手以上のメイト、スタディ、ヘルプメイト、セルフメイト、フェアリー、レトロ)に分かれている。

この審査はFIDE Albumと同等の基準で行われ、各ジャッジが0-4点で採点する。

5人の得点のうち、最高点と最低点を除いた合算が8点以上であれば、その作品はFIDE Albumに掲載される。

今回の詳細な結果は https://www.wfcc.ch/competitions/composing/wcci9res/ より確認いただきたい。

今回はWCCIの投稿作品から、目を引いた作品を紹介する。

まずはヘルプメイト部門から。

Marko Ylijoki

The Macedonian Problemist, 2024

1st Prize Zoran Gavrilovski 55 JT 2022–2024

H#5.5 4 solutions

ヘルプメイト部門で10/12ポイントを獲得した作品(これは極めて高い得点である)。

この作者は長手数のヘルプメイトを得意にしており、The Problemistのヘルプメイト部門の常連となっている。この作品は解を見れば解説は不要だろう。

1...d8S 2.g3 hxg3 3.h2 Sc6 4.h1R Sb4 5.Rh2 Sxa2 6.Rd2 Sc3#

1...d8B 2.Sc1 Be7 3.Kd2 Bxa3 4.Kc3 Bxb2+ 5.Kb4 Bd4 6.Ka3 Bc5#

1...d8R+ 2.Ke2+ Rd1 3.Sc1 Rd4 4.b5 Rxc4 5.Kd1 Rc3 6.Se2 Rd3#

1...d8Q+ 2.Ke2+ Qd1+ 3.Kf2 Qc1 4.Re4 Qxc4 5.Kf3 Qxc7 6.Be2 Qg3#

※ビューアで鑑賞:https://yacpdb.org/#640084

白の初手で4種類のプロモーションがあり、すべてが異なったメイトに落ち着く。

2手メイト部門より。

Peter Gvozdják

1st Prize 11th FIDE World Cup, 2023

#2

1.Rg4? (A) [2.Rxe6# (B)]

1...Kf6 (a) 2.Qxf5# (C)

1...fxg4 2.Sxg4#

1...Rxc5!

1.Sxe6? (B) [2.Qxf5# (C)]

1...Kf6 (a) 2.Sg4# (A)

1...Ke4 2.Qf4#

1...Bc2!

1.Bxf5! (C) [2.Sg4# (A)]

1...Kf6 (a) 2.Rxe6# (B)

1...exf5 2.Qxf5#

1...Bxd6 2.Bg7#

1...Bd1 2.Sd7#

※ビューアで鑑賞:https://yacpdb.org/#604600

ダイレクトメイトでのCyclic Playの泰斗たるPeter Gvozdjakの最新作。

ここでサイクルになっているのはマス目である。

g4, e6, f5の到着マスが3つのフェーズの初手、スレット、変化でサイクルになっており、これはBednar Themeと呼ばれている。

ここにおいては変化が同じ手(1...Kf6)に対してのものであることがさらに価値を増している。

なお、サイクルになっているのが完全に同じ手であればDjurasevic Cycleといい、オーソドックスの2手メイトでは不可能であると考えられている。

スレットと、同じ黒の手に対する変化のサイクルはUkrainian Cycleと呼ばれ(Ukrainian Cycle自体の作例は多い)、ここではBednar Themeを達成するためのメカニズムとして使われている。

次はセルフメイト部門より。

Frank Richter

The Problemist, 2023

S#14

1.Qg4+?? hxg4+ 2.Ke4!!;

1.c4??;

1.Rxc3?? is too slow, therefore

1.Rd4! (2.Re4! ~ 3.Qg4+ hxg4#) Rb4! 2.Rd5! (3.Qg4+ hxg4#) Rb6! (the best move) 3.Re5! Re6! 4.Rc5 Rb6 5.Rc4 Rb4 6.Rxc3! Rb6 and now back 7.Rc4 Rb4 8.Rc5 Rb6 9.Re5 Re6 10.Rd5 Rb6 11.Rd4 Rb4 12.c4! Bxf5/Ba2,e4+ 13.Rd5/Rxe4 ~ 14.Qg4+ hxg4# (2...Re4 etc. always shorter: 3.Rd4,e5 ~ 4.Rxe4 ~ 5.Qg4+)

白はe4のマスを押さえればQg4+から白キングがメイトになるので、白はe4をRでセルフブロックしたい、黒はそれを防ぎたい、という折衝がある。

黒は白のRd4に対してRb4!と受けたいのであるが、それに対して白はPc4として横からブロックしたい。そのため白はまずc3のポーンを消す。

論理的な手順により、隙なく構築されている名作。

フェアリー部門より。

Vlaicu Crisan

2nd Prize 11th FIDE World Cup, 2023

HS#4 KoBul Kings

b) bSg5→f2

a) 1.Rxe6[f4=rR] rRf7 2.Rc6 Se6 3.Qb7+ rRxb7[d5=rQ] 4.Rxe6[b7=rS]+ Bxe4[d5=K]#

(4... Bxc4[d5=rB]??; 5.Kxe4[b7=rB]??)

b) 1.Bxd3[f4=rB] rBd2 2.Bb5 Sd3 3.Qa5+ rBxa5[d5=rQ] 4.Bxd3[a5=rS]+ Rxe5[d5=K]#

(4... Rxd6[d5=rR]??; 5.Kxe5[a5=rR]??)

KoBul Kingsは、駒が取られた際に取られた側のキングが取られた駒のロイヤル駒に変わるというルール。

非常に複雑な構成であるが、4回の駒変換と最終形のフェアリーメイトにより、並べるだけでも楽しい作品となっている。

最後はレトロ部門より。

Silvio Baier

after Nicolas Dupont

19676v Die Schwalbe, 2024

dedicated to Reto Aschwanden

PG 32.0

1.e4 h5 2.Bb5 h4 3.Se2 h3 4.O-O hxg2 5.a4 Rh3 6.a5 Re3 7.fxe3 c5 8.Rf6 gxf6 9.a6 Bh6 10.axb7 Bf4 11.Ra6 Qa5 12.Re6 Sc6 13.b8=R dxe6 14.Rb6 Bb7 15.h4 O-O-O 16.h5 Rd5 17.h6 Bd6 18.h7 Se5 19.Be8 Qb5 20.h8=R a5 21.Rh1 Sh6 22.Kh2 g1=R 23.exd5 Rg8 24.Sg1 a4 25.Qh5 Sd3+ 26.Qe5 Se1 27.d3 a3 28.Bd2 a2 29.Bb4 a1=R 30.c3 Ra8 31.Ra6 Rh8 32.Ra1 Sg8+

4つのRが取られ、PがRになって初期位置に戻る。

Pronkinと呼ばれるテーマを、4つのRで実現した作品。

最終形も無理のない形になっている。

偉大な達成といえる。

■ 掲載記事の募集

詰将棋やチェス・プロブレムに関する記事を執筆してくださる方を募集しています。

内容は論考、作品紹介、入門、詰棋書紹介、宣伝など何でも構いません。

単発・連載どちらでも受け付けます。

字数制限は特にありません。

原稿を編集長の駒井めい(meikomaivtsume[at]gmail.com)まで送付してください。